Alljährlich wird in Tirol am 20. Februar, dem Todestag Andreas Hofers, feierlich des Freiheitshelden von 1809 gedacht. (Bild von der Feier in Meran 2023 – SSB)

Dieses Gedenken soll Anlass sein, auch an die Frauen ehrend zu erinnern, welche damals Andreas Hofer treu und aufopfernd zur Seite standen.

Teil III: Kämpfende und leidende Frauen an der Seite von Andreas Hofer

Ein Beitrag zur Geschichte – zusammengestellt von Georg Dattenböck

Im Rückblick auf den Todestag von Andreas Hofer am 20. Februar 1810 soll auch all jener vielen und unbekannten Tiroler Frauen gedacht werden, die den Kampf gegen Napoleon und seine Vasallen bis zum Ende mit all ihrer Kraft mittrugen und von denen einige sogar aktiv mitgekämpft hatten. Das Andenken an sie sollte nicht in der Vergessenheit versinken.

Das schwere Schicksal der Anna Gertraud Hofer, geborene Ladurner

Andreas Hofer ehelichte am 27. Juli 1789 Anna Gertraud Ladurner aus Algund bei Meran und zeugte mit ihr sechs Mädchen und einen Sohn. Dieser tapferen Frau wurde bereits in mehreren Ausgaben des SID gedacht (u.a. in: „Des Sandwirts letzte Heimkehr“).

Nach der von Napoleon befohlenen Erschießung des Sandwirts befand sich dessen Frau Anna, wie dutzende anderer Frauen von Gefallenen, nicht nur in einer psychischen, sondern auch in einer wirtschaftlichen Ausnahmelage: es gelang ihr nicht mehr, die Geschäfte ihres Mannes weiterzuführen, sie meldete Konkurs an.

Nur acht Monate nach Hofers Erschießung, besuchte der bairische Kronprinz Ludwig I. von Wittelsbach (seit 1825 König) Anna Hofer. Er war der Sohn des unter Napoleon regierenden Königs Maximilian I. Für die Rolle, die Maximilian I. als williger Vasall Napoleons bei der brutalen Niederwerfung Tirols spielte, war sein Sohn nicht verantwortlich. Im Hinblick auf Ludwigs Wesen darf man wohl von einer tiefen Einsicht über das Tirol zugefügte Unrecht ausgehen. Ludwig und hochrangige Touristen, die Anna Hofer am Sandwirtshof im Passeier besuchten und befragten, halfen ihr jedoch finanziell auch nicht aus ihrem Elend.

Sie fuhr 1810 nach Wien, um von Kaiser Franz eine von ihm zugesicherte Jahrespension einzufordern. Der Kaiser gewährte ihr zunächst eine einmalige finanzielle Unterstützung.

Erst acht Jahre nach ihrem Wien-Besuch, im Jahre 1818, erhielten Anna Hofer und ihre vier noch lebenden Töchter Maria Kreszenz, Rosa Anna, Anna Gertraud und Gertraud Juliana eine Jahrespension zugesprochen. Die vier Töchter starben jedoch bereits vor Anna Hofers eigenem Tod am 6. Dezember 1836 in St. Leonhard im Passeier.

Die traurige Lage vieler Frauen und Kinder

Die Lage des Landes war so verzweifelt, dass auch Frauen zu den Waffen griffen. Sehr traurig war dann das Schicksal der durch den Krieg verwitweten Tirolerinnen, die keinen Besitz hatten, sondern sich als Mägde und Dienstboten verdingen mussten, um ihren Kindern und sich selbst das Überleben zu ermöglichen.

Birgit Treffner berichtet darüber in einer wissenschaftlichen Abhandlung:

„Am allerschlimmsten traf es jene Frauen, deren Männer während der Kämpfe verstarben. Allerdings betont Schennach (Anm.: Historiker), dass es zum Thema Trauer nur sehr wenig Quellenmaterial gibt und erwähnt dabei eine der wenigen überlieferten Schilderungen eines Mannes, der Tirol im Jahre 1811 bereiste. Marcel de Serres (Anm.: französischer Geologe) berichtet, dass ihm der Bürgermeister von St. Johann unter anderem die Gräber der Gefallenen von 1809 zeigte. Dabei konnte de Serres emotional ergriffene Frauen und Kinder vor den Grabsteinen auf Knien beten sehen.

Er verspürte die tiefe Trauer der Angehörigen, die sich erst langsam mit der neuen Situation abfinden konnten. Doch erging es nicht nur den Tiroler Frauen so, auch die Frauen der bayerischen Soldaten trauerten um ihre gefallenen Männer und Söhne.

Natürlich waren Frauen auch direkt von den Kampfhandlungen betroffen. 23 Tiroler Frauen sind laut Hans Kramer infolge der Gefechte in Tirol verstorben, was rund zwei Prozent der Tiroler Todesopfer entspricht. Der Großteil der weiblichen Opfer war während der bayerischen Übergriffe im Mai zu beklagen, da es in diesen Tagen besonders häufig zu Gewalttaten kam. (…)

Es wird aber auch berichtet, dass Frauen in den Kampfhandlungen eine Rolle zufiel, sei es im Bereich der leiblichen Versorgung der Kämpfenden oder der Pflege von Verletzten. So etwa erwähnt Joachim Haspinger in seinem Tagebuch, dass in den Pausen des Gefechts die Männer mit Wasser und Wein versorgt wurden, ‚welches ihnen die tapferen Weiber der herumliegenden Gegenden bis auf die obersten Posten trugen.‘ Georg Mühlberger schreibt den Tiroler Sieg am Bergisel im August der Versorgung durch die Frauen aus der Umgebung zu, die dafür verantwortlich waren, dass die Männer sich in den Pausen erholen konnten. (…) Im Freiheitskampf von 1809 verpflegten meist ortsansässige Bäuerinnen die Landesverteidiger mit Brot, Wasser oder so manchen Selbstgebrannten während der Kämpfe.“ (Birgit Treffner: „Der Tiroler Freiheitskampf 1809 mit besonderer Berücksichtigung der Frauen zu dieser Zeit“; Diplomarbeit, Wien 2012, S. 48, 51, 52)

Theresia von Sternbach

Die bürgerliche Maria Theresia Obholzer (*20.5.1775 in Bruneck, †5.4.1829 in Mühlau) ehelichte, trotz des Standesunterschiedes, am 17.6.1799 den Reichsfreiherrn Franz Andreas von Sternbach, der bereits am 10.2.1808 starb.

Als 1809 der Freiheitskampf begann, unterstützte Marie Theresia v. Sternbach vor allem Josef Speckbacher und Martin Teimer, kaufte Waffen und Munition und nahm auch angeblich selbst zu Pferd an Kämpfen teil. (Antonius Lux, Hrsg.: „Große Frauen der Weltgeschichte. Tausend Biographien in Wort und Bild“, München 1963, S. 450).

Vor der dritten Bergisel-Schlacht wurde sie am 3. August 1809 von bayerischen Truppen verhaftet, da ihr Schloss als Waffenlager verraten worden war. Es folgte zwangsweise Einquartierung von Truppen und nach der Niederlage wurde sie von den Bayern als Geisel nach München mitgenommen. Ihren minderjährigen Sohn musste sie im Schloss Rizol bei Innsbruck zurücklassen. Ihr wurde in der Gefangenschaft das Hängen angedroht. Trotzig bat sie, so die Überlieferung, mit dem Gesicht nach Österreich und dem Rücken nach Frankreich gehängt zu werden. Sie wurde in die Zitadelle von Straßburg verlegt, wo sie bis zum 14. Februar 1810 in einer locker geführten Haft verblieb. Am 20.2.1810 wurde sie freigelassen.

Ihre Besitzungen im Pustertal fand sie bei ihrer Heimkehr geplündert vor, doch gelang ihr ein wirtschaftlicher Wiederaufstieg. Der von ihr beim Kaiser in Wien vorgebrachten Bitte um finanzielle Hilfe wurde nicht entsprochen, jedoch erhielt sie die „Große Goldene Civil-Ehrenmedaille“ verliehen.

Maria Anna Jäger

Birgit Treffner berichtet in ihrer Diplomarbeit: „Eine weitere Schilderung von aktiv beteiligten Frauen stammt aus der Region um Schwaz. Dort soll, laut Gianangelo Ducati, ein hübsches tapferes Mädchen aufgetreten sein, das sich aktiv an den Kämpfen beteiligte und ‚auf die Idee kam, Wägen mit Heu zu beladen, sie anzuzünden und auf den Feind zurollen zu lassen.‘

Die Vermutung liegt nahe, dass diese zeitgenössische Beschreibung Anna Jäger aus Schwaz beschreibt.“ (Birgit Treffner, a.a.O., S. 63)

In einer Gedenkschrift der Gemeinde Schwaz über das Jahr 1809 heißt es:

„Maria Anna Jäger – das Lebzelter Mariandl

Über ein weibliches Schwazer Original von 1809, der ‚Lebzelter-Mariandl‘ – es war dies die Geschirrhändlerin Maria Anna Jäger – wird folgendes berichtet: ‚Ein rüstiges Weib aus Schwaz von 28 bis 29 Jahren, mit einem Stutzen bewaffnet, diente während des Feldzuges unter Speckbacher‘ (Auszug aus J.L. Batholy’s Werk: Der Krieg der Tiroler Landsleute im Jahre1809“).

Ein Zeitzeuge, 26 Jahre Bürgermeister und Ehrenbürger von Schwaz, Josef Spornberger, beschrieb sie wie folgt:

‚A Riesenweib isch sie gwösn, gressa als a groassa Mannas, dick und stark a. An Ratz hat sie ghabt wia a Mannas und a Stimm wia a Bär‘. Maria Anna Jäger starb laut Totenbuch am 26. Mai 1850 in Schwaz, Haus Nr. 12, auf der Einöde, im 71. Lebensjahr.“

(Wiedergegeben in: Gedenkschrift der Gemeinde Schwaz: „Schwaz Schicksalsjahr 1809“ (Studie von OAR Hans Sternad), Schwaz 2009, S. 15)

Guiseppina Negrelli

Über dieses Welschtiroler Mädchen wird von der Schützenkompanie „Giuseppina Negrelli“ in Primör berichtet: „Auch Primör hat seine Heldin, ihr wurde aber kein Denkmal errichtet; viel zu sehr damit beschäftigt, den Bruder Alois zu ehren und seine Erinnerung zu pflegen, hat es sie vergessen.

Giuseppina wurde als Tochter des Angelo Michele und der Elisabetta Würtempergher am 27. Mai 1790 um 14 Uhr geboren. Am 18. Dezember 1842 starb Giuseppina Negrelli an einer Venenentzündung.

Ihre dokumentierte Teilnahme im Kampf von 1809 wird auf der Internetseite der Schützenkompanie „Giuseppina Negrelli“ in Primör so beschrieben:

„Während der einzelnen Befreiungsversuche kämpften an der Seite der Tiroler auch die Landesverteidiger des Trentino und sie zeichneten sich ebenso durch Tapferkeit aus. Besondere Berühmtheit erlangte während der Kämpfe im Trentino ein Welschtiroler Mädchen, Josefine Negrelli, welche in die Geschichte als das ‚welschtirolische Mädchen von Spinges‘ eingegangen ist. Als am 6. Juni 1809 die französische Brigade d‘Azmar Miene machte, über Trient vorzubrechen, wurden die Welschtiroler Schützen des Suganatales von Andreas Hofer zu den Fahnen gerufen. Josefines Vater, Angelo Negrelli, Gutsbesitzer in Primoer, trat in die Reihen der Kämpfer; an dem Gefecht bei Feltre nahm Josefine an der Seite ihres Vaters teil und die Legende erzählt, dass sie durch ihren Heldenmut das Gefecht entschieden habe. Als Lohn für ihren Mut soll sie den Titel eines ‚Hauptmannes‘ erhalten haben. Sie war eine Schwester des berühmten Alois von Negrelli-Moldelbe, der den Bau des Suez-Kanals entworfen hat…“ http://www.skgiuseppinanegrelli.com/deutsch/pagine/giuseppina.htm

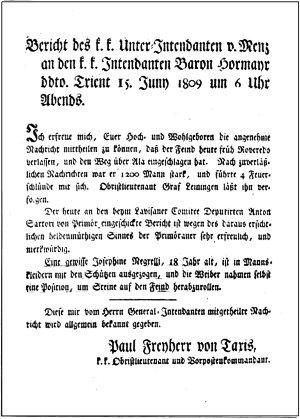

In einem Bericht vom 15. Juni 1809 an den k.k. Intendanten Baron Hormayr heißt es über die Beteiligung der „Josephine Negrelli“ und anderer Frauen an den Kämpfen: „Eine gewisse Josephine Negrelli, 18 Jahr alt, ist in Mannskleidern mit dem Schützen ausgezogen, und die Weiber nahmen selbst eine Position, um Steine auf den Feind herabzurollen.“

Katharina Lanz und weitere Kämpferinnen

Das kleine Dorf Spinges mit heute 280 Bewohnern liegt auf einer Geländeterrasse am Übergang vom Pustertal in das Eisacktal in einer Höhe von 1105 m.

Bekannt wurde Spinges durch einen schweren Kampf im Jahre 1797, als es galt, die ins Land eingedrungenen Franzosen zurückzuschlagen. Auf Grund des „Tiroler Landlibells“ von 1511 waren die Tiroler Schützen zur Landesverteidigung verpflichtet. Am 24. März 1797 wurde nun das ganze waffenfähige Volk im nördlichen Tirol, im Vinschgau und im Pustertal aufgeboten. Andreas Hofer nahm als Hauptmann einer Kompanie von 129 Passeirern an den Kämpfen bei Meran und Bozen teil. (Karl Paulin: „Andreas Hofer und der Tiroler Freiheitskampf 1809“, Innsbruck 1996, S. 13)

In Spinges standen die Verteidiger unter dem Kommando des Schützenhauptmannes und Landsturmkommandanten Dr. Philipp von Wörndle. Als die französischen Soldaten unter General Joubert das Dorf Spinges erreichten, stießen sie auf dieses Tiroler „Letzte Aufgebot“. Es galt, die französischen Truppen aufzuhalten und ein weiteres Vorrücken nach Österreich zu verhindern. So kam es am 2. April 1997 zu dem berühmten und erbitterten Gefecht von Spinges.

Bei den Schützen herrschte Mangel an Munition, die Franzosen gingen zu einem Bajonettangriff über. Die Tiroler kämpften nun mit umgekehrten Stutzen. Im Ringen Mann gegen Mann gelang es, dem Gegner große Verluste zuzufügen und ihn zurückzudrängen.

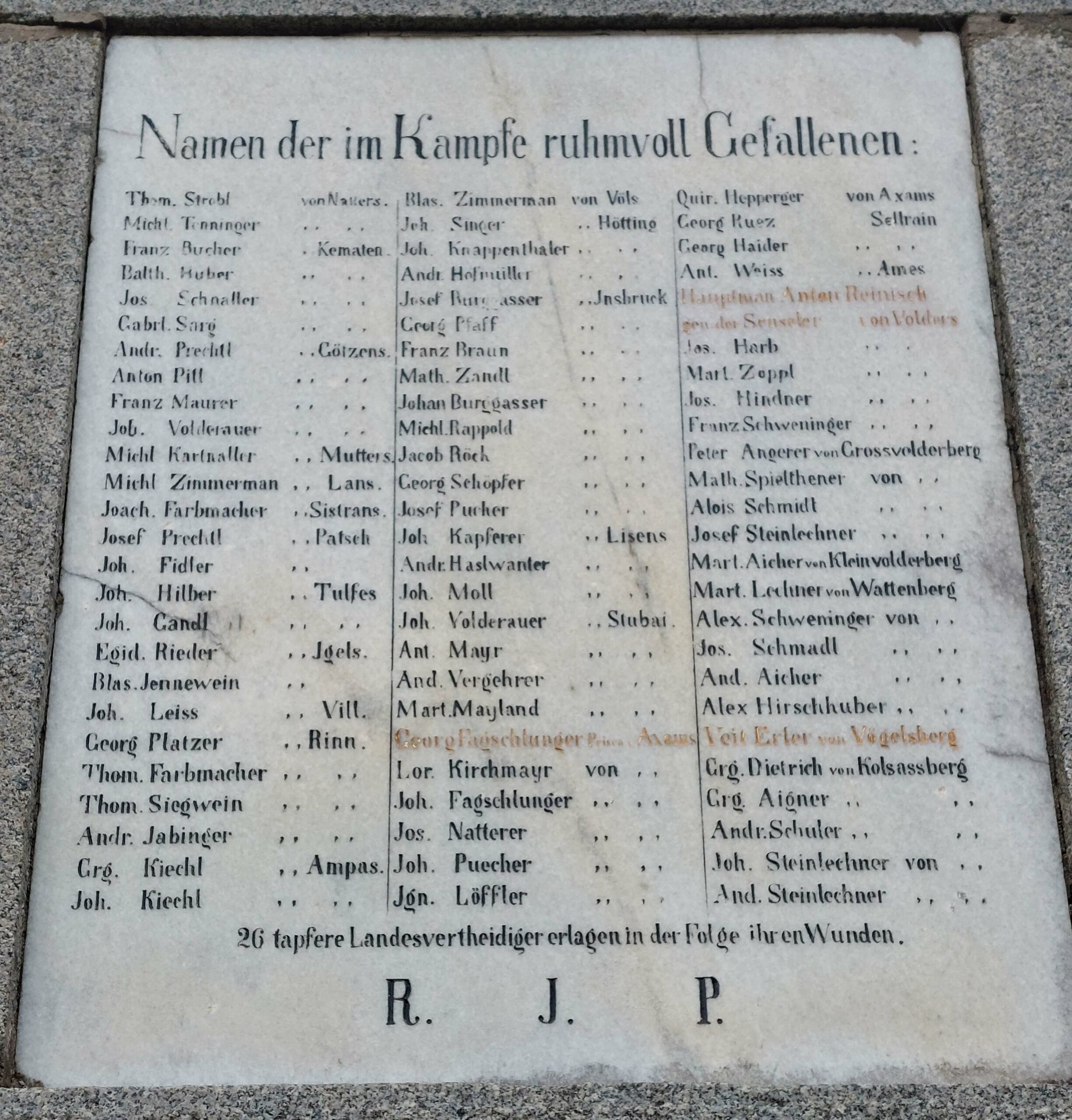

Wörndle hatte 103 Opfer zu beklagen, die Franzosen nach verschiedenen Schätzungen zwischen 600 und 1.800 Tote. General Joubert zog sich zurück und benützte das Pustertal als Fluchtweg. (Meinrad Pizzinini: „Andreas Hofer“, Wien 1984, S. 55)

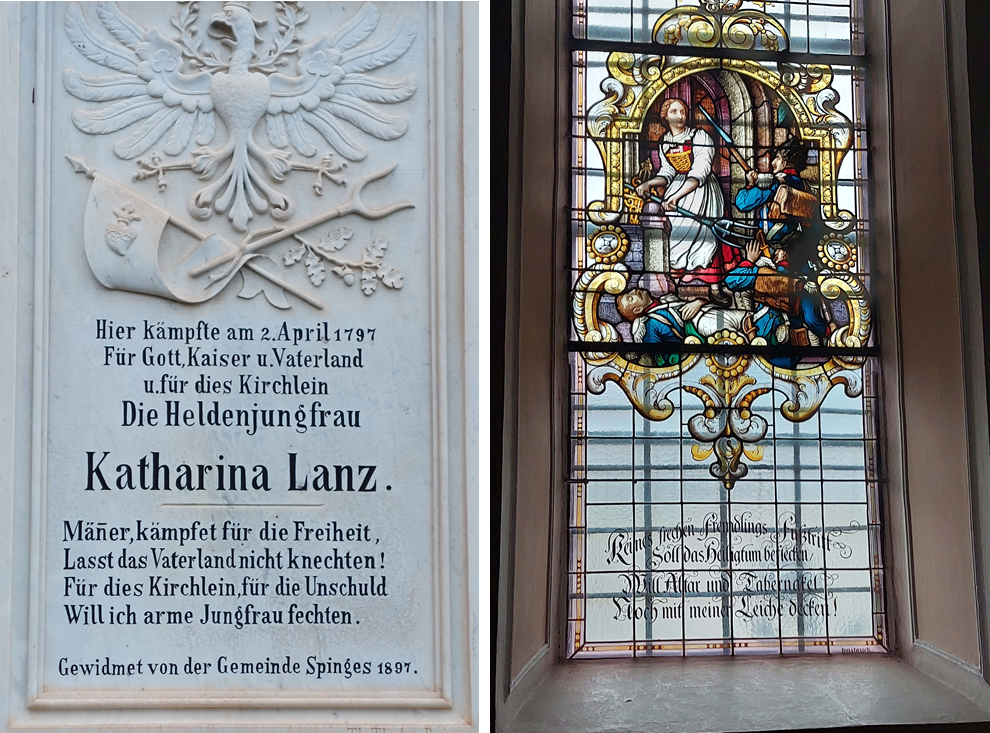

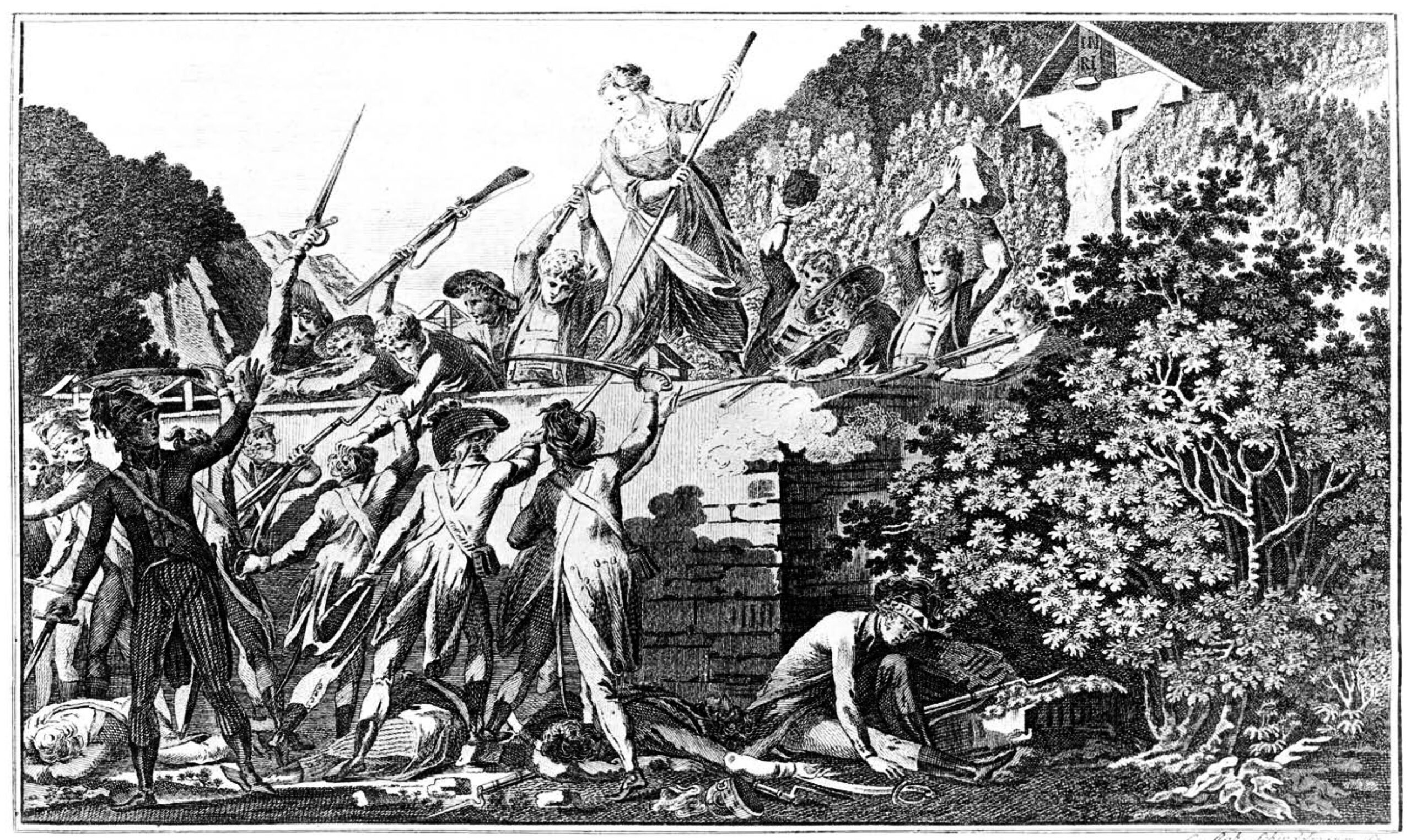

In die Geschichte eingegangen ist das Mädchen Katharina Lanz, die zeitgenössischen Berichten zufolge auf der Friedhofsmauer von Spinges stehend den Feind heldenhaft abgewehrt hatte.

Der Tiroler Landsturmkommandant Philipp von Wörndle hat selbst in seinen Erinnerungen berichtet: „Man sah hier unter anderem eine Bauersmagd aus Spinges, welche mit zusammengegürteten Unterkleide und fliegenden Haaren auf der Freithofsmauer stund, und die stürmenden Feinde mit einer Gabel hinunter stieß.“ (Meinrad Pizzinini: „Andreas Hofer“, Wien 1984, S. 55)

Über die Herkunft des „Mädchens von Spinges“ gab es eine Zeitlang Diskussionen unter Historikern. Es ist heute jedoch unumstritten, dass es sich um Katharina Lanz aus St. Vigil im ladinischen Enneberg handelte. Sie hat selbst zu Lebzeiten anderen Zeitzeugen über ihre Teilnahme an dem Kampf berichtet. Das belegen auch andere historische Quellen. (Meinrad Pizzinini: „Andreas Hofer“, Wien 1984, S. 55 und 255)

Außer Katharina Lanz gab es noch weitere mutige Frauen, welche ihren Männern und Söhnen im Kampf zur Seite standen.

Der Historiker Meinrad Pizzinini berichtet darüber: „Im Eisacktal erlebten die Franzosen ebenfalls kühne Überraschungen. Von General Laudon aufgefordert, alles zu wagen, stritten besonders die Männer und Frauen (!) aus Latzfons unweit des Klosters Säben unerbittlich gegen den Feind. Als französische Scharfschützen am 3. April um fünf Uhr morgens über den Weg nach Latzfons heranrückten, um die Höhen zu gewinnen, kam es unweit der Häusergruppe Pardell zu heißen Kämpfen, wobei es immer wieder gelang, die Franzosen mit Stutzenfeuer und Steinhagel zurückzutreiben.

Ein besonderes Schauspiel leisteten sich die Frauen und Mädchen, die unter der Führung des ‚Thinner-Gretele‘, einer recht robusten bäuerlichen Frauengestalt, auf dem Verdingser Bühel oberhalb Pardell mit einer Mohnstampfe und Böllern erfolgreich ein Geschütz vortäuschten. Auf ein Alarmzeichen hin erhielten die Latzfonser Hilfe aus dem benachbarten Villanders, was den Franzosen nicht verborgen blieb. Sie wagten daher auch einen Angriff gegen das Dorf Villanders. Da sprangen die Frauen und Mädchen in die Bresche und gingen kompromisslos hart mit ihren Gegnern um, die nur kurze Zeit über die ‚Weiberwacht‘ zu Villanders lachten. Die ‚Weiber‘ schossen mit Büchsen und warfen mit Steinen, bis sich die Franzosen mit drei Toten und zwei Verwundeten zurückzogen. Ein kaiserliches Belobigungsdekret des Jahres 1800 gab ‚den Weibern und Mädchen der Gemeinde Villanders über diesen ebenso seltenen als ruhmreichen Beweis ihres Muthes und ihrer treuen Anhänglichkeit an Religion, Fürst und Vaterland das Allerhöchste landesfürstliche Wohlwollen zu erkennen.‘“ (Meinrad Pizzinini: „Andreas Hofer“, Wien 1984, S. 56)