Die „Guten Hirten“ Tirols in Not und Bewährung

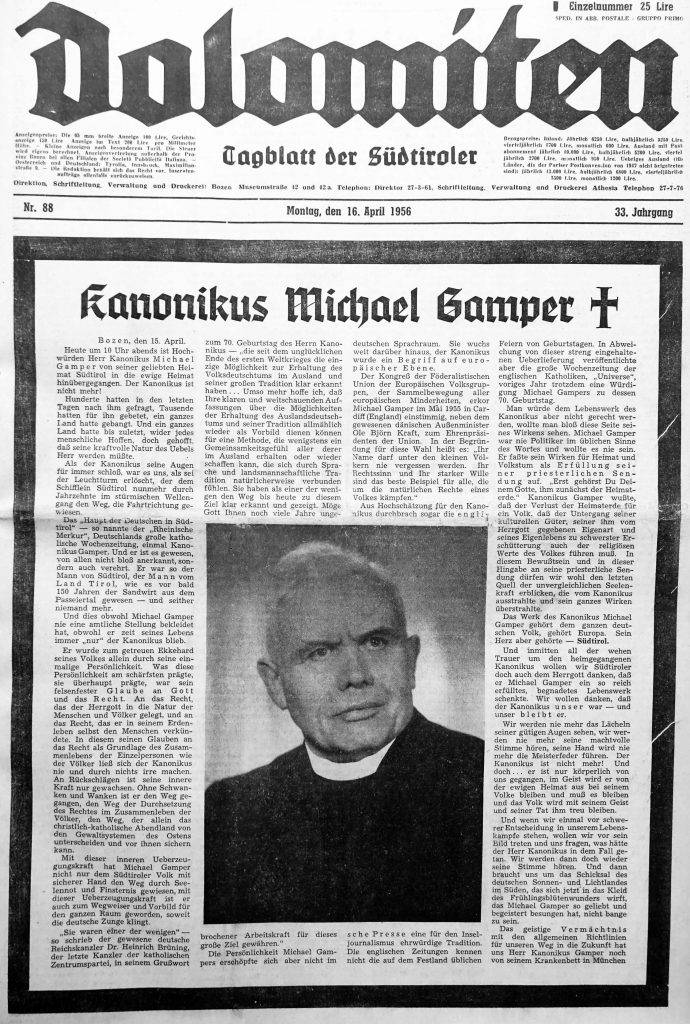

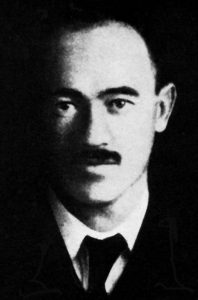

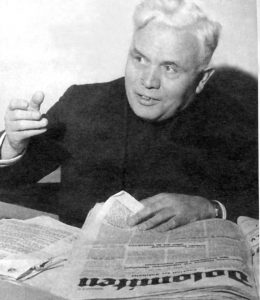

Bild: Kanonikus Michael Gamper – ein guter „Gute Hirte“ Tirols und ein Kämpfer für die Rechte seines Volkes

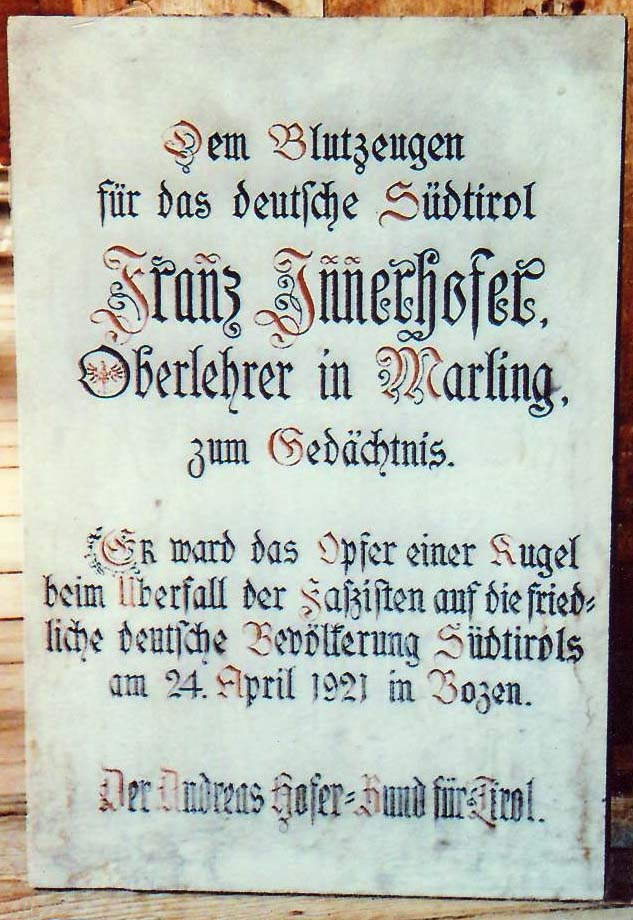

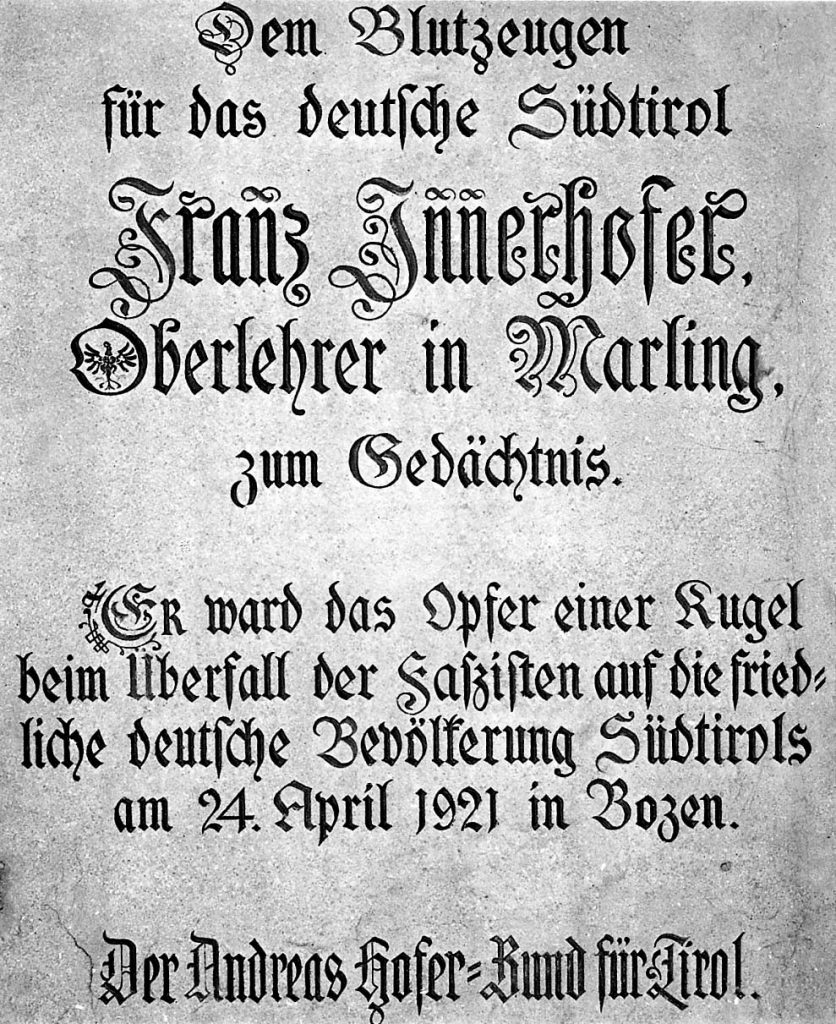

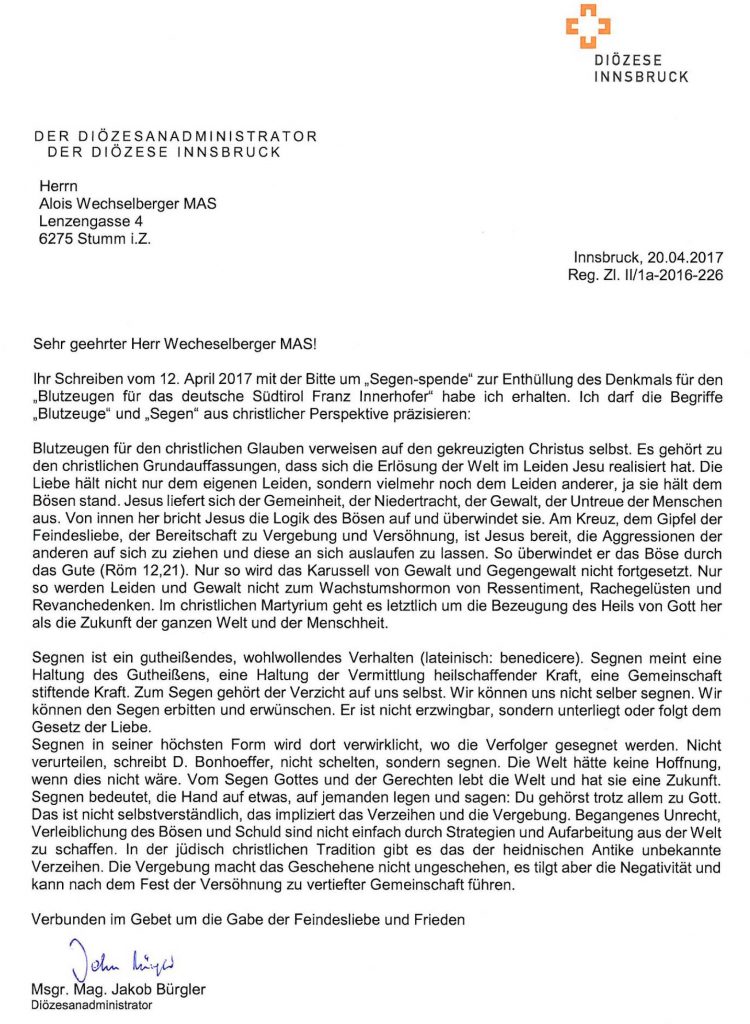

Die Weigerung des Nordtiroler Diözesanadministrators und möglichen Bischofs von Innsbruck, Monsignore Mag. Bürgler, eine Tafel zur Erinnerung an den selbstlosen christlichen Blutzeugen Franz Innerhofer christlich segnen zu lassen, hat in Nord- und Südtirol große Bestürzung unter zahlreichen Gläubigen hervorgerufen.

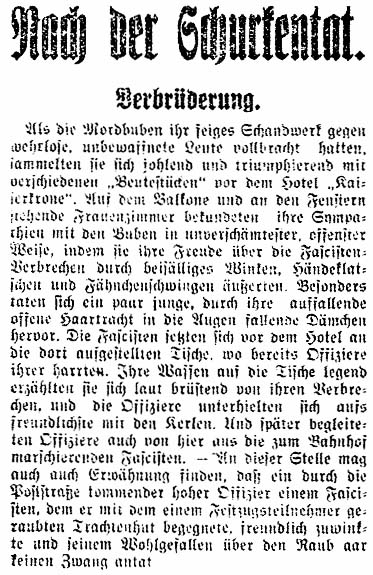

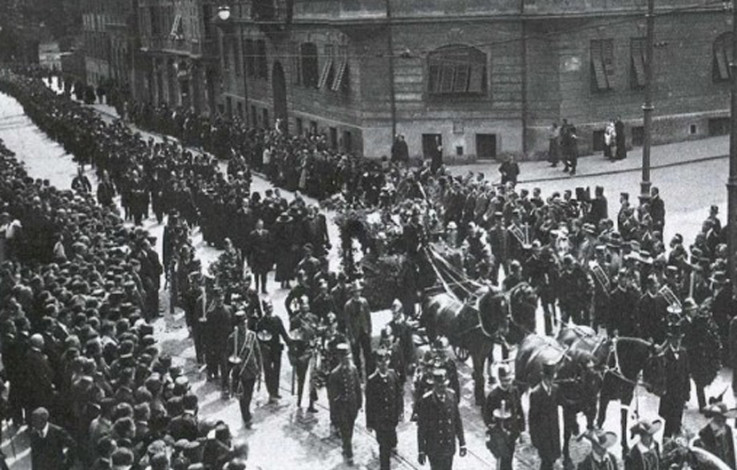

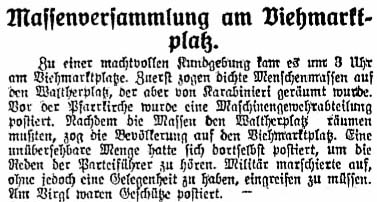

Der Marlinger Lehrer Franz Innerhofer war 1921 in Bozen von tobenden, prügelnden und schießenden Faschisten ermordet worden, während er erfolgreich versucht hatte, einen 8jährigen Buben aus seiner Schule vor deren Wüten zu retten.

Auf noch größeres Unverständnis unter vielen Gläubigen ist die Empfehlung des Administrators gestoßen, anstelle der Gedenktafel die damaligen faschistischen Mörder zu segnen, weil die höchste Form des Segens die Segnung der Verfolger sei, die man nicht verurteilen oder schelten, sondern nur segnen solle.

Mit solchen Botschaften stellt sich Innsbrucker Diözesanadministrator in einen unübersehbaren Gegensatz zu jenem Tiroler Klerus, welcher bislang die fürsorgliche Hirtenrolle gegenüber der Gemeinschaft treu wahrgenommen hatte.

Siehe hier die Dokumentation aus dem letzten SID: weiterlesen

Die Aufgabe des „Guten Hirten“ – Naturrecht und Menschenrechte

In der Südtiroler Tageszeitung „Dolomiten“ vom 6. Mai 2017 hat Pater Olaf Wurm zeitlos Gültiges zur Rolle nicht nur des geistlichen „Guten Hirten“ in der Gemeinschaft der Mitmenschen ausgesprochen. Auszugsweise seien seine Worte hier wiedergegeben:

Es geht also nicht um die doktrinäre Leitung einer ziellosen „Herde“, sondern es geht um die Mitverantwortung gegenüber der Gemeinschaft und den Mitmenschen, um das stetige Bemühen, moralisches Vorbild zu sein, es geht um Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft.

Dies ist eine sittliche Forderung nicht nur an die Kleriker, sondern auch an uns alle.

Vorbild Kanonikus Michael Gamper

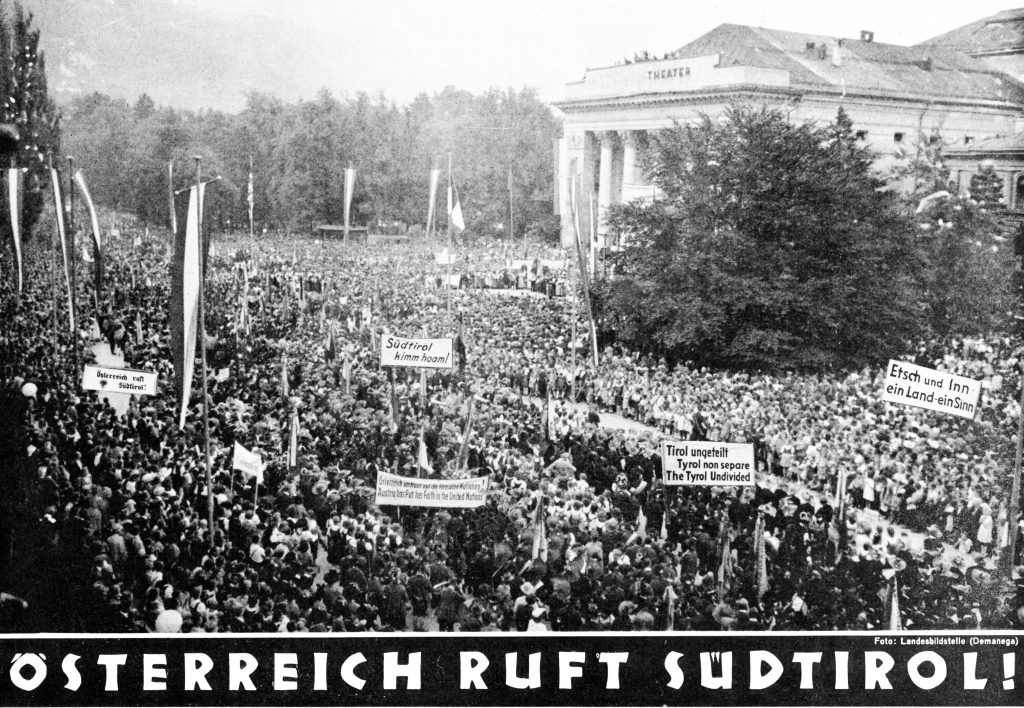

Als der geistliche Vorkämpfer für die Rechte seines Volkes und Herausgeber der „Dolomiten“, Kanonikus Michael Gamper, im Jahre 1956 starb, widmeten ihm die „Dolomiten“ einen Nachruf, den bestimmte hohe Geistliche heute wieder lesen sollten.

In diesem Nachruf hieß es über den Kanonikus:

Die von Kanonikus Gamper verkörperte sittliche Haltung hat der Tiroler Klerus in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, wenn es um die Belange des gegen alle Menschenrechte geteilten Landes Tirol und seiner Mitbürger ging.

In Zeiten äußerster Not während der Zeit des Faschismus, des Nationalsozialismus und der Fortführung der faschistischen Politik nach 1945 in Südtirol, waren diese Priester wahre Leuchtfeuer in düsterer Nacht.

Die katholische Soziallehre als Stütze

Dabei stützten sich diese Priester auf die katholische Soziallehre, welche davon ausgeht, dass die Schöpfung der Welt untrennbar mit einem natürlichen und universal gültigen Naturrecht verbunden ist, welches göttlichen Ursprungs und dem von Menschen gesetzten Recht übergeordnet ist.

Auch die österreichische Rechtsordnung anerkennt das Naturrecht. So hieß es schon in § 16 des 1812 geschaffenen österreichischen „Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs“ (ABGB) ausdrücklich: „Jeder Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte…“

Die Respektierung der Menschenrechte ist darüber hinaus in zahlreichen österreichischen Verfassungsgesetzen festgelegt. Die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ der Vereinten Nationen (UN-Menschenrechtscharta) unterstrich im Jahre 1948 die Bedeutung des Naturrechts, ohne welches es heute keine Verankerung der allgemeinen Menschenrechte in zahlreichen staatlichen Verfassungen geben würde.

Zu diesen Menschenrechten zählt auch das Recht der Völker und Volksgruppen auf Selbstbestimmung, auch wenn betroffene Staaten dies ständig zu relativieren und zu bestreiten versuchen.

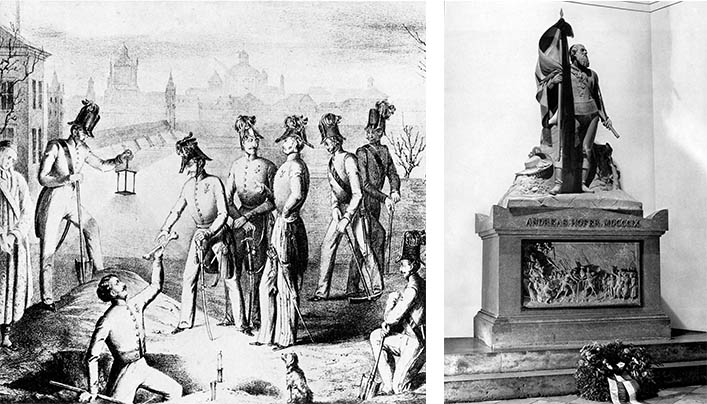

Der Aufruf des „Andreas Hofer-Bundes“

In dem Wissen, dass man nicht die Haltung des gesamten Tiroler Klerus mit der des Innsbrucker Administrators und einiger Gesinnungsgenossen gleichsetzen darf, hat der „Andreas Hofer-Bund Tirol“ in einigen Aussendungen bereits solche herausragende Beispiele vorgestellt und darum gebeten, man möge weitere benennen.

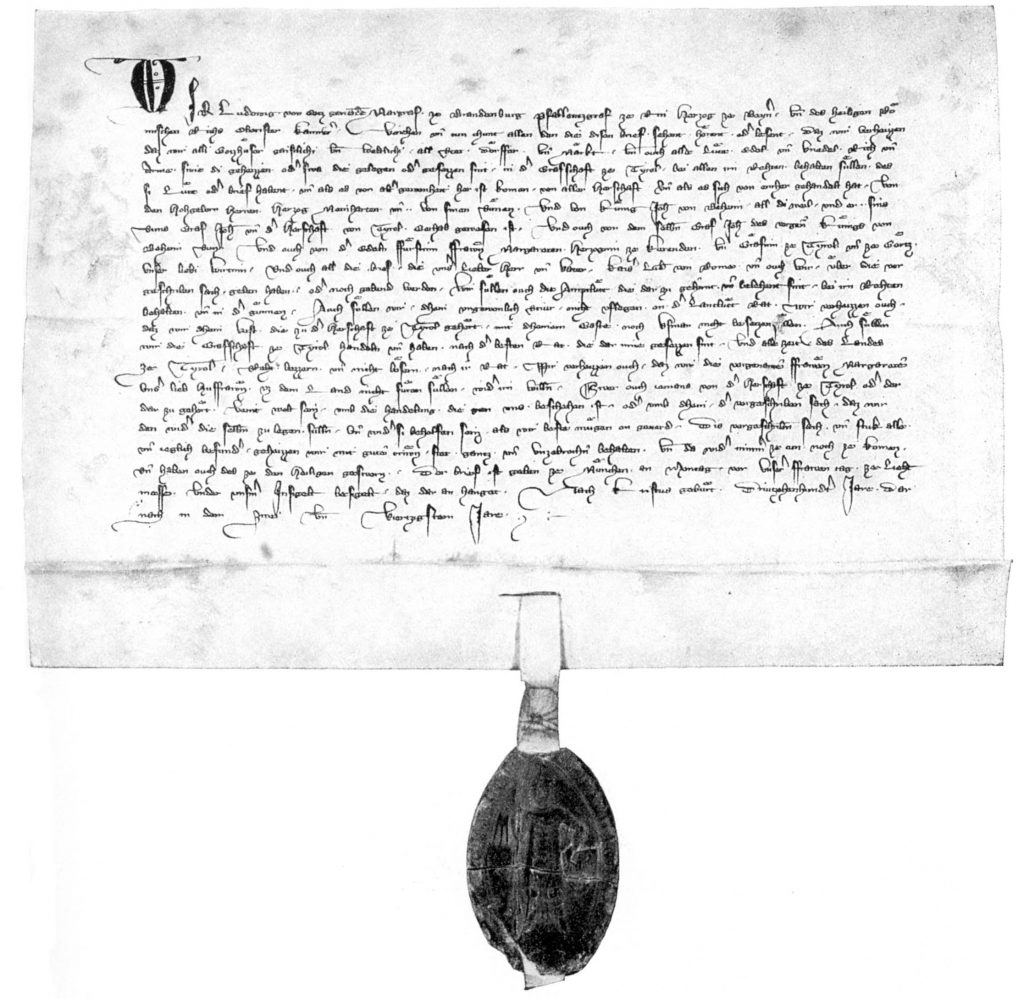

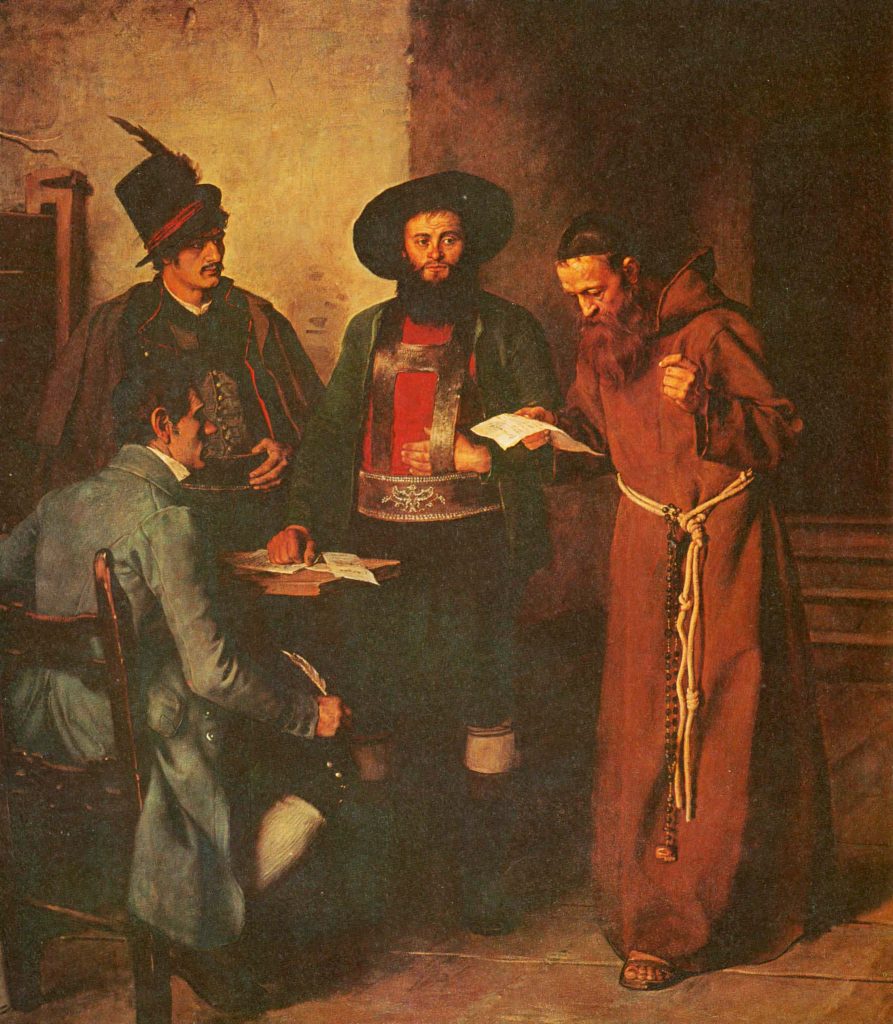

Im Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum und im Tiroler Landesarchiv in Innsbruck finden sich zu diesem Thema wahre Schätze, die von den Befürwortern der Landesteilung freilich gerne übergangen und verschwiegen werden.

Der SID mach sie hiermit öffentlich.

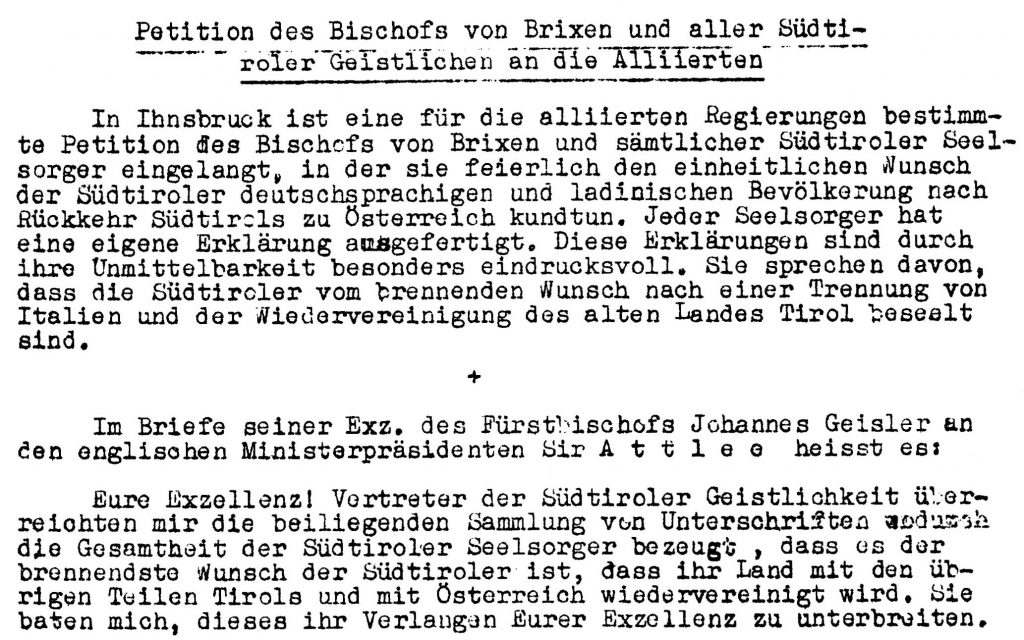

1945: Sämtliche SVP-Bezirke, der Fürstbischof von Brixen und alle Südtiroler Seelsorger fordern die Landeseinheit

In der zweiten Hälfte des Jahres 1945 war das weitere Schicksal Südtirols noch nicht entschieden.

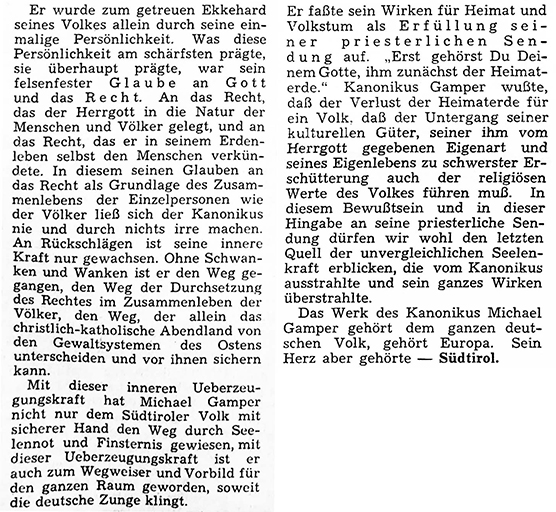

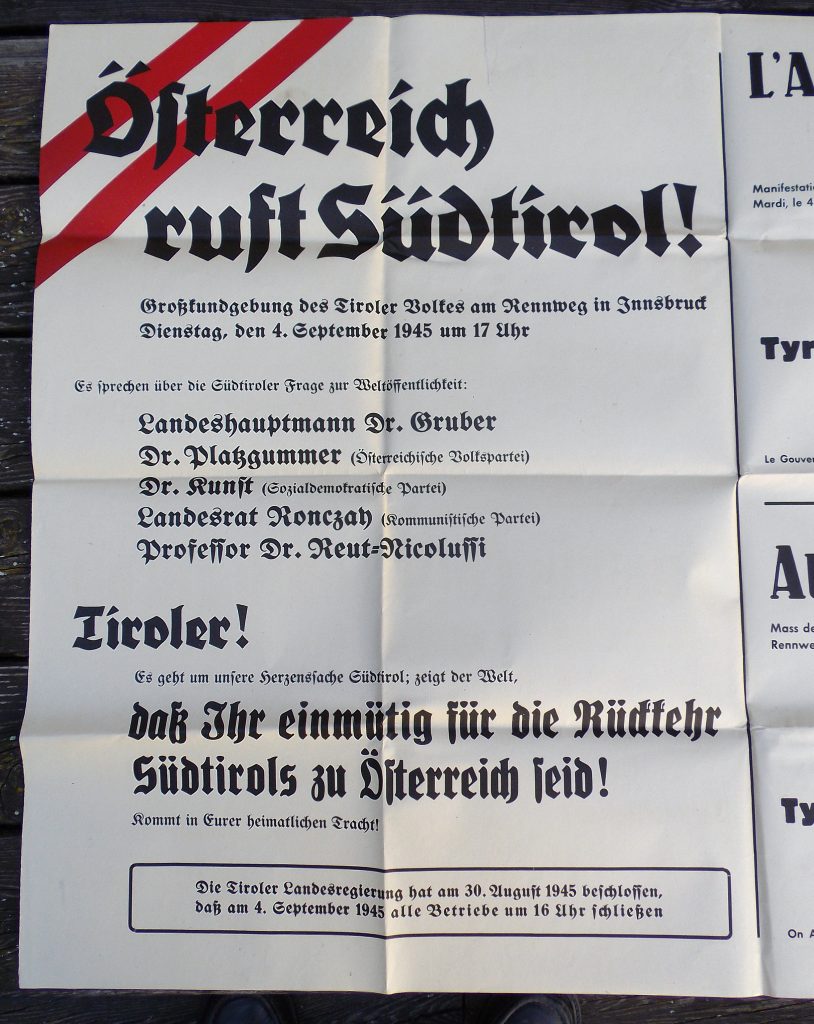

Am 11. September 1945 sollte in London die erste alliierte Außenministerkonferenz zur Vorbereitung des italienischen Friedensvertrages beginnen. Um vor Beginn der Konferenz die Haltung Tirols darzulegen, entschlossen sich die politischen Parteien, am 4. September 1945 eine Großkundgebung in Innsbruck abzuhalten, zu der die den Tirolern gewogene französische Besatzungsmacht ihre Zustimmung erteilte.

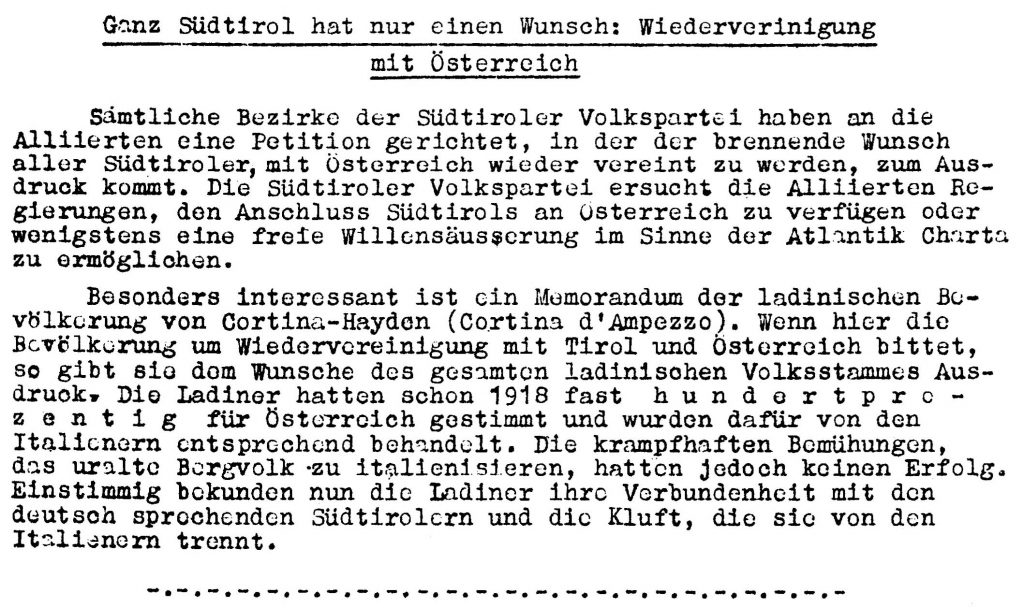

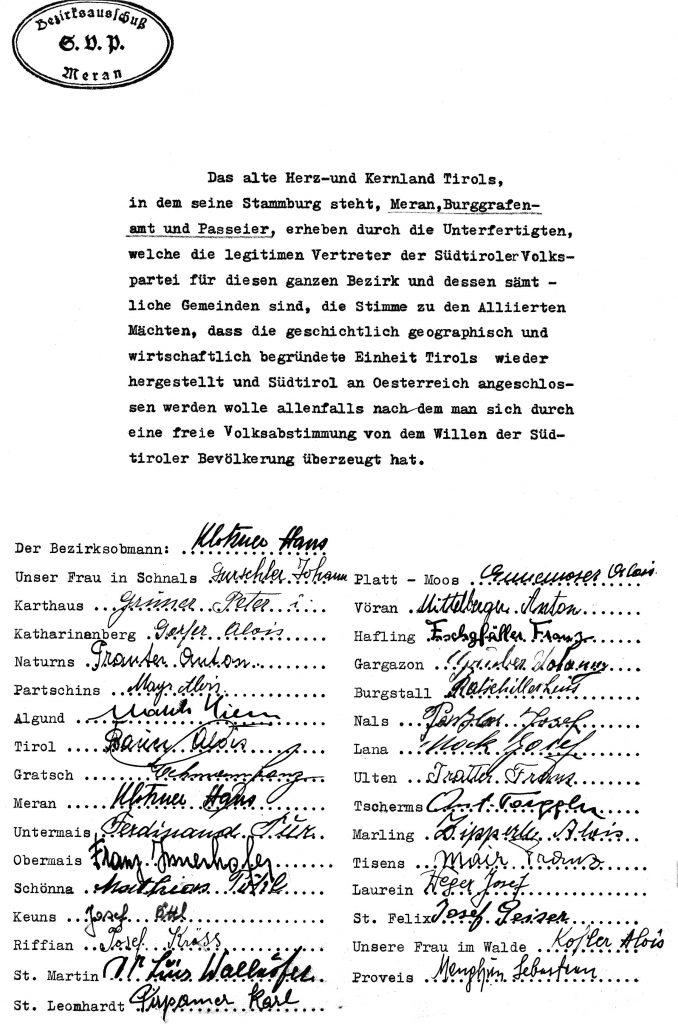

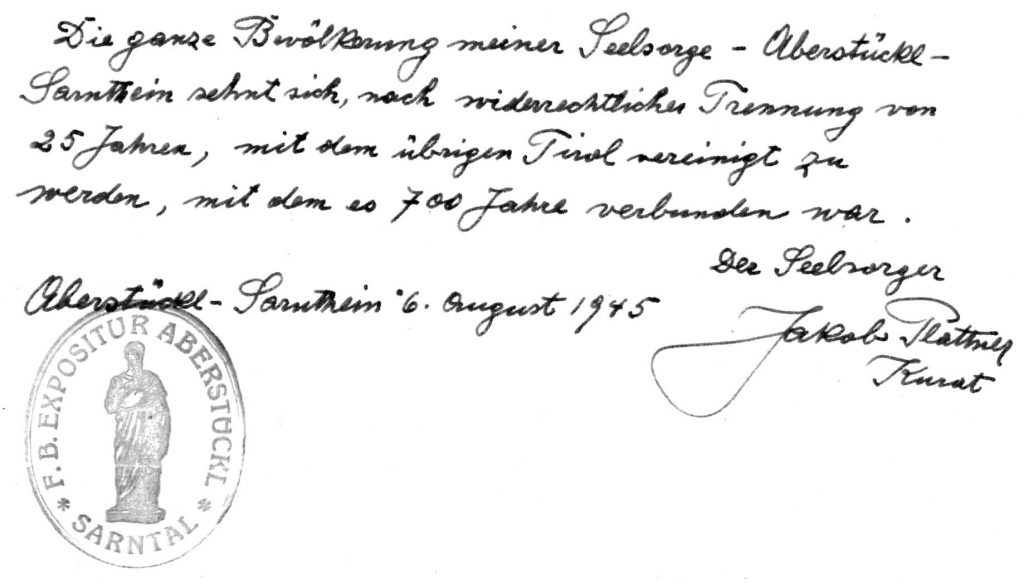

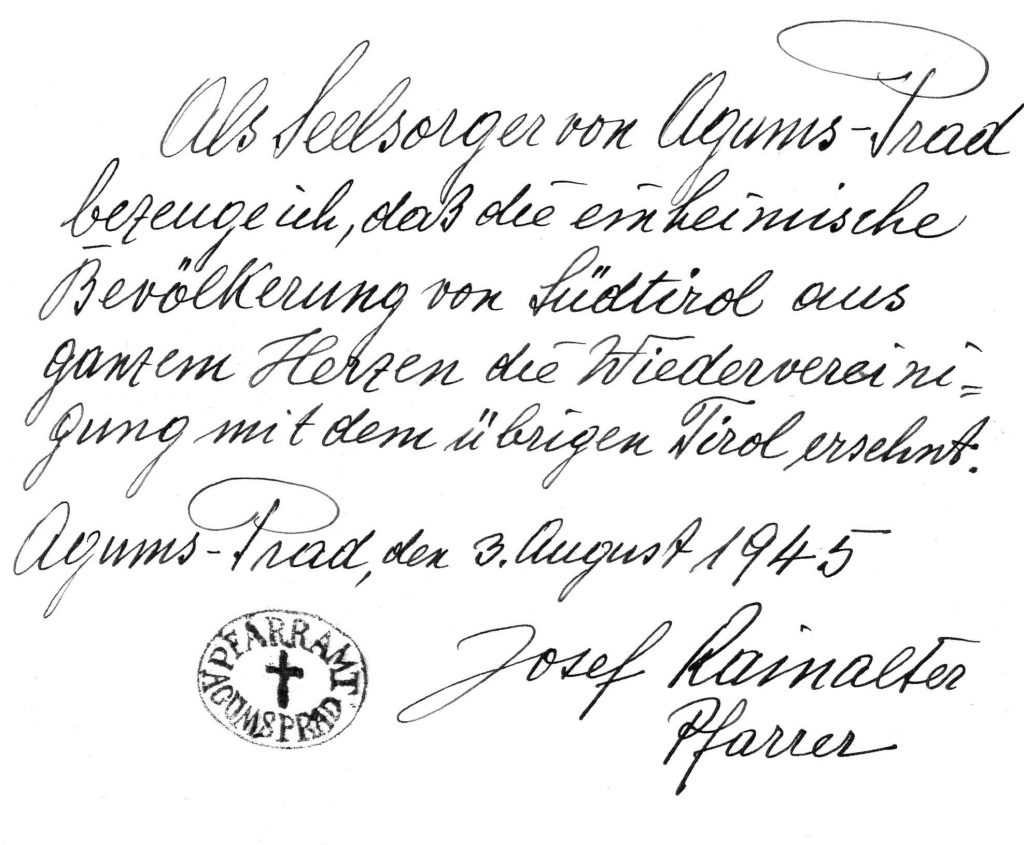

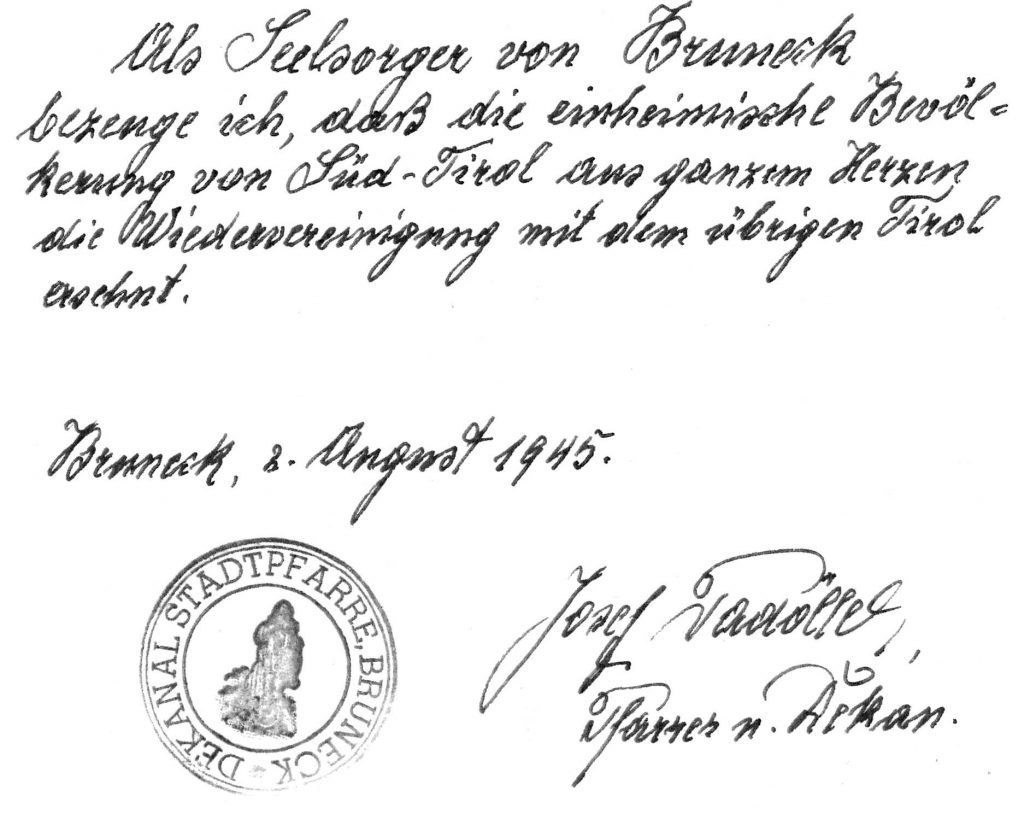

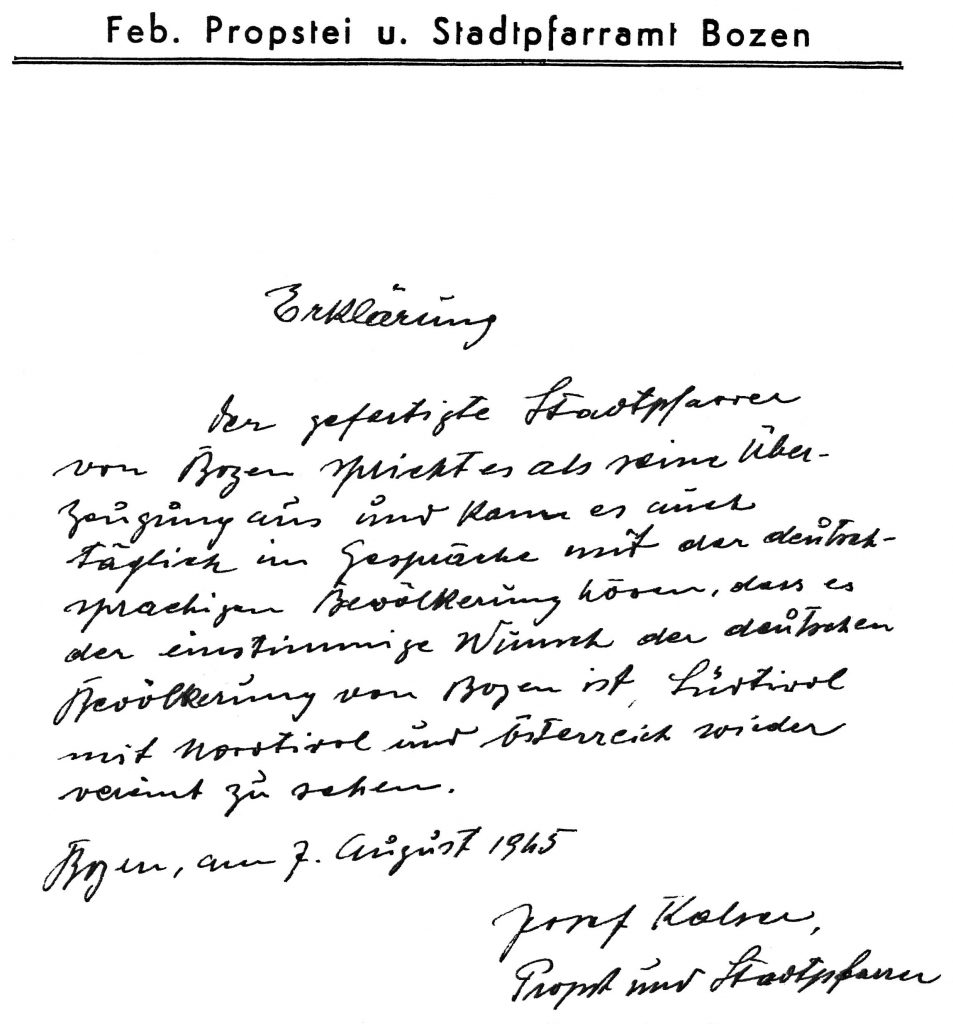

Zur gleichen Zeit forderten alle Bezirksobleute der neu gegründeten „Südtiroler Volkspartei“ (SVP) sowie ausnahmslos alle Südtiroler Seelsorger von den Alliierten die Wiederherstellung der Tiroler Landeseinheit. Im Sommer 1945 waren in Südtirol diese Unterschriftensammlungen für die Rückkehr Südtirols zu Österreich durchgeführt worden, die schon den Charakter einer schriftlichen Volksabstimmung gehabt hatten.

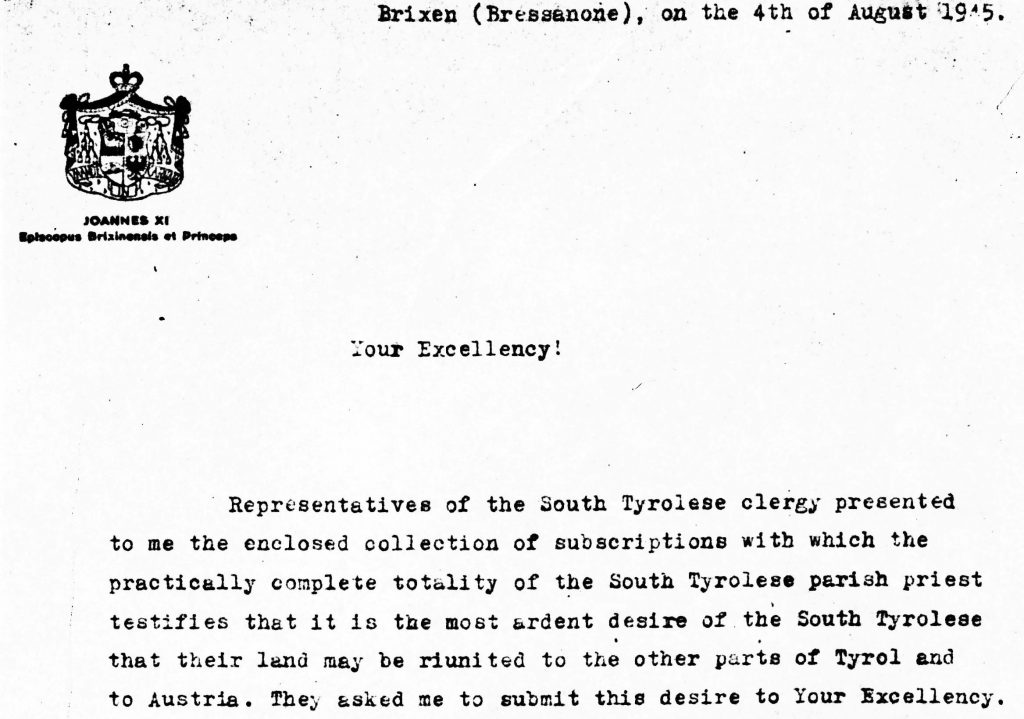

Diese Bitte des Südtiroler Geistlichkeit war begleitet von einem Memorandum des Fürstbischofs von Brixen, Johannes Geisler.

Über den Fürstbischof Johannes Geisler und seinen Einsatz für Heimat und Mitmenschen hat der anerkannte Kirchenhistoriker Josef Gelmi eine herausragende Biographie geschaffen. (Verlag A. Weger, Brixen 2003)

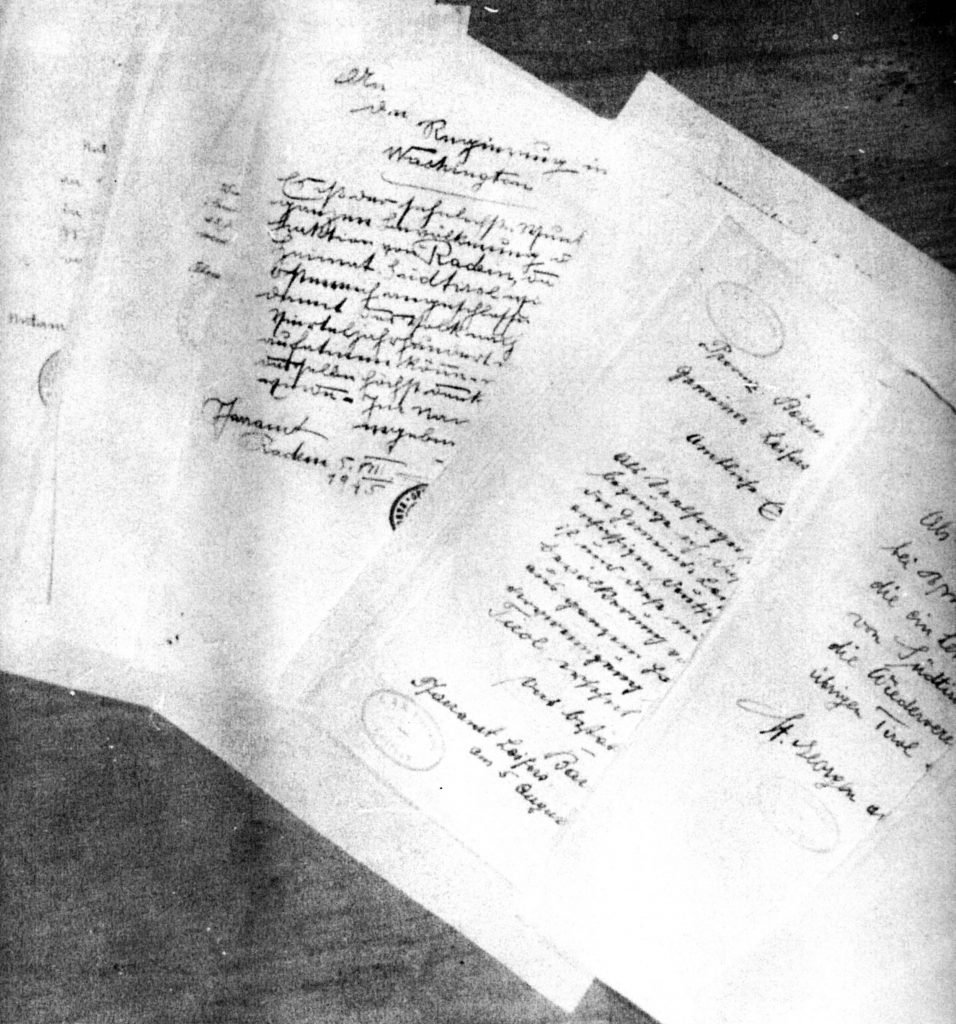

Die Erklärungen der SVP-Bezirks- und Ortsobmänner Südtirols, von denen eine hier wiedergegeben ist, liegen als Originale im Tiroler Landesarchiv auf. (Tiroler Landesarchiv Innsbruck, Amt der Tiroler Landesregierung, Referat Südtirol, Jahr ca. 1957-1990, Karton 26)

Bezüglich der Unterschriften der Südtiroler Seelsorger hieß es in der Landhauskorrespondenz und über die Petition des Fürstbischofs Geisler weiter:

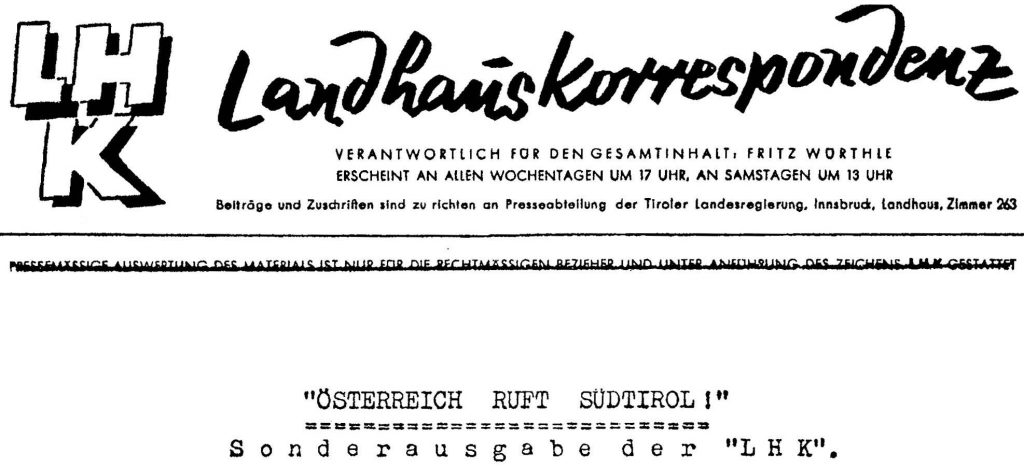

In der „Landhauskorrespondenz“ vom Herbst 1945 informierte die Tiroler Landesregierung die Öffentlichkeit über die Forderung aller Bezirke der Südtiroler Volkspartei sowie der Südtiroler Geistlichen einschließlich des Fürstbischofs D. Johannes Geisler nach Selbstbestimmung. (LHK Landhauskorrespondenz, Sonderausgabe „Südtirol ruft Österreich“, Innsbruck undatiert.)

Die von Fürstbischof Johannes Geisler genannten Erklärungen der Südtiroler Priester, in denen sie bezeugten, dass es der einhellige Wunsch der gesamten Bevölkerung ihrer Pfarrgemeinde sei, wieder mit Nordtirol vereinigt zu werden, waren auf heimlichem Weg über die von den Italienern streng kontrollierte Grenze nach Nordtirol zur „Landesstelle für Südtirol“ bei der Tiroler Landesregierung gebracht worden. Von dort waren diese Dokumente in Kopien zusammen mit der Petition des Fürstbischofs von Brixen dem britischen Ministerpräsidenten Attlee sowie den anderen alliierten Regierungschefs übermittelt worden.

Die beeindruckende Sammlung der Originale befindet sich heute im Tiroler Landesarchiv. (Tiroler Landesarchiv Innsbruck, Amt der Tiroler Landesregierung, Referat Südtirol, Jahr ca. 1957-1990, Karton 26)

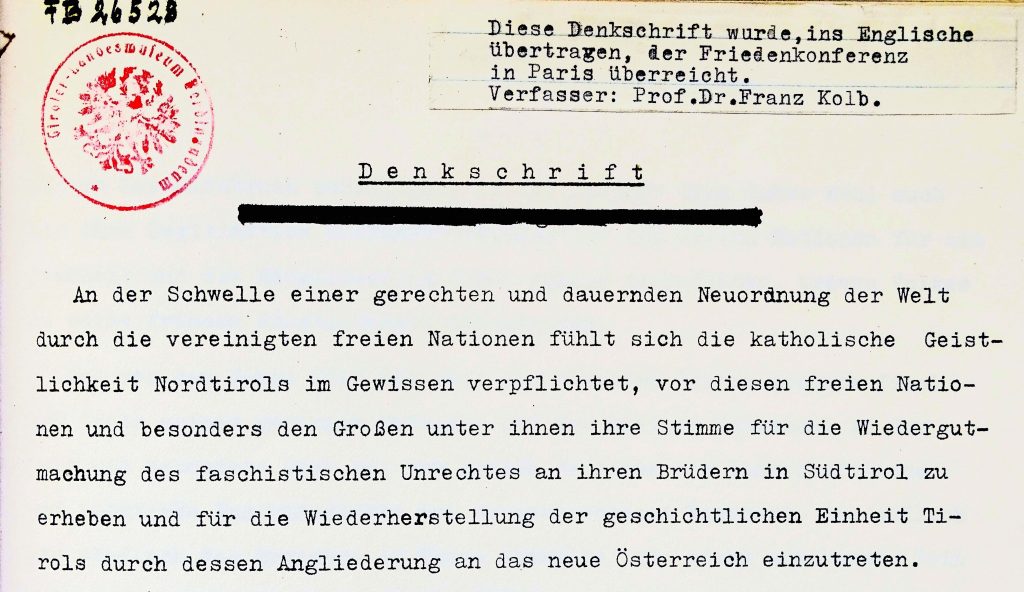

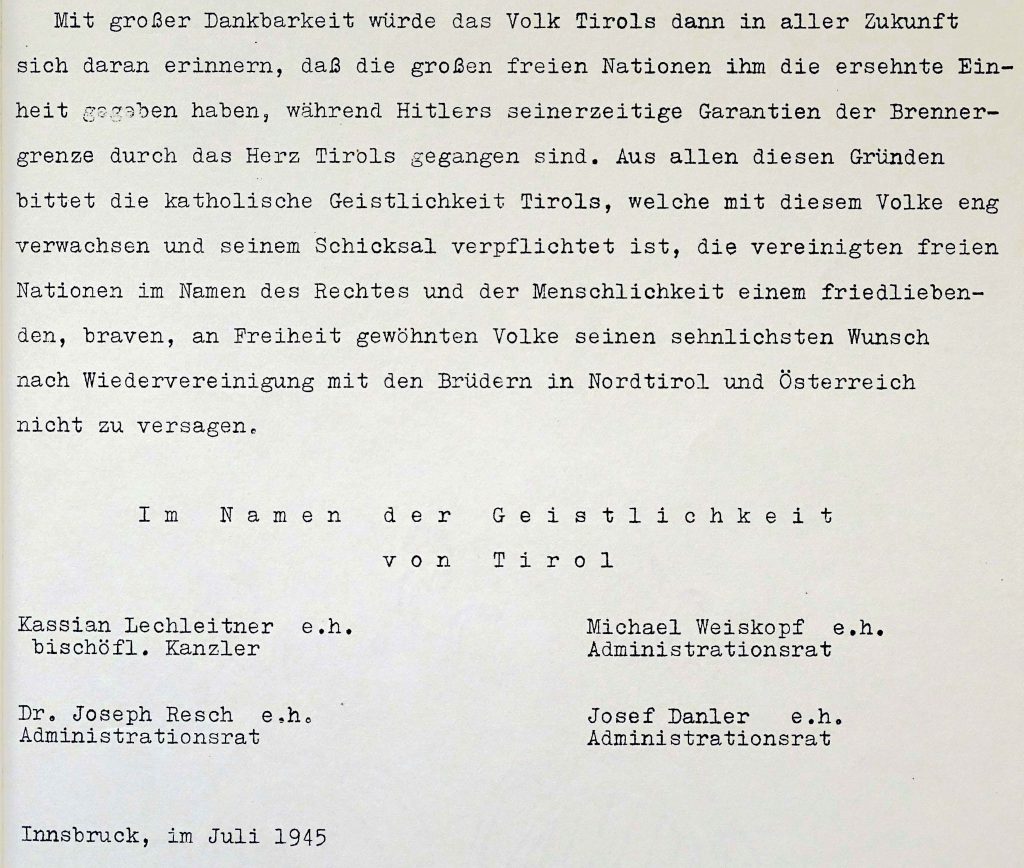

1945: Die Nordtiroler Geistlichkeit ist solidarisch

Die Nordtiroler Geistlichkeit hatte im Juli 1945 das Begehren der Südtiroler mit einer eigenen von hohen Klerikern unterzeichneten Petition an die alliierten Siegermächte unterstützt und gebeten, „einem friedlichen, braven, an Freiheit gewöhnten Volke seinen sehnlichsten Wunsch nach Widervereinigung mit den Brüdern in Nordtirol und Österreich nicht zu versagen.“

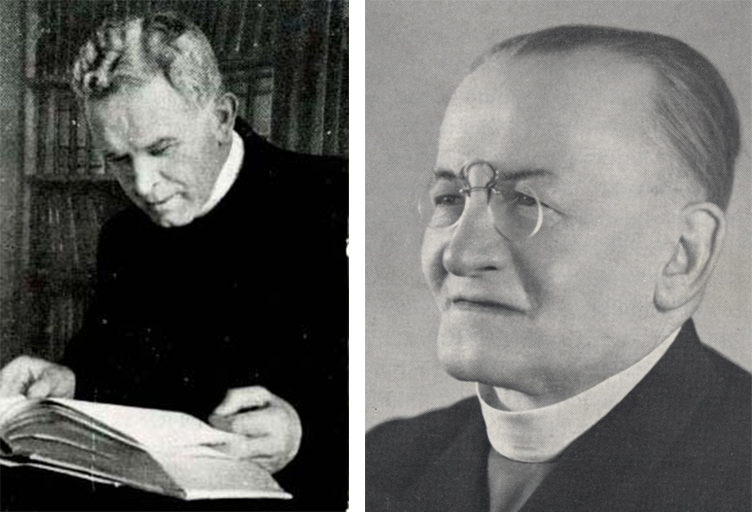

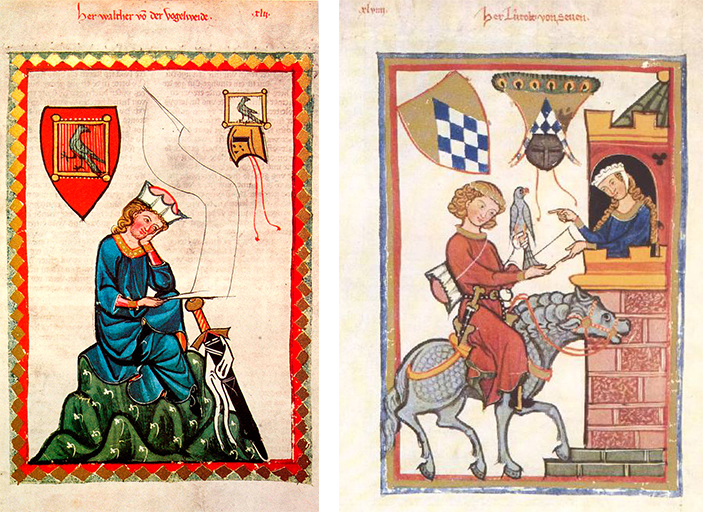

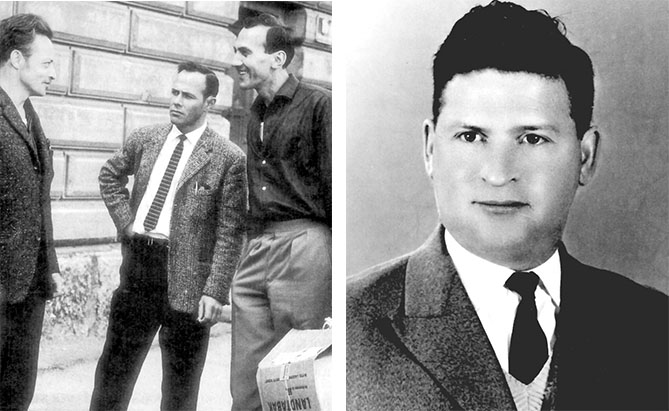

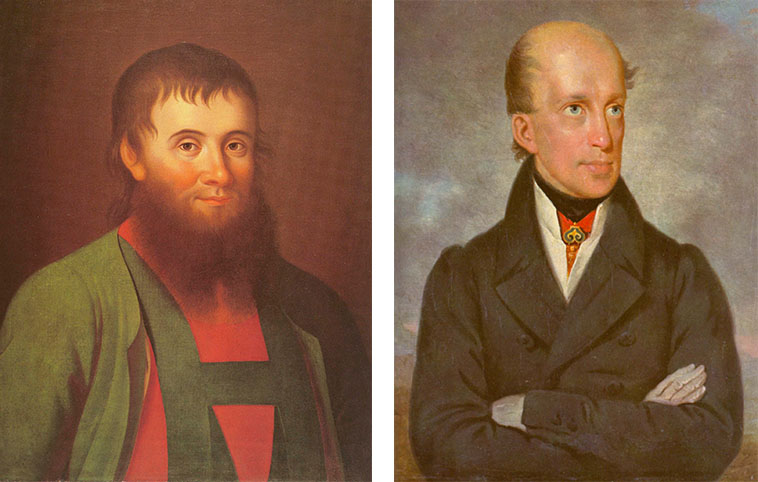

Der bischöfliche Kanzler Kassian Lechleitner (Bild links) hatte die Denkschrift der Nordtiroler Geistlichkeit unterzeichnet. Der Verfasser war der katholische Priester Monsignore Franz Kolb (Bild rechts). Dieser hatte bereits im Ersten Weltkrieg als Feldkurat an der Südfront gestanden und war nach dem Krieg von den faschistischen Behörden wegen seiner tirolischen Gesinnung aus Brixen nach Österreich abgeschoben worden. Danach war er als Religionslehrer in Innsbruck und Volders tätig. Als Nationalratsabgeordneter in Wien hatte er am 23. Februar 1928 vor dem Parlament eine Rede gehalten, in der er die faschistische Politik angeprangert hatte. Kolb war Landeskurat der Nordtiroler Schützen und trat mit ganzer Kraft und aus vollem Herzen für die deutsche und ladinische Volksgruppe in Südtirol ein. Er starb im Jahre 1959, kurz vor der großen Landesfeier, an deren Vorbereitung er mit aller Kraft mitgewirkt hatte.

1946: „Gebetsstürme“, Volkswallfahrten und Bittprozessionen in Südtirol

Am 1. Mai 1946 in Paris beschlossen die alliierten Außenminister, die Wiederherstellung der Tiroler Landeseinheit abzulehnen. Damit kamen die Westmächte Italien entgegen, das sie in die westliche Bündnisgemeinschaft einbinden wollten. Daraufhin riefen Fürstbischof Johannes Geisler und der Klerus Südtirols zu „Gebetsstürmen“ und zu Volkswallfahrten für die Wiedervereinigung Tirols auf.

Am 1. Mai 1946 in Paris beschlossen die alliierten Außenminister, die Wiederherstellung der Tiroler Landeseinheit abzulehnen. Damit kamen die Westmächte Italien entgegen, das sie in die westliche Bündnisgemeinschaft einbinden wollten. Daraufhin riefen Fürstbischof Johannes Geisler und der Klerus Südtirols zu „Gebetsstürmen“ und zu Volkswallfahrten für die Wiedervereinigung Tirols auf.

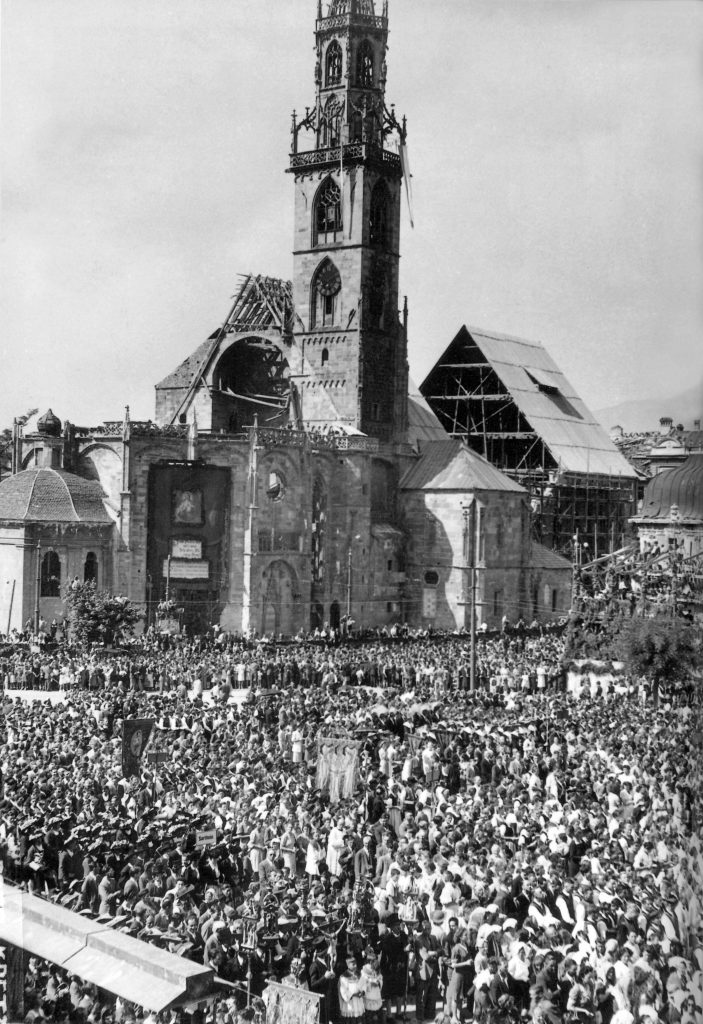

Am 5. Mai 1946 strömten zu dem Fest des Diözesanpatrons St. Kassian viele tausende Menschen aus allen Tälern des Eisack und der Rienz in die alte Bischofstadt Brixen, um die Fürbitte des Patrons zu erflehen und um der Welt den ungebrochenen Willen des Volkes zu zeigen.

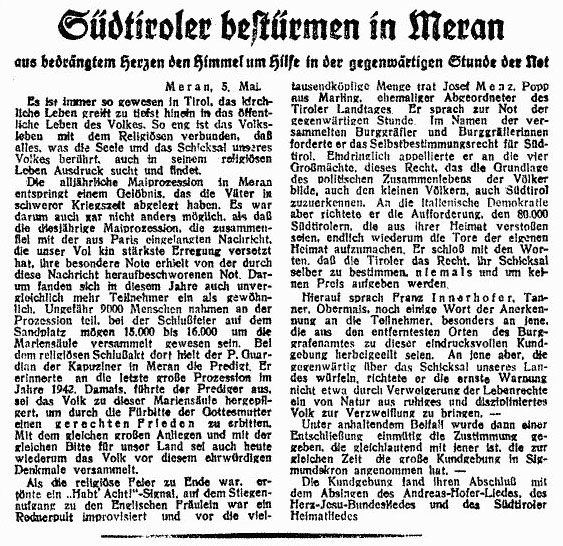

Am gleichen Tag flehten tausende Gläubige in Meran den Himmel um Hilfe an. Die „Dolomiten“ berichteten darüber am 6. Mai 1946:

Am 30. Juni 1946 fand vor der durch Bombenangriffe halb zerstörten Stadtpfarrkirche in Bozen eine große und ergreifende Herz-Jesu-Feier statt.

Am Abend kündeten rund um Bozen die Feuer von der religiösen Treue und der Sehnsucht des Landes nach Freiheit.

Viele weitere Bittprozessionen und Wallfahrten fanden in ganz Südtirol statt.

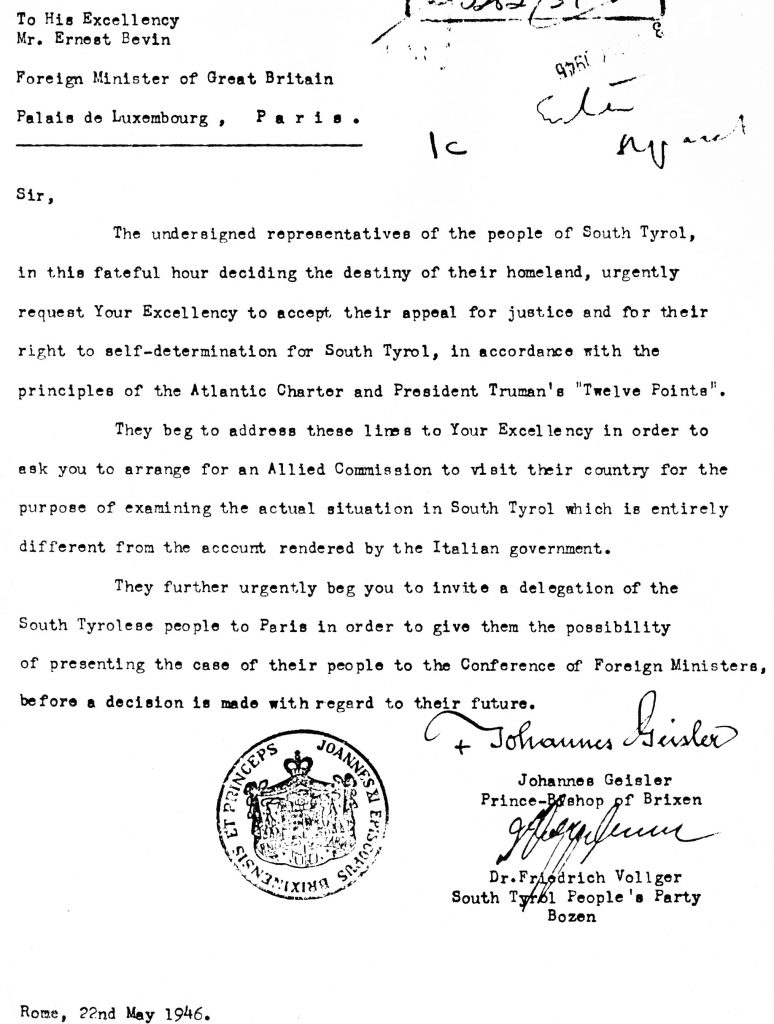

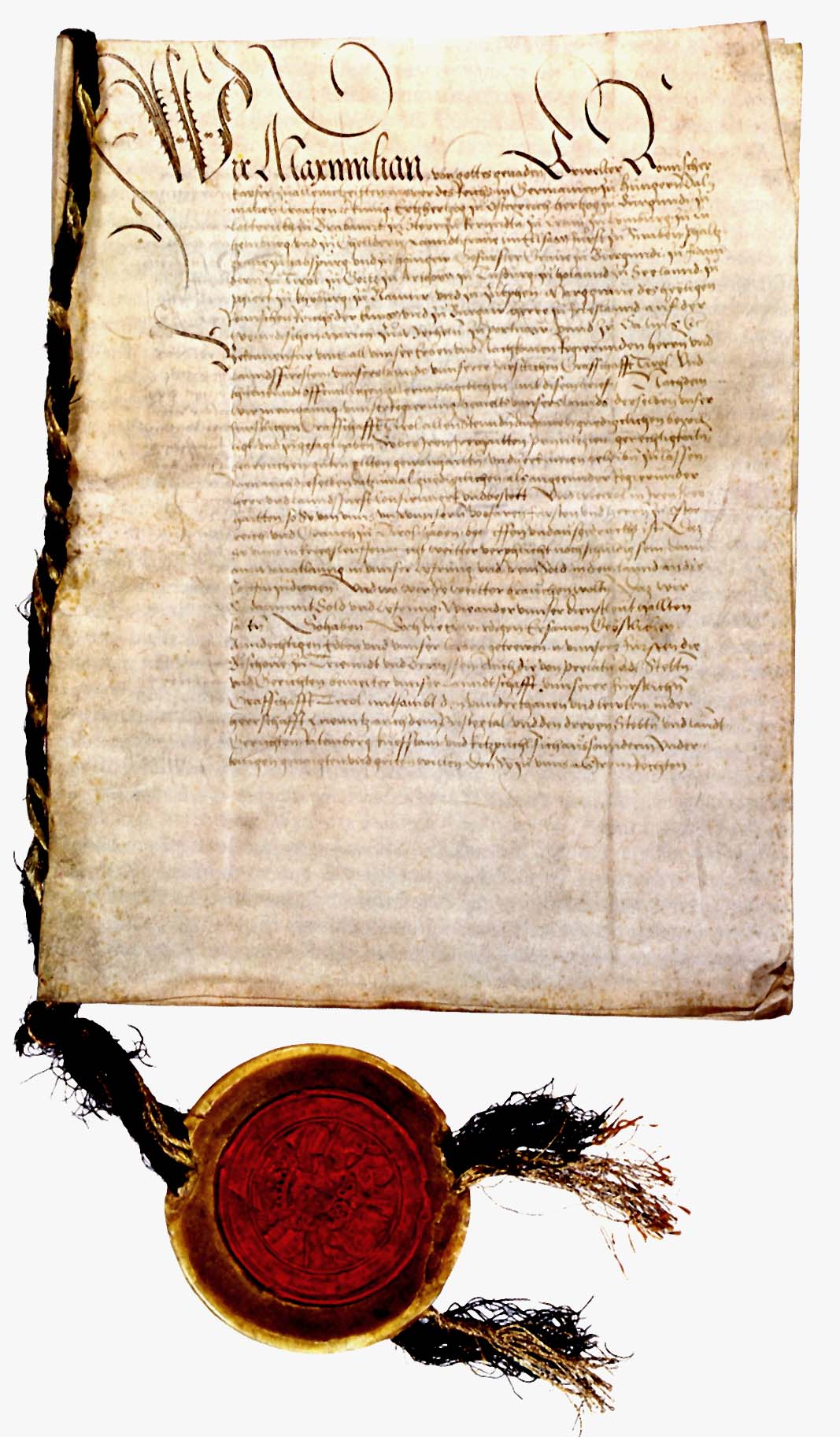

1946: Fürstbischof Geisler und die SVP fordern von den alliierten Mächten das Selbstbestimmungsrecht für Südtirol

Am 22. Mai 1946 richteten Fürstbischof Geisler und der junge SVP-Organisationsleiter Friedl Volgger einen letzten verzweifelten Appell an alle alliierten Außenminister. Sie trugen die Bitte vor, Gerechtigkeit walten zu lassen und Südtirol im Sinne der verkündeten „Atlantic Charter“ das Selbstbestimmungsrecht zuzugestehen.

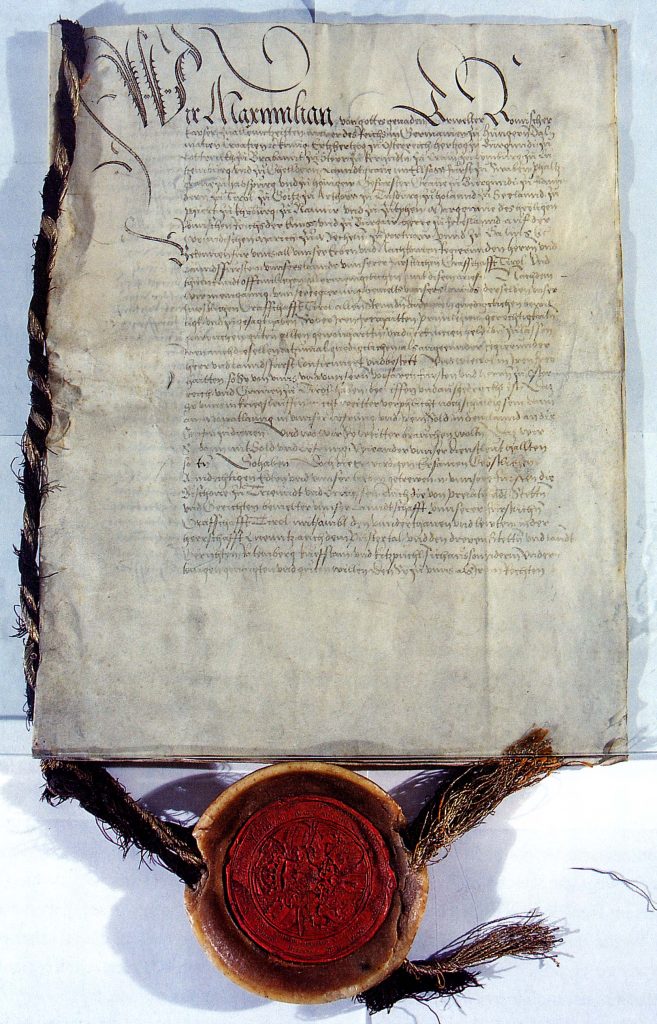

Nachstehend das Faksimile des Schreibens, welches an den britischen Außenminister Ernest Bevin ergangen war:

Bericht der „Tiroler Nachrichten“ über den letzten verzweifelten Versuch Geislers, die Landeseinheit zu retten

Bericht der „Tiroler Nachrichten“ über den letzten verzweifelten Versuch Geislers, die Landeseinheit zu retten

Der geistliche Widerstand gegen die geplante kulturelle Auslöschung der Südtiroler

Die machtpolitischen Erwägungen der Alliierten waren stärker gewesen als die moralischen Appelle der Süd- und Nordtiroler Geistlichkeit.

Als es in der Folge darum ging, der von Rom im faschistischen Geist fortgeführten Entnationalisierung und Entrechtung entgegen zu treten, war die Tiroler Geistlichkeit Jahrzehnte lang eine unermüdliche Stütze des Tiroler Widerstandswillens.

Allen voran wirkte der Herausgeber der „Dolomiten“, der unvergessliche Kanonikus Michael Gamper, der wiederholt nicht nur seine Landsleute ermuntert und aufgerüttelt, sondern auch die Schutzmacht Österreich mit dem Hinweis auf den drohenden „Todesmarsch“ der Volksgruppe öffentlich in die Pflicht genommen hat.

Allen voran wirkte der Herausgeber der „Dolomiten“, der unvergessliche Kanonikus Michael Gamper, der wiederholt nicht nur seine Landsleute ermuntert und aufgerüttelt, sondern auch die Schutzmacht Österreich mit dem Hinweis auf den drohenden „Todesmarsch“ der Volksgruppe öffentlich in die Pflicht genommen hat.

Sein Werk dauert bis heute fort. Natürlich wurden auch die „Dolomiten“ im Laufe der Zeit in innenpolitische Auseinandersetzungen der deutsch-ladinischen Volksgruppe verwickelt. Selbstverständlich muss diese Zeitung heute auch einer gewissen gesellschaftspolitischen Breite offen stehen. Dabei hat sie aber eine wichtige Generallinie gewahrt.

Man kann im Rückblick sagen, dass ohne das jahrzehntelange Eintreten der „Dolomiten“ für die Rechte Südtirols die Geschichte des Landes anders, und zwar viel schlechter, verlaufen wäre.

Das fortgeführte Erbe und Vermächtnis Gampers wirken bis heute segensreich nach. Dieser Linie fühlen sich zwar heute nicht mehr alle Kirchenoberen verpflichtet, aber zahlreiche Priester im Lande wirken in ihren Predigten, in ihren Tätigkeiten in der Gemeinde und als Schützenkuraten weiter in diesem Sinne.

Sie sind die „Guten Hirten“ und das Herz der christlichen Gemeinde.