Die Entstehung des Landes Tirol

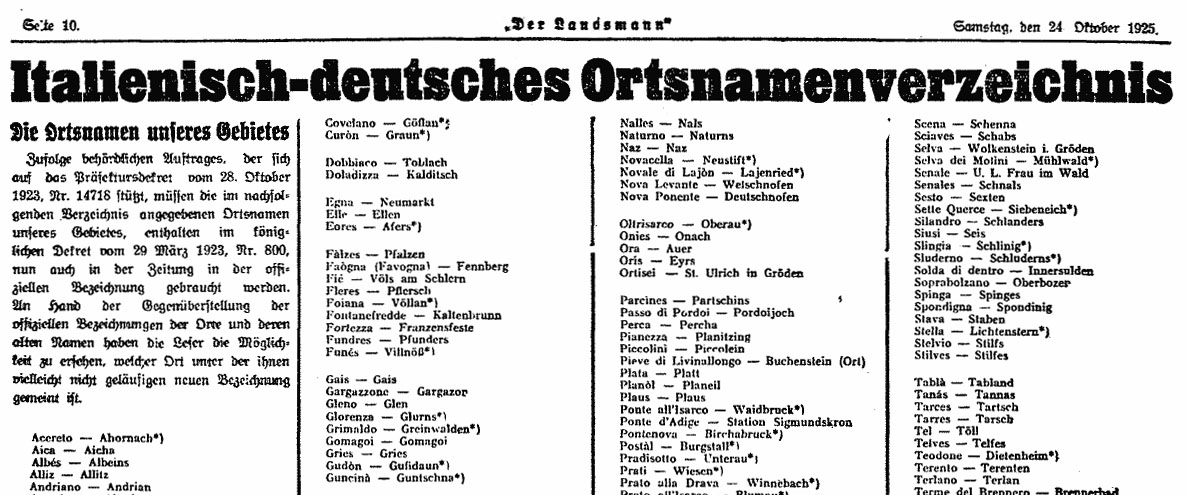

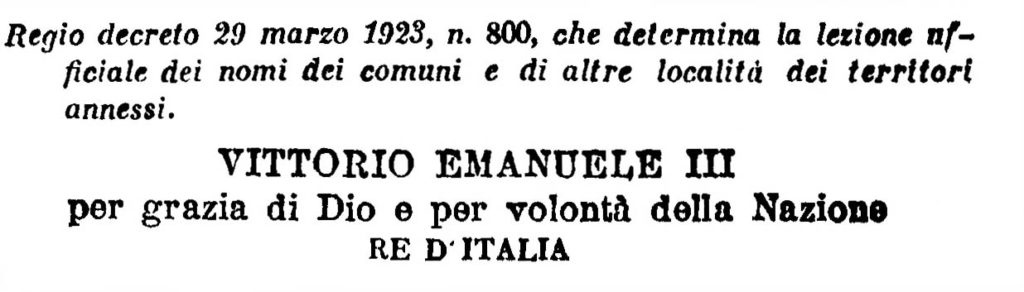

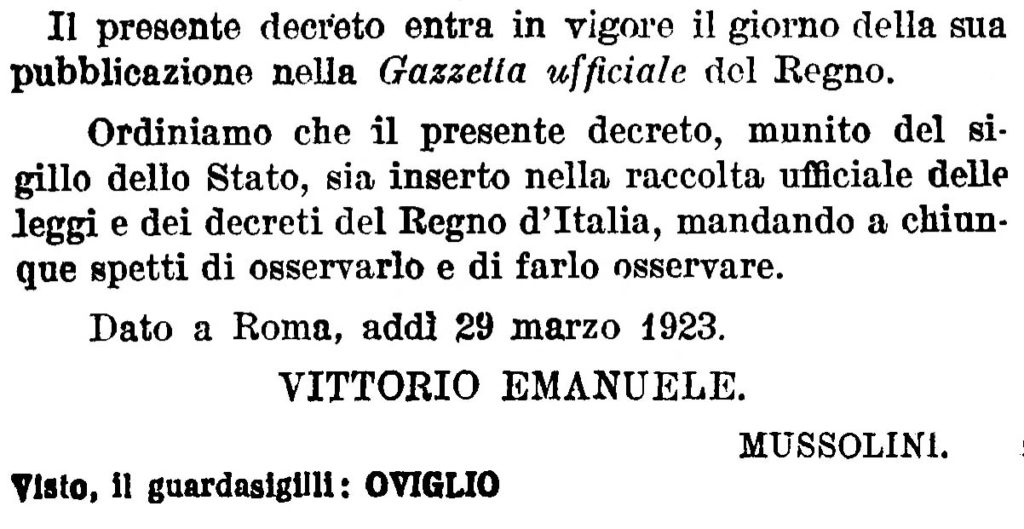

Der italienische politische Eiferer und spätere faschistische Senator Ettore Tolomei hatte bereits im Jahre 1886 mit ersten Versuchen zur Italianisierung Südtiroler Ortsnamen begonnen. Die von ihm propagierte These war, dass es sich bei der deutschen Südtiroler Bevölkerung um „germanisierte“ Romanen handle. Die Ladiner wurden von ihm ohnedies von vorne herein der italienischen Volksgruppe zugeordnet.

Im Jahre 1916 italienisierte Tolomei zusammen mit ein paar gleichgestrickten Helfern innerhalb von 40 Tagen (!) nicht weniger als 12.000 Tiroler Ortsnamen und behauptete, diese wissenschaftlich fundiert auf ihre italienischen Wurzeln zurückgeführt zu haben. In Tirol hielt man Tolomei und Seinesgleichen für Spinner.

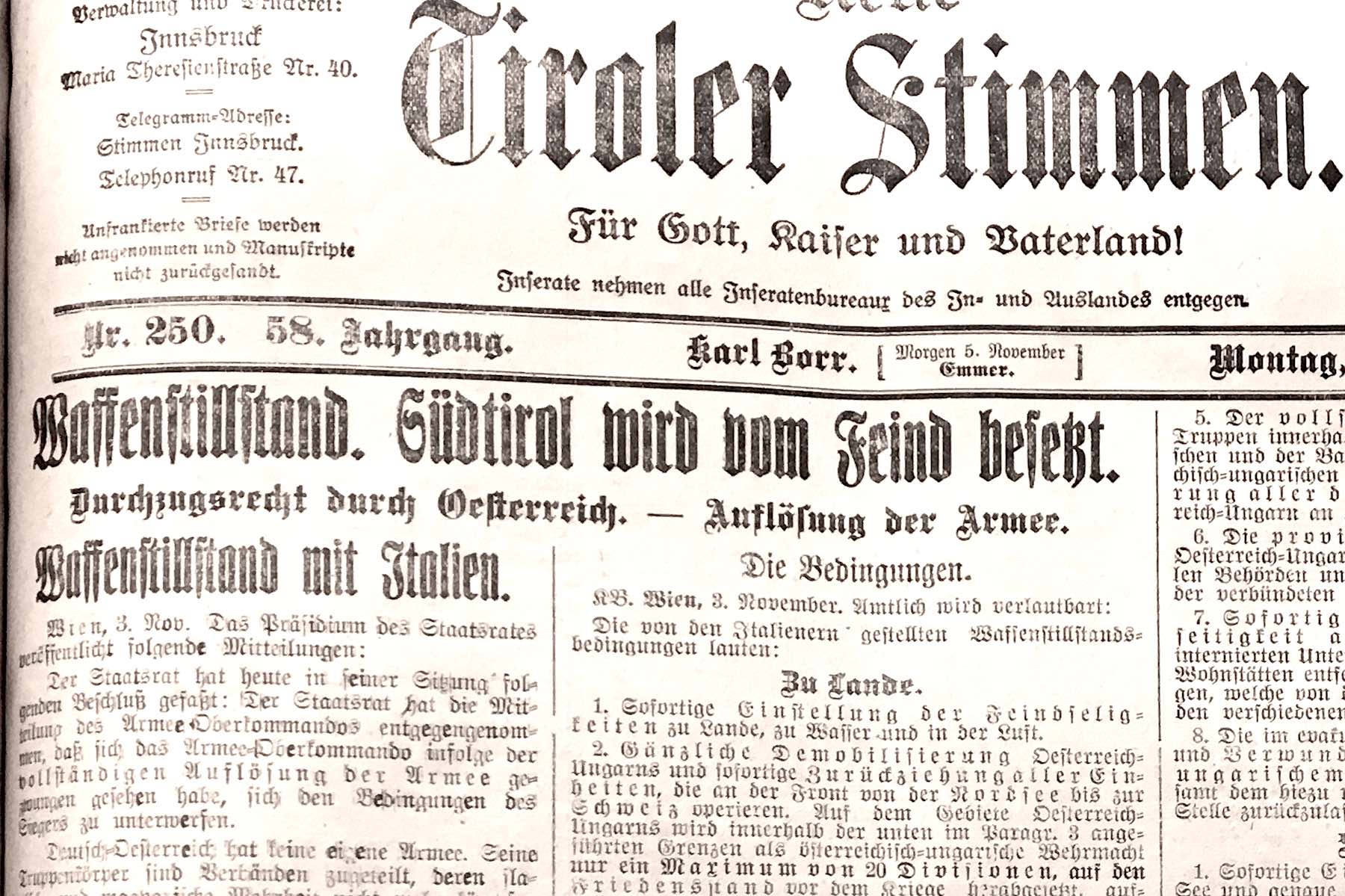

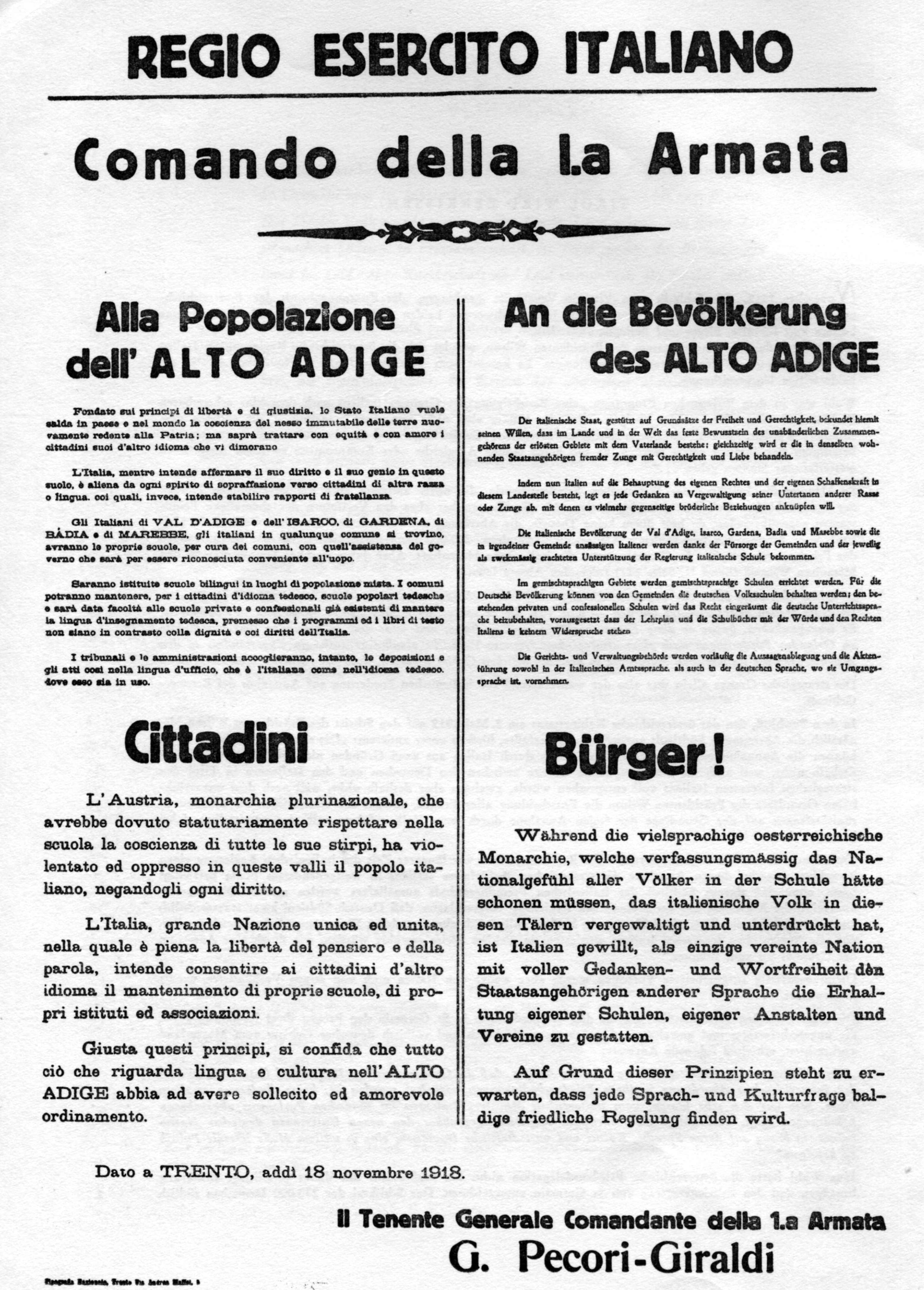

Als Südtirol ab 1918 jedoch unter italienische und in der Folge unter faschistische Herrschaft geriet, wurde es ernst.

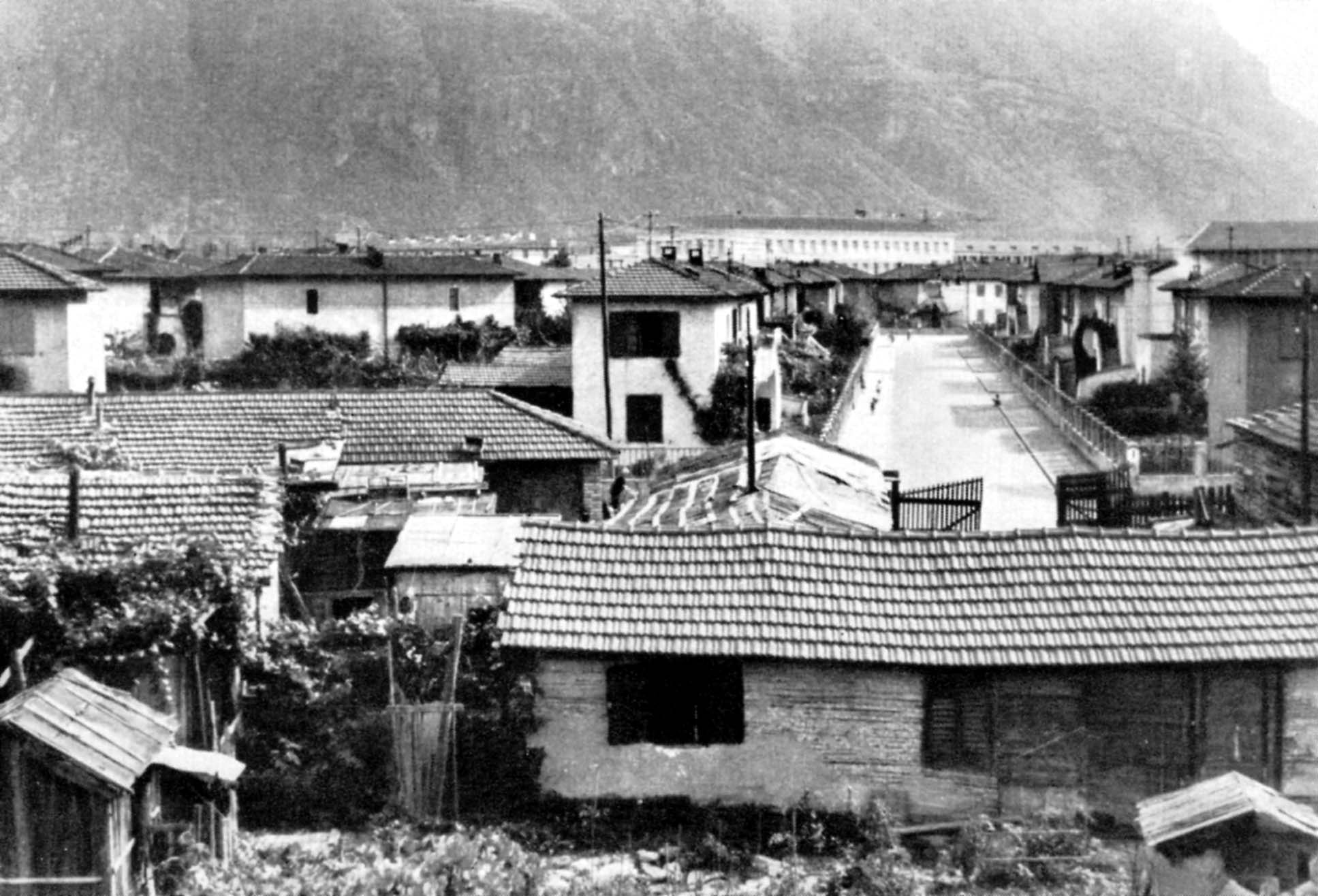

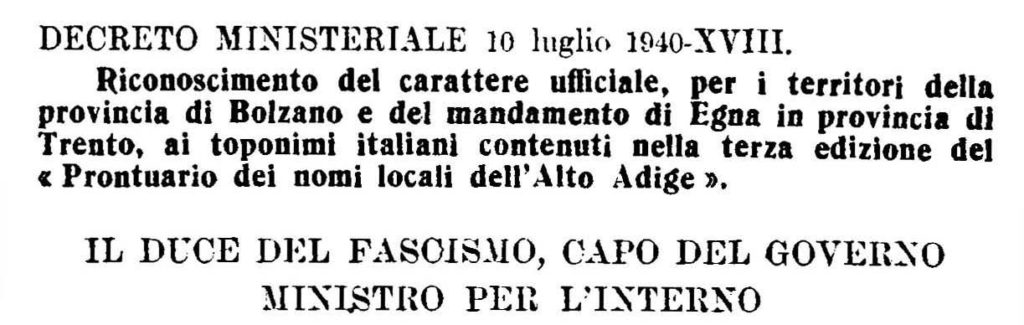

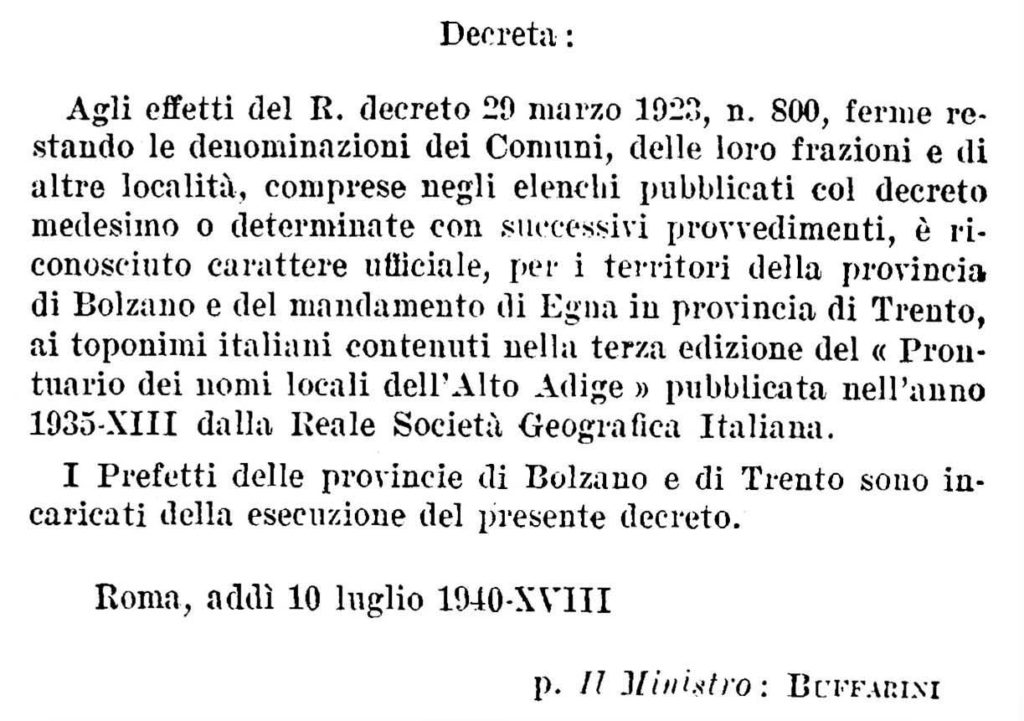

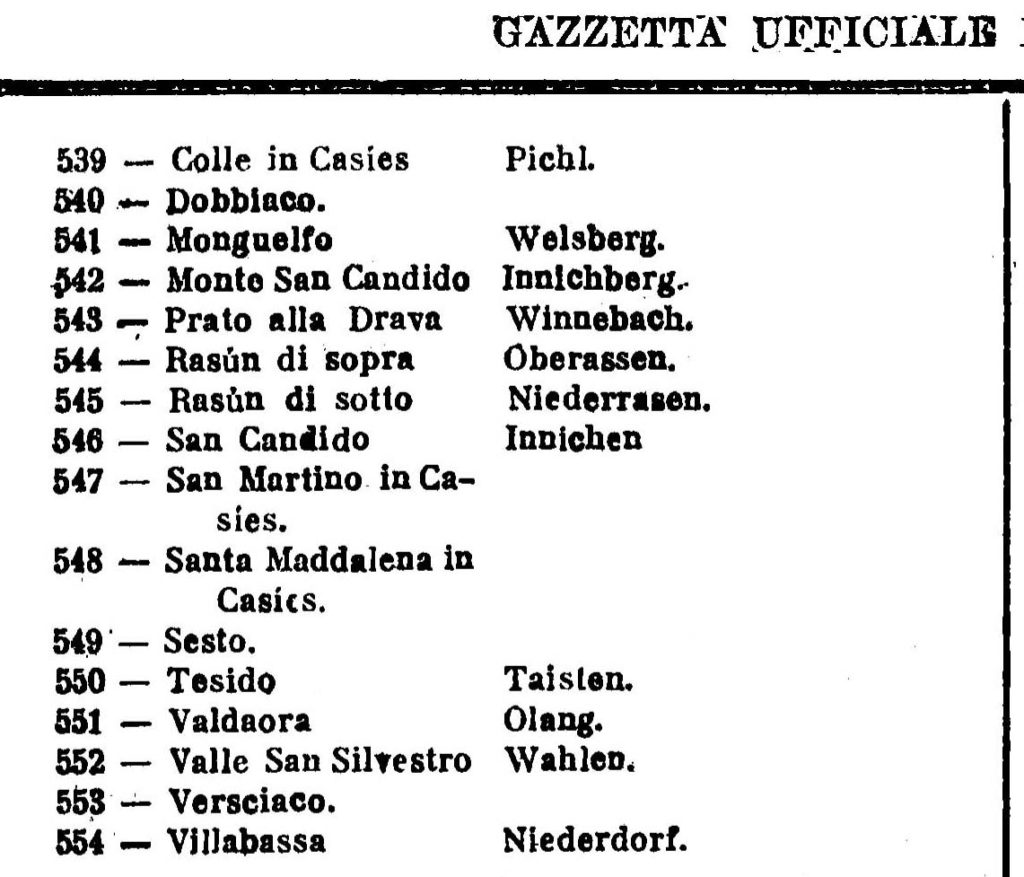

Während das faschistische Regime in Bozen eine Industriezone und ausgedehnte Wohnviertel für südländische Zuwanderer errichtete und das Land mit faschistischen Prunkbauten und Denkmälern überzog, führte der nunmehrige hochgeehrte faschistische Senator Tolomei sein Ortsnamenswerk in dem Land Südtirol, welches nun zu einem „Alto Adige“ („Hochetsch“) geworden war, zu Ende. Die von Tolomei erfundenen italienischen Namen wurden zu den amtlichen Namen und mussten fortan verwendet werden.

Er ließ mit der Hilfe der Regierung in ganz Südtirol italienische Ortsnamenstafeln anbringen. Sodann wurde begonnen, auf die Südtiroler Druck auszuüben, auch ihre Familiennamen auf den „italienischen Ursprung“ zurückzuführen. Diesem Druck gaben aber nur relativ wenige Südtiroler nach, welche als Angestellte im öffentlichen Dienst um ihren Posten fürchten mussten.

Bis heute haben die erfundenen italienischen Ortsnamen ihre amtliche Gültigkeit behalten und werden von italienischen Nationalisten als „Beweis“ für den seit jeher gegebenen italienischen Charakter des Landes angeführt.

Die tatsächliche Geschichte der Entstehung Tirols ist jedoch eine andere und beginnt in der germanischen Völkerwanderungszeit. Sie ist auch eng mit der Entstehung des bairischen Stammes und dessen Landnahme im Tiroler Raum verbunden.

Der Historiker Georg Dattenböck hat sich mit dieser Frühgeschichte des süddeutschen Raumes und unter anderem auch mit dem Verfasser und der Entstehung des Nibelungenliedes eingehend befasst.

In dem nachstehenden Beitrag schildert Georg Dattenböck die Entstehungsgeschichte Tirols und stellt unseren Lesern auch einen frühen Historiker und dessen außerordentliche Forschungsberichte vor.

Johann Georg Turmair (Aventinus) berichtet über die Anfänge Tirols

von Georg Dattenböck

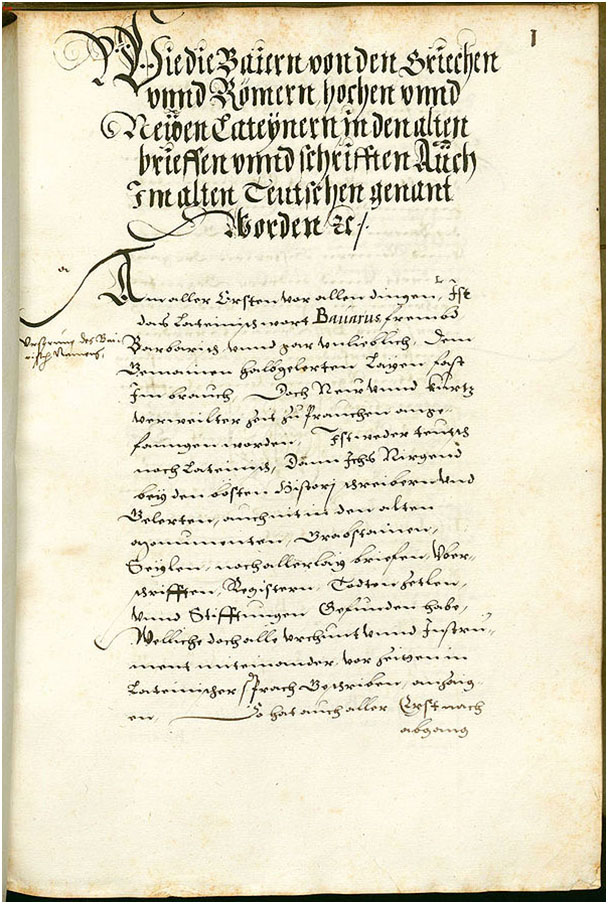

Johann Georg Turmair wurde am 4. Juli 1477 in Abensberg in Niederbayern geboren und starb am 9. Jänner 1534 in Regensburg. Er benannte sich „Aventinus“ = „der Abensberger“.

Aventinus war ein für seine Zeit erstaunlich unabhängiger Geist, er wurde noch weit über hundert Jahre nach seinem Tode verfemt und seine Arbeiten wurden nicht erwähnt, er passte nicht in das Weltbild seiner Zeit. Ab 1495 studierte er an den Hochschulen in Ingolstadt, Wien, Krakau und Paris und legte seinen Schwerpunkt auf humanistische Studienfächer. Intensiv beschäftigte er sich mit der griechisch-römischen Antike und deren Literatur und er wurde einer der Begründer einer neuen Geschichtsschreibung.

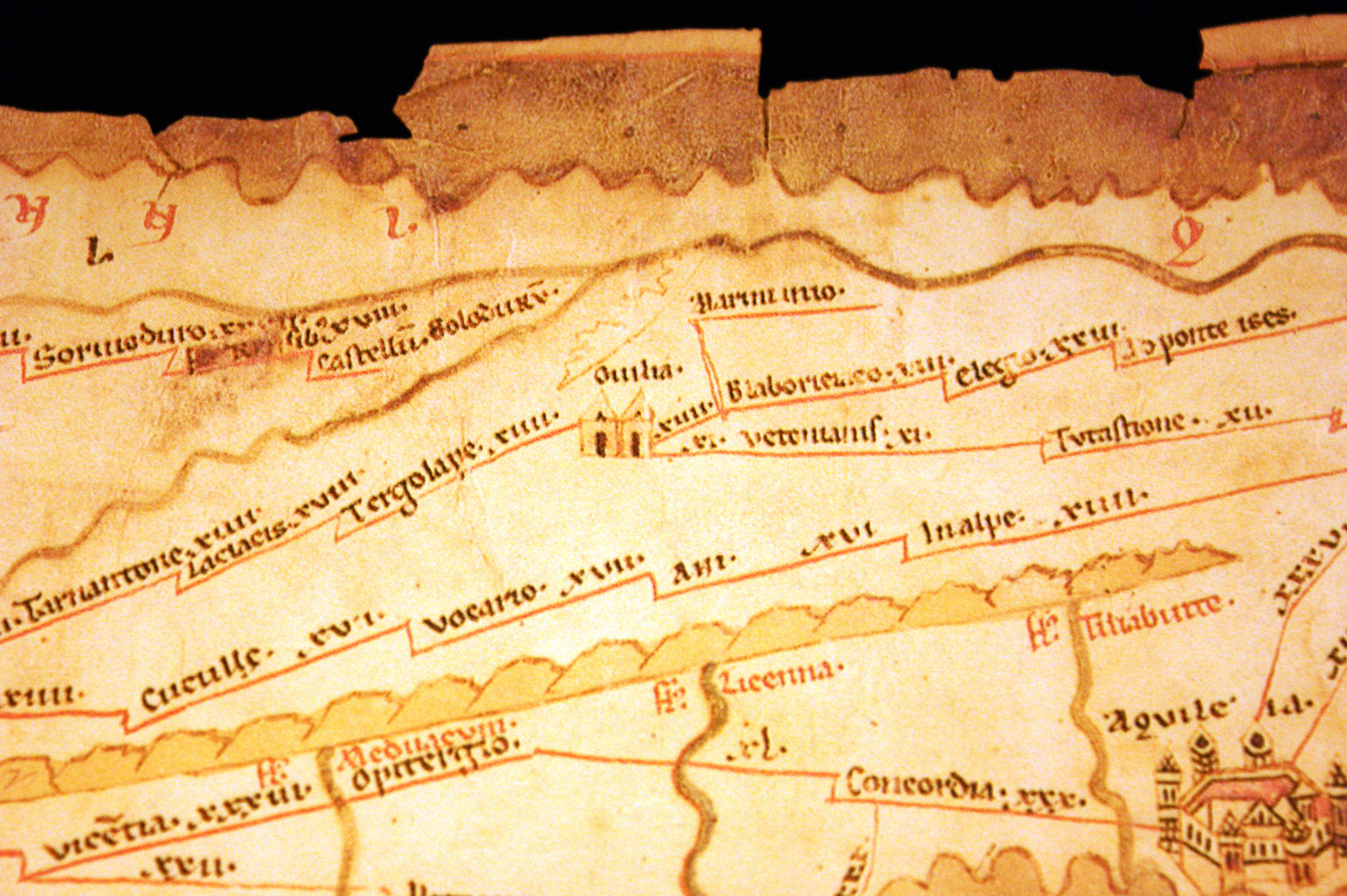

Aventinus schloß sich an den älteren Conrad Pyckel (Bickel) an, der seinen Namen ebenfalls latinisierte und sich „Celtis“ nannte und als deutscher „Erzhumanist“ bezeichnet wurde. Er war der Gründer mehrerer wissenschaftlicher Gesellschaften, er entdeckte eine Straßenkarte des Römischen Reiches, die später den Namen „Tabula Peutingeriana“ erhielt und die uns wichtige Informationen über das Römische Reich der Spätantike überliefert.

Celtis war auch der deutsche Herausgeber der „Germania“ des Römers Tacitus. Diese „Germania“ wird in die Zeit nach 103–106 n. Chr. datiert und ist die wichtigste Quelle über die germanischen Stämme der Antike. Von Celtis kam die Idee, an der Universität Ingolstadt ein „Collegium“ mit vier Lehrern: zwei für Poetik und Rhetorik und zwei für mathematische Disziplinen zu gründen. Diese Gründungsurkunde, verfasst im Namen von Kaiser Maximilian I., ist datiert mit „Bozen, 31. Oktober 1501“. Es war auch Celtis, der die Aufmerksamkeit von Aventinus auf die eigene bairische Geschichte lenkte.

Mit dem akademischen Grad eines Magisters kehrte Aventinus von Paris nach Hause zurück und hielt ab 1507 Privatvorlesungen in Ingolstadt. Nach dem Tod von Herzog Albrecht IV. wurde er beauftragt, die zwei Söhne des Verstorbenen: Ludwig und Ernst, zu unterrichten und zu erziehen. Für diese schrieb er 1512 eine lateinische Grammatik und als Ernst 1516 an der Universität Ingolstadt studierte, schrieb er für ihn eine systematische Darstellung der Wissenschaften, die er „Enzyklopädia“ nannte und diese erstmals 1517 als Anhang zu seiner Grammatik veröffentlichte. Es ist die erstbekannte gedruckte Enzyklopädie mit dem Titel: „Enzyklopädie und Kreis der Lehren, das ist aller Künste, Wissenschaften, der Philosophie selbst Verzeichnis und Gliederung.“

Aventinus wurde 1517, in Anerkennung seiner Erziehertätigkeit, zum bairischen Hofhistoriographen ernannt und wurde beauftragt, ein Werk über die bairische Geschichte zu verfassen. Über dieses Werk wird treffend in „Deutsche Biographie“ geurteilt:

„Kein deutscher Geschichtsschreiber vor ihm hat in so umfassender Weise seinen Stoff gesammelt. Die Herzöge öffneten ihm ihre Archive und ermöglichten ihm Archivreisen im ganzen Land, auch in die Klöster. Zu Abensberg, in der Stille seines Heimatortes, arbeitete er 1519 bis 1521 die lateinisch geschriebenen „Annales ducum Boiariae“ aus. Die lateinischen „Annales“ sind inhaltlich und sprachlich eine glänzende Leistung. Mit freiem Geiste, fern von jeder Schablone, hat er den Stoff gemeistert und aus seiner humanistischen Gesinnung heraus neu gestaltet, wenn er sich dabei auch manchmal allzu nachgiebig seiner eigenartigen Phantasie überließ. Da eine Anzahl Quellen, die er noch benutzen konnte, inzwischen verlorengegangen sind, ist sein Text für den Inhalt jener heute maßgebend, wie sich z. B. erst vor kurzem nach der Auffindung alter Salzburger Annalen gezeigt hat.

1522 begann er im Auftrage der Herzöge die Verdeutschung dieses Werkes, doch unterbrach er die Arbeit immer wieder und schrieb erst 1533 das Schlusswort dieser volkstümlich gehaltenen ‚Bairischen Chronik‘, die nicht eine bloße Übersetzung, sondern eine viele Eigentümlichkeiten bietende freie Bearbeitung der ‚Annales‘ geworden ist. (…)

Die ‚Chronik‘ hat nicht den gleichen wissenschaftlichen Wert wie die ‚Annales‘. Für die älteren Zeiten viel zu phantastisch und weitschweifig, ermangelt sie der geschichtlichen Zuverlässigkeit. Aber als literarisches Denkmal ist sie von höchstem Wert“.

Aventinus selbst berichtete in der Chronik seinen „durchlauchtigsten, hochgeborenen Fürsten und Herren, Hertzogen in Obern- und Nidern Baiern“, daß er wegen dieser Chronik „nach meinem vermögen gearbeit, tag und nacht keine ruhe gehabt, vil Hitz und Kelte, schweiß und staub, Regen und schnee, Winter und Sommer erlitten, das gantz Beyerland durchritten, alle Stift und Klöster durchfaren, Buchkammern, Kästen, fleißig durchsucht, allerley Handschrifften, alte Freyheit,, Übergab, Brieff, Chronica, Reimen, Sprüch, Lieder, Salbücher, Kalender, Register, der Heiligen leben durchlesen und abgeschrieben, alle winckel durchloffen und durchsucht habe“.

Je weiter Aventin in die Zeit der Antike, bis zur Arche Noa, dem Anbeginn der Welt und jenem der Deutschen zurückging, umso mehr wird der Leser mit freundlichem Schmunzeln seine phantastisch-historischen Darstellungen lesen. Trotzdem war im 19. Jahrhundert dem bayerischen Königshaus und der Münchner „Königlichen Akademie der Wissenschaften“ Aventins „Bairische Chronik“ so wertvoll und wichtig, daß diese 1877 vom berühmten Germanisten Matthias Lexer, Rektor der Universität Würzburg, von 1882 bis 1886 neu bearbeitet und herausgegeben wurde.

Bairische Stammessage, Annolied und Kaiserchronik

Für Aventin fußte die Berichterstattung über die Herkunft der Baiern auf der Bibel und u. a. auch auf der zunächst mündlich tradierten „bairischen Stammessage“. Diese wurde im „Annolied“ Ende des 11. Jhdts., vermutlich von einem Mönch im Kloster Siegburg, wohl im Auftrag von Reginhard v. Siegburg, Abt des Kloster Michaelsberg, möglicherweise nach Vorlagen altfränkischer Lieder/Chroniken, niedergeschrieben. Teile des „Annoliedes“ wurden fast wörtlich in die um 1140 entstandene „Kaiserchronik“ übernommen.

Im „Annolied“ heißt es über die Herkunft der Baiern:

„dere geslehte dare quam wîlin ere von Armenie der hêrin, dâ Nôê ûz der arkin gîng, dur diz olizuî von der tûvin intfieng. iri ceichin noch du archa hât ûf den bergin Ararât. man sagit, daz dâr in halvin noch sîn, die dir Diutischin sprechin…“.

(„Ihr Geschlecht sich dorthin hatte gewandt, aus Armenien kommend, dem bergigen Land, wo Noah aus der Arche ging, als den Ölzweig er von der Taube empfing. Ihren Stand noch heute die Arche hat auf dem hohen Berge Ararat. Man sagt, es geb“ da noch Leute genug, die sich bedienten der deutschen Zung“….“)

Diese Herkunft aus Armenien vertritt ebenfalls die Mitte des 12. Jahrhunderts in Tegernsee entstandene „Passio secunda S. Quirini“ im Kapitel „Noriker“. Die Erzählung über einen bairischen Herzog Theodo beansprucht fast die Hälfte dieses Kapitels und weist damit eine Übereinstimmung mit der „Kaiserchronik“ und der darin enthaltenen Adelgersage auf.

Lugier und Alanen

Trotz vieler phantastischer Einschübe sollte man die Hinweise auf Armenien nicht voreilig beiseitelegen. Der Verfasser darf im Kontext auf den Großstamm der ursprünglich aus Norwegen stammenden Lugier – von den Römern „Vandali“ genannt – verweisen, die der Sage nach den Langobarden in Norddeutschland in einer Schlacht unterlagen, deshalb in das heute Polen genannte Land zogen und mit den dort bereits lebenden Kelten die wissenschaftlich gut dokumentierte, reiche „Przerworsk-Kultur“ begründeten. Ein Teil dieser Lugier, jene nach dem Bericht des röm. Historikers Tacitus kriegerischen Harrier (oder Hasdingen), zogen von Schlesien weiter nach Osten bis an den Dnjestr und bis nach Dacien, sehr nahe an die römische Reichsgrenze am Fluß Maros.

Die in Russland lebenden Völkerschaften, darunter die Ostgoten und das kriegerische Reitervolk der Alanen, flüchteten vor den anstürmenden Hunnen in den Westen. Die Alanen stammten ursprünglich aus dem Kaukasus, wo auch Armenien liegt. Bei diesen Alanen könnte nun theoretisch der Anknüpfungspunkt an die bairische Stammessage liegen, denn ein Stammesteil der Alanen ging mit den ebenfalls in Not geratenen Hasdingen in Dacien eine den Historikern bekannte „Stammesehe“ ein. Im Jahre 401 flüchtete dieser Stammesverband, im Gefolge u.a. auch die sich anschließenden pannonischen Sueben und Markomannen, nach Noricum und Rätien.

Im Rahmen einer wissenschaftlichen Ausstellung 2007 in Linz, konnte sich jeder Besucher freiwillig einem Gentest unterziehen. Bei 48 Prozent (2.377 Personen) wurde die „Haplogruppe H“ festgestellt, diese war in Schlesien beheimatet. Die Vorfahren dieser H-Gruppe kamen aus dem Gebiet des Kaukasus, mit der Bezeichnung „Haplogruppe R“.

Somit wird mit der heutigen Gen-Forschung die vielhundertjährige mündliche Kaukasus-Überlieferung bei einem Teil des Baiernstammes bestätigt. (Dr. Martin Pfosser: „Der gläserne Museumsbesucher. Auswertung der DNA-Tests der Evolutionsausstellung 2007/2008 in Linz“ in: „Schriftenreihe Österreichischer Museumstage“, Band 1, Graz 2010).

Was sagen anerkannte Historiker?

Der oberösterreichische Landeshistoriker Dr. Josef Reitinger schrieb:

„Eine der quellenmäßig überlieferten Germanenzüge ist der Zug der Vandalen und Sweben, denen sich auch die Alanen angeschlossen haben. Er fand im Jahre 401 n. Chr. statt. Der Zug wird auf den alten Römerstraßen entlang der Donau nach Westen geführt haben. Das Vordringen der Hunnen in die Ungarische Tiefebene wird die Vandalen wohl veranlaßt haben, ihre neugefundenen pannonischen Wohnsitze wieder aufzugeben und nach Westen abzuziehen. Vorher war die Hauptmacht der Vandalen, bei denen es sich um einen ostgermanischen Großstamm handelt, in Schlesien ansässig (…). Wenn auch der römische Heermeister Stilicho, selbst vandalischer Abstammung, bemüht war, die Eindringlinge in den Jahren 401 und 402 in heftigen Kämpfen wieder zurückzuschlagen, so scheint es doch wie bei allen anderen germanischen Einbrüchen auch diesmal wieder zu einem Kompromiß gekommen zu sein, denn ein Teil von ihnen wurde als Föderaten in Noricum zum Grenzschutz angesiedelt“. (Dr. Josef Reitinger: „Die Völker im oberösterreichischen Raum am Ende der Antike; S. 337/338, in: „Severin – Zwischen Römerzeit und Völkerwanderung. Ausstellungskatalog zur Landesausstellung“, Linz 1982)

Prof. Dr. Konrad Vössing analysierte, daß das Ziel der Lugier nur eines sein konnte:

„der Eintritt oder der Einbruch ins Römische Reich. Nur dort, so viel war klar, waren die Mittel vorhanden, die ausreichend Nahrung für Verbände mit bis zu sechsstelligen Bevölkerungszahlen erwarten ließen. (…) Man war prinzipiell auf fremde Ernten angewiesen, und selbst wenn man auf sie zugreifen konnte, war es nicht möglich, längere Zeit an einem Ort zu bleiben. Dieser unerbittlichen Notwendigkeit – man befand sich immer wieder am Rand des Hungers oder gar des Verhungerns – konnte nur entkommen, wem es gelang, sich irgendwie im Römischen Reich oder wenigstens an seinen Außengrenzen zu etablieren. Es boten sich im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: entweder schloss man einen Vertrag mit der römischen Zentralgewalt, der meistens auf dem Prinzip: „Ernährung gegen Waffenhilfe“ basierte, was natürlich eine neue existentielle Abhängigkeit mit sich brachte, nämlich die vom Eintreffen der zugesagten Lieferungen. Oder es gelang irgendwie, den Kaiser dazu zu bewegen, dauerhaft römisches Provinzialgebiet zur Verfügung zu stellen, auf dem man sich einrichten konnte und dessen Erträge dann die Ernährung sicherten“. (Konrad Vössing: „Die Vandalen“, München 2018, S. 16ff,)

Der damaligen katastrophalen militärstrategischen Notlage des Römischen Reiches den Tribut zollend, machte dessen Feldherr Stilicho diesen großen Stammesverband zu Verbündeten Roms, die er sofort als „dienstpflichtige Militärsiedler an bestimmte Sitze in Vindelicien und Noricum band“ (Hans Joachim Diesner: „Das Vandalenreich. Aufstieg und Untergang“, S. 23, Leipzig 1966).

Ob bei diesem Verhalten Stilichos gegenüber den Lugiern nur seine Notlage, oder aber auch seine Herkunft – sein Vater war Lugier und Führer eines Reiterregimentes in Pannonien – zum Tragen kam, kann heute nur noch vermutet werden. Hans Constantin Faußner bezeichnete Feldherr Stilicho jedenfalls mit Recht als „Begründer Bayerns“ (Constantin Faußner: „Die römische generalstabsmäßige Ansiedlung der Bajuwaren aus rechtshistorischer Sicht“, erster Teil: „Regensburg und Oberpfalz, Niederbayern“; zweiter Teil: „Schwaben und Oberbayern“ in: „Beiträge zur Staats- und Gesellschaftsordnung des Mittelalters“, Hildesheim 2013).

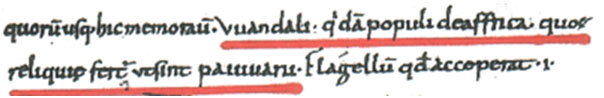

Der bairische Historiker Dr. Ernst Klebel zitierte eine in Latein verfasste Randbemerkung, die Papst Gregor d. Großen (†604) zugewiesen wird. (Ernst Klebel: „Baierische Siedlungsgeschichte; in: Zeitschrift für bayrische Landesgeschichte“ Band 15, Heft 2, S. 75-82)

Dieser schlichte Satz beinhaltet wohl eine historische Wahrheit: nicht alle Lugier zogen von Bayern fort, sondern nur etwa die Hälfte, vielleicht an die 150.000 Menschen. Bestätigt wird dies durch den spätantik-griechischen Geschichtsschreiber Prokopios von Caesarea (†῀562). Prokop war, im persönlichen Gefolge des oströmischen Feldherrn Belisar, beim Untergang der Lugier 533/34 in Karthago ein Augenzeuge des Dramas. Prokopios berichtete, dass die Lugier vor langer Zeit, „infolge einer Hungersnot, ihre Heimat verließen, aber ein Teil von ihnen zurückblieb“. Weiter berichtete er, dass die die Daheimgebliebenen nach längerer Zeit befürchteten, dass ihre ausgewanderten Stammesgenossen und deren Nachkommen einmal aus Afrika vertrieben werden könnten und wieder in ihre alten Wohnsitze zurückkehren wollten. Die Hiergebliebenen vermuteten, dass die Römer sie nicht auf Dauer in Afrika dulden würden. Deshalb schickten sie Boten zu ihrem König Geiserich und diese erklärten dem König, dass sie nicht mehr imstande wären, weiterhin das Land für die Ausgewanderten zu bewahren. Sie baten daher Geiserich, keinen Rechtsanspruch mehr auf die alten Wohnsitze zu stellen. Geiserich und seinen Ratgebern schien die Forderung zunächst berechtigt und vernünftig. Prokopios schrieb:

„Da erhob sich ein Greis, der bei ihnen wegen seiner Weisheit sehr angesehen war und sagte, man dürfe darauf niemals eingehen. Denn kein Menschending stehe auf unerschütterlichem Grunde, nichts auf Erden hätte für die Ewigkeit Bestand…“ Geiserich stimmte dem Greis beifällig zu und ließ die Gesandten wieder unverrichteter Dinge abziehen“. („Vandalenkrieg/ Gotenkrieg“, Nachdruck: Winkler-Verlag München 1966, S. 40)

Zur Zeit dieser Gesandtschaft (um etwa 470), saßen die Ausgewanderten bereits 40 Jahre lang in ihrem nordafrikanischen Königreich in und um Karthago. Folgendes Indiz weist ebenfalls auf die alte Heimat hin: im Ort Arten, nahe bei Fritilaburg/Felters/Feltria, dem heutigen Feltre im Tal der Piave, wurde am 20. Jänner 1875 auf dem markanten Berg Aurin (Odins-Berg) ein eindeutig staatliches Symbol der Lugier gefunden: die drei Kilogramm schwere Silberschale König Geiserichs mit der Inschrift: „Geilamir Rex Vandalorum et Analorum“. Sie kann nur durch Überlebende des Unterganges von 533/34 in damals noch intaktes Stammesgebiet gebracht worden sein. Die Verwendung von Silberschalen bei Staatsempfängen der Antike, gerade in Nordafrika, war im Europa des 16. Jh. noch bekannt.

Die Kämpfe mit West- und Ostgoten

Zugleich mit dem lugischen Stammesverband drangen im November 401 die Visigoten (oder Westgoten) unter ihrem König Alarich, vom Balkan über den Birnbaumer Wald kommend, in Venetien ein. Der führende Gotenforscher, Univ.-Prof. Dr. Herwig Wolfram notierte:

„Niemand verteidigte die Paßstraße der Alpes Iuliae, den Birnbaumer Wald-Hrušica; erstaunlicherweise waren die militärischen Paßsperren nicht mehr intakt oder nicht besetzt. Auch mußte die halbherzige Abwehr an den Flüßen Isonzo und Timavo scheitern. So stießen die Goten ziemlich ungehindert bis Aquileia vor (…). Während des Winters erobern sie mehrere ungenannte Städte und das flache Land Venetiens. Dann bedrohten sie die Residenz Mailand. (…) In Rom besserte man hastig die aurelianische Stadtmauer aus.

[Kaiser] Honorius machte sich zur Flucht nach Gallien bereit; doch Stilicho veranlaßt ihn zu bleiben. Rechtzeitig trifft die römische Armee, um alanische Reiterkontingente aus Pannonien und neu aufgestellte vandalische Föderaten verstärkt, zum Entsatz Mailands ein“ (…) Der gotische Versuch, die Stadt Hasta-Asti am Tanaro zu nehmen, scheitert, worauf Alarichs weitere Bewegungen die Form eines Rückzugs annehmen. Flußaufwärts, etwa zwei Kilometer unterhalb der Mündung der Stura di Demonte, schlagen die Goten ihr Lager auf. Der Ort heißt Pollentia-Pollenzo, und in einiger Entfernung davon fließt die Urbs-Orba, ein Gewässer, das den Namen der ‚Stadt‘ trägt und Rom versinnbildlicht. Hier muß Alarich sein Schicksal erreichen. Am Ostersonntag, dem 6. April 402, übergibt Stilicho den Oberbefehl an den heidnischen Alanenführer Saul. Dieser greift die Goten, die an einem solchen Feiertag keinen Kampf erwarten, überraschend an. Alarich verliert sein Lager, die ganze Beute, zahlreiche Stammesangehörige, darunter selbst Frauen und Kinder seiner Verwandten, muss Verluste bei den unberittenen Abteilungen hinnehmen, kann jedoch die Kavallerie unversehrt erhalten. Im Gegenangriff werden die Alanen zurückgeschlagen, Saul fällt. Die Schlacht geht unentschieden aus. Nun greift Stilicho ein und behauptet den Platz, so daß er dem römischen Lobredner als Sieger gilt…“ (Herwig Wolfram: „Die Goten. Von den Anfängen bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts“; 5. Auflage 2009, S. 158ff, München 1979; Quelle: Ammianus Marcellinus XXXI 6, 1ff.)

Der „römische Lobredner“ war der Hofdichter Stilichos, Claudius Claudianus. Dieser schrieb historische Gedichte, die bedeutsamsten sind: „de bello Gothico“ und „de consulato Stiliciones liber“. Über die Schlacht am Ostersonntag 402 gegen die Westgoten schrieb Claudianus in „De bello Pollentino“:

„Wenn der [römische] Soldat erschöpft aus der Schlachtreihe weicht, setzt er [Stilicho] die Hilfstruppen [Lugier/Alanen] zur Behebung des Schadens ein. Durch diese schlaue List schwächt er die wilden Anrainer der Donau [Lugier] durch die Kraft der Blutsverwandten [Germanen] und wendet den Kampf zum doppelten Gewinn für uns, indem auf beiden Seiten Barbaren fallen“. (Nach Ernst Nischer-Falkenhof in: „Stilicho“, Wien 1947)

Durch Claudians Zeilen, voll von Häme und Zynismus gegenüber den verbündeten Lugiern, erhalten wir u.a. die Mitteilung, dass der Stammesverband auch im Alpenvorland saß, wie dies von Faußner exakt beschrieben wurde. Die Alanen und Lugier wurden zum mehrfachen Retter des Römischen Reiches: die Westgoten wurden besiegt und mit der Erlaubnis Stilichos, durften die geschlagenen Goten durch das Etsch-, Eisack- und Pustertal nach Noricum und Pannonien abziehen.

Der mit Stilicho verbündete und siegreiche lugische Stammesverband wurde vom römischen Generalstab in Rätien, Noricum und Friaul angesiedelt und sie wuchsen, nach dem Zusammenbruch des Weströmischen Reiches im Jahre 476, mit den im Land gebliebenen Kelten, Römern (=Walchen), mit den germanischen Juthungen, Sueben, Markomannen, Herulern, Rugiern/Skiren, Langobarden und Ostgoten, zum Neustamm der Baiern zusammen.

Die These über den bairischen Herzog Theodo I.

Lugierkönig Geiserich in Karthago (König von 428–477) hatte einen Sohn namens Theoderich (†῀478); dieser Theoderich hatte zwei uns namentlich unbekannte Söhne. Der Logik nach kann einer davon der bairische Herzog Theodo I. (deutsch: Dietrich) gewesen sein: in der „Vorauer Handschrift“ wird für die Jahre 508, 512 und 520 jeweils ein Herzog Theodo erwähnt. 511 starb Theodo I., sein Sohn: Theodo II. folgte ihm, er war verheiratet mit einer Langobardin aus dem Königsgeschlecht der Lethingen.

Hier nun steigen wir bei Aventinus und seiner Chronik ein: 512 weigerte sich Herzog Theodo II., die Oberhoheit des Kaisers und kaiserlichen Statthalters Theoderich d. Gr. (Ostgotenkönig Dietrich), anzuerkennen. Jahrelange Verhandlungen folgten, Theodo wurde immer wieder nach Ravenna vorgeladen, er ignorierte dies beharrlich und Theoderich d. Große erklärte daraufhin den Kriegszustand. Herzog Theodo II. zog sich in seine Residenz Otinga (Altötting) zurück, rüstete sich und wartete auf das Kommen des Heeres von Theoderich.

Das „Auctarium Garstense“ schrieb zum Jahre 520, daßss das Heer der Römer von den Baiern bei Ötting vernichtend durch Theodo den Herzog geschlagen wurde.

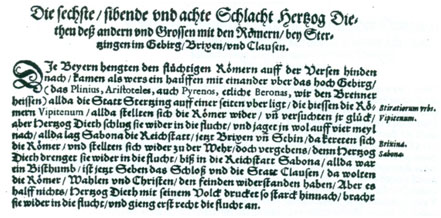

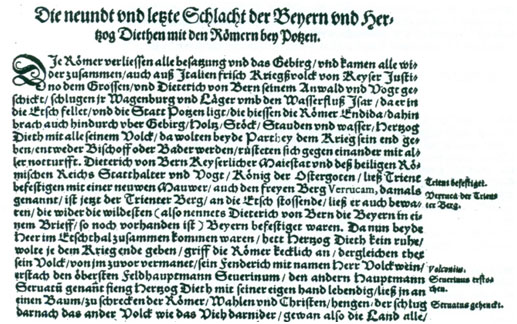

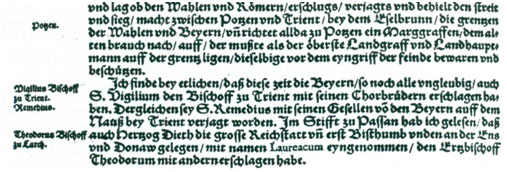

Aventinus berichtet im 3. Buch seiner Chronik von neun siegreichen Schlachten von Theodo II.: die erste erfolgte bei Oeting, „die ander Schlacht bey dem Kloster Roht“, die dritte bei Rosenheim, die vierte auf der Perlacher Heide zwischen München und Wolfratshausen, „die fünffte Schlacht und Scharmützel Hertzog Diethens im Berg bey Mittenwald“. Aventins Bericht über die sechste, siebte, achte und neunte Schlacht wird folgend als Faksimile abgedruckt, weil es Tirol betrifft:

Aventinus berichtete also über diese letzte Schlacht bei Bozen: „Herzog dieth gewan also die Land alle und lag ob den Römern und Walhen, erschluegs, verjagts, behielt den streit und sig. Machet zwischen Potzen und Trient bei dem Eselbrun die gränitzen der Baiern und Walhen und richtet alda zu Potzen ainen marchgrafen der alten Brauch nach auf (…)“.

Baiern wurde unter Theodos Herrschaft zum Erbherzogtum. 537 verstarb er und hinterließ nach Aventinus drei Söhne:

- Theodo III.: dieser erbte den Nordgau, Regensburg und das Land zwischen Isar, Rott und Donau; er starb 565.

- Ott erbte das Land ob der Enns und das Oberland zwischen Inn und Lech; 545 starb er und Theodo III. „nam mit seinem sun herzog Dietbrecht das land ein“; Otts Schwester, Rodelinde, war mit Langobardenkönig Audoin verheiratet, sie erhielt von Kaiser Justinian das „Regnum Noricum“ als Erbe, wodurch Audoin dem Herzog Ott in der Herrschaft folgte. Aus der Ehe Rodelindes mit Audoin stammte Herzog Garibald I.

- Diethwald erbte Bozen, „das Etschland und was an Wälschland hinan stöst und ietzo die Grafschaft Tyrol haist“.

- Dietbrecht (Theodebert I.), beerbte seinen Vater und dessen Brüder, er war der letzte „Theodone“ der Herzogsdynastie und starb 577. Es folgte Herzog

- Tassilo, der Sohn einer Tochter von Herzog Theodo II. mit einem Langobarden aus dem Geschlecht der Agilolfinger. Tassilo ehelichte eine langobardische Königstochter namens Luitpirc, das Symbol dieser Ehe ist der im Kloster Kremsmünster aufbewahrte „Tassilo-Kelch“. Herzog Tassilo starb in Klosterhaft, ihm folgte Garibald.

Räter/Ladiner und Freisassen

Das Territorium des rätischen Urvolkes, der späteren Ladiner, in ihrem Land im Gebirge, wurde Jahrhundertelang von den Römern beherrscht, um die Mitte des 6. Jahrhunderts erfolgte die sehr friedlich ablaufende Ansiedelung der Baiern. Sie waren nicht nur Krieger, sondern, wie sich zeigte, auch aufbauwillige Menschen und schufen, in enger Schicksalsgemeinschaft mit den Ladinern, in eineinhalb Jahrtausenden ein kultiviertes und blühendes Land Tirol.

Die Freisassen oder freie Sassen in Tirol werden die Nachkommen dieser ursprünglich bairischen Bauernkrieger gewesen sein. Otto Stolz schrieb in seiner „Wehrverfassung und Schützenwesen in Tirol von den Anfängen bis 1918“ (Innsbruck 1960), dass diese bäuerlichen Familien, obwohl nicht adelig, die Vorrechte des Adels genossen: sie unterstanden nicht der Gerichtsbarkeit des Landgerichtes, in dessen Sprengel sie mit ihren Gütern ansässig waren, sondern dem Gericht des Landeshauptmannes an der Etsch und sie zahlten die Steuern nicht in der Kurie ihrer Gemeinde, sondern in jener des Adels. Für diese Vorrechte mussten sie, auf Aufruf, dem Land Waffendienste zu Pferd und in Rüstung leisten.

In Nordtirol finden sich solche Freisassen in Nauders (1567), so Sigmund Überreiner (1532), in Musenatsch, Mitterhofen, Peschling (1427), den Sigmund Vischer Freisaß v. Nauders (1587), den Pinggera Freisaß v. Nauders (1659), die Eberle, Freisassen v. Straußeneck (1697). Im Ötztal saß auf den Rofen-Höfen bei Vent der Freisaß Peter v. Rofen (1348)

In Prutz finden sich die Freisassen Payr zum Thurm und Palbyth, von denen Georg v. Payr, gestorben 1633, ältester Sohn des Georg v. Payr und der Eva Weinangl am 3.10.1634, und Friedrich v. Payr am 8.7.1651 ein Freisassen-Diplom erlangten.

In Südtirol finden sich Freisassen in Latsch, in Glurns (Hans Höß, Freisaß im Vintschgau 1622), in Schlanders, am Nonsberg, Sulzberg, in Pergen, z. B. Pankraz Freisaß v. Kuen (1489), in Stefansdorf bei Michaelsburg (Bruneck), bei Kloster Neustift die Freisassen-Höfe zu Holenwege, Mülgart und an dem Anger.

Auf der Malser Haide im oberen Vintschgau saßen im Dorfe Plawenn die Freisassen von und zu Plawenn, z. B. Hans Freisaß Plawenn (7.5.1582)

In Niederolang und Antholz lagen neun sehr zerstreute Bauernhöfe, deren Besitzer den Titel Freisaß führten, nämlich: Heidenburg, Mittermaier, Mooserhof, Gebelhof, Pfurnerhof, Neumeierhof in Michaelsburg, Mitterhofer-Hof in Schöneck und Urtalerhof in Altrasen, in der Gemeinde Afing (Jenesien) lagen vier Freisassen-Höfe der Freisassen v. Goldegg, nämlich: Weiffner, Mayer, Faigl und Schaller. In Innsbruck lebte 1677 Johann Anton Landsaß v. Grustner-Grißdorf aus Eppan, in Meran lebten die Freisassen v. Grießenstein, in Rodenegg die Freisassen v. Winkler (1608). Mit der Änderung der Verwaltung und der Steuerreform Maria Theresias 1774 kam auch die Freisassen-Würde außer Gebrauch.

Dieser historische Ausflug in die Vergangenheit kann naturgemäß nicht die ganze kulturelle, politische und rechtliche Entstehungsgeschichte Tirols abbilden. Er zeigt aber auf, dass wir es hier mit einem Kernland früher deutscher Kultur zu tun haben, vor dessen Hintergrund die Propaganda von der „Italianität“ Südtirols nur noch lächerlich wirkt.

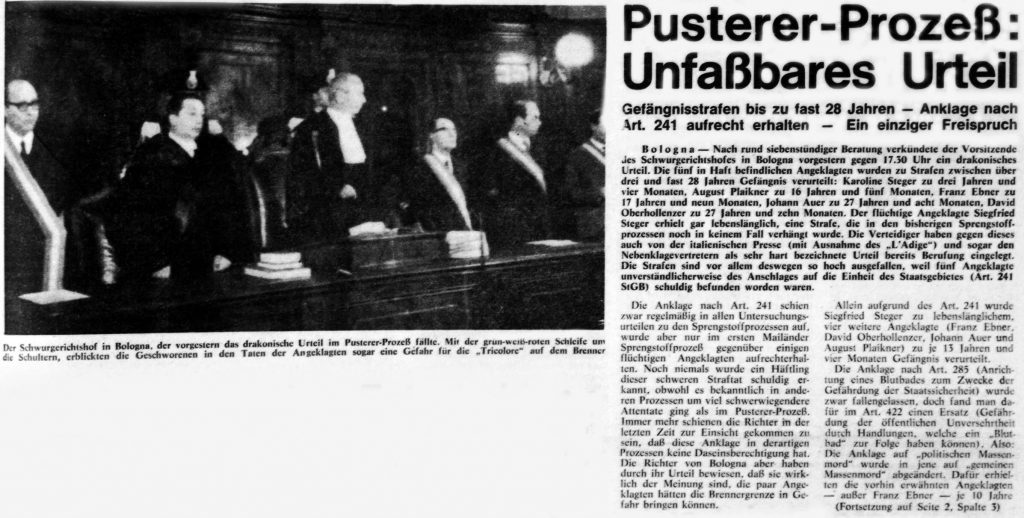

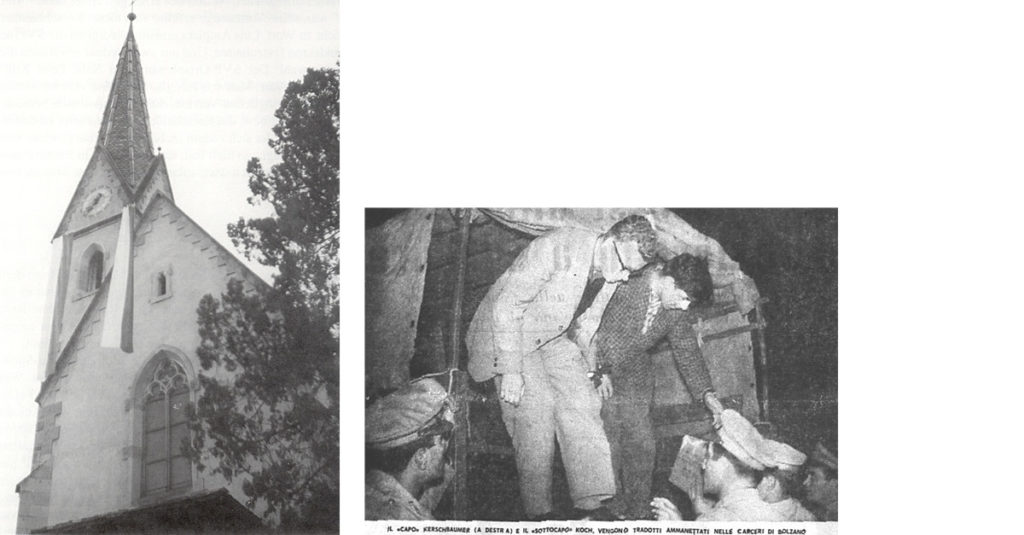

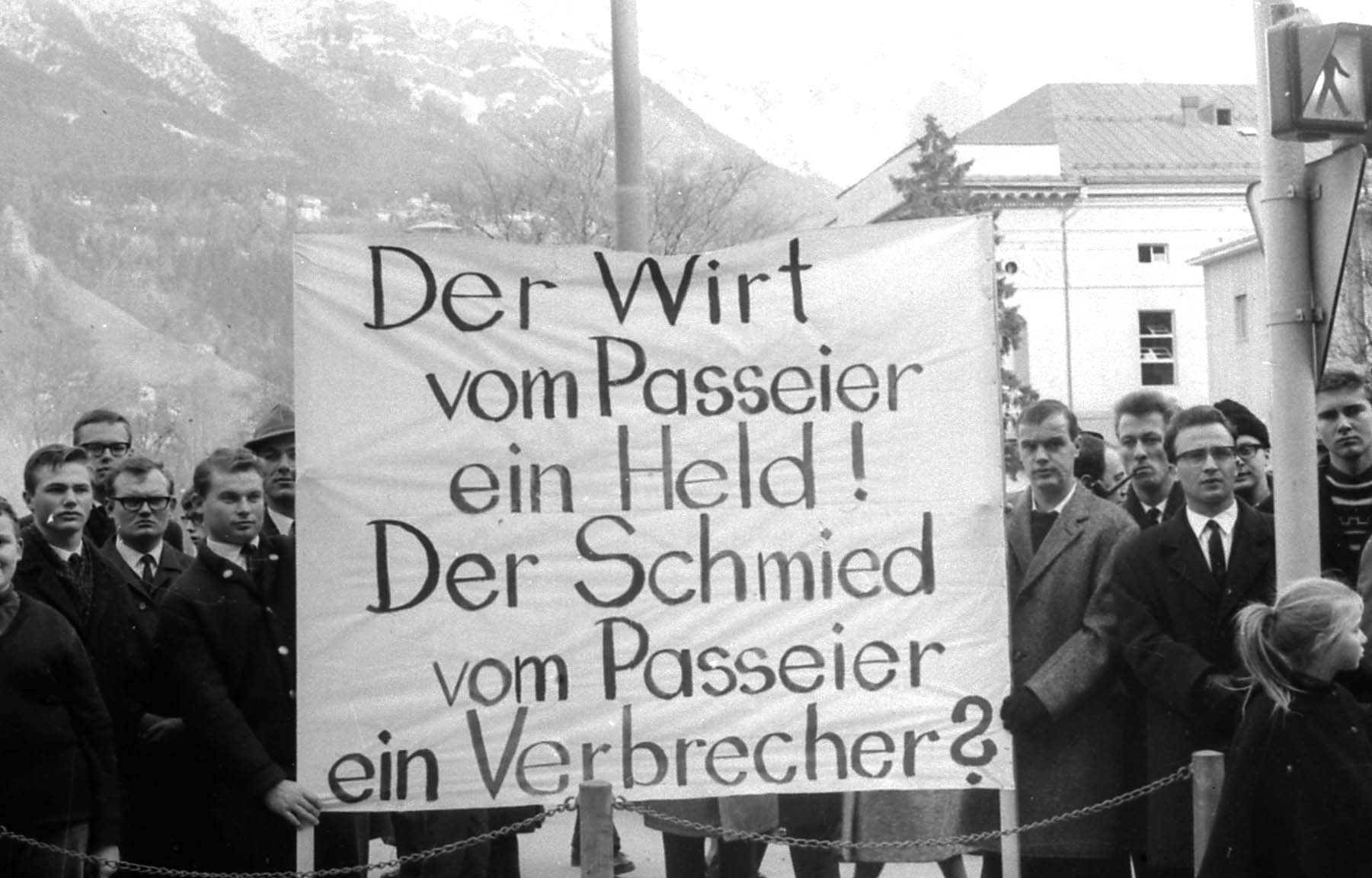

Am Ende der Feier zeigte sich der Schützen-Landeskommandant Elmar Thaler erfreut über die starke Teilnahme und zitierte den Eucharistinerpater Walter Marzari, der 1991 gesagt hatte, dass die Messe nicht allein für Sepp Kerschbaumer gefeiert werde, sondern auch für die

Am Ende der Feier zeigte sich der Schützen-Landeskommandant Elmar Thaler erfreut über die starke Teilnahme und zitierte den Eucharistinerpater Walter Marzari, der 1991 gesagt hatte, dass die Messe nicht allein für Sepp Kerschbaumer gefeiert werde, sondern auch für die

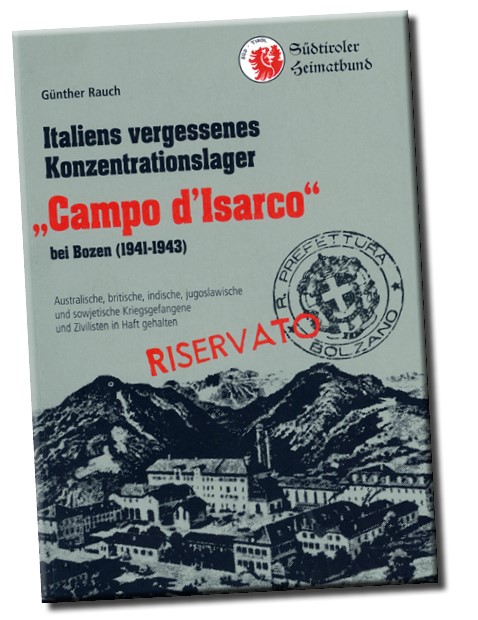

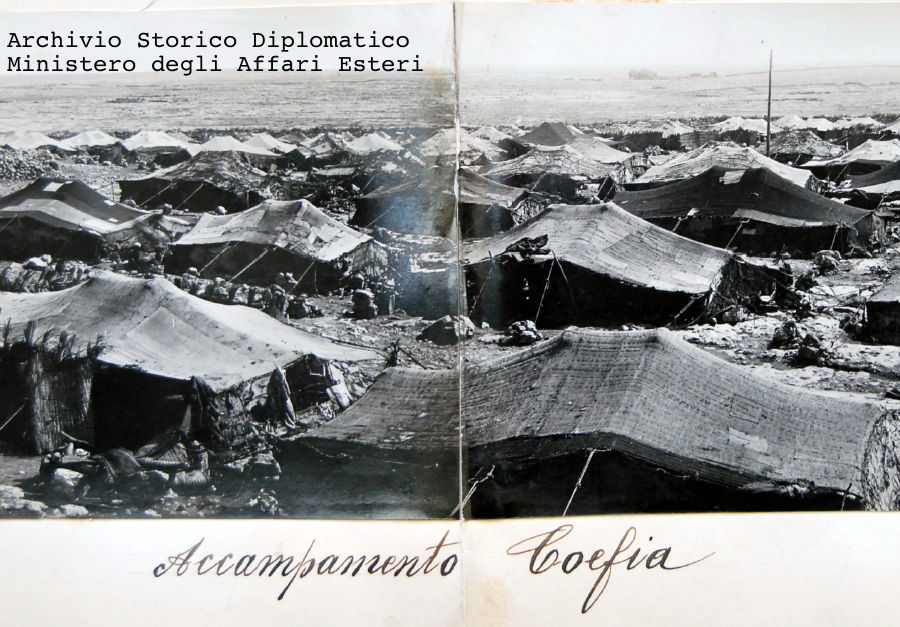

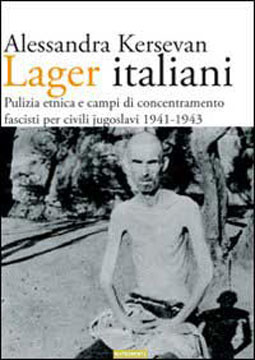

Das Umschlagbild der historischen Dokumentation zeigt das 12 Hektar große Gelände der ehemaligen Brauerei Blumau, deren Gebäude zu einem Konzentrationslager umgestaltet worden waren.

Das Umschlagbild der historischen Dokumentation zeigt das 12 Hektar große Gelände der ehemaligen Brauerei Blumau, deren Gebäude zu einem Konzentrationslager umgestaltet worden waren.

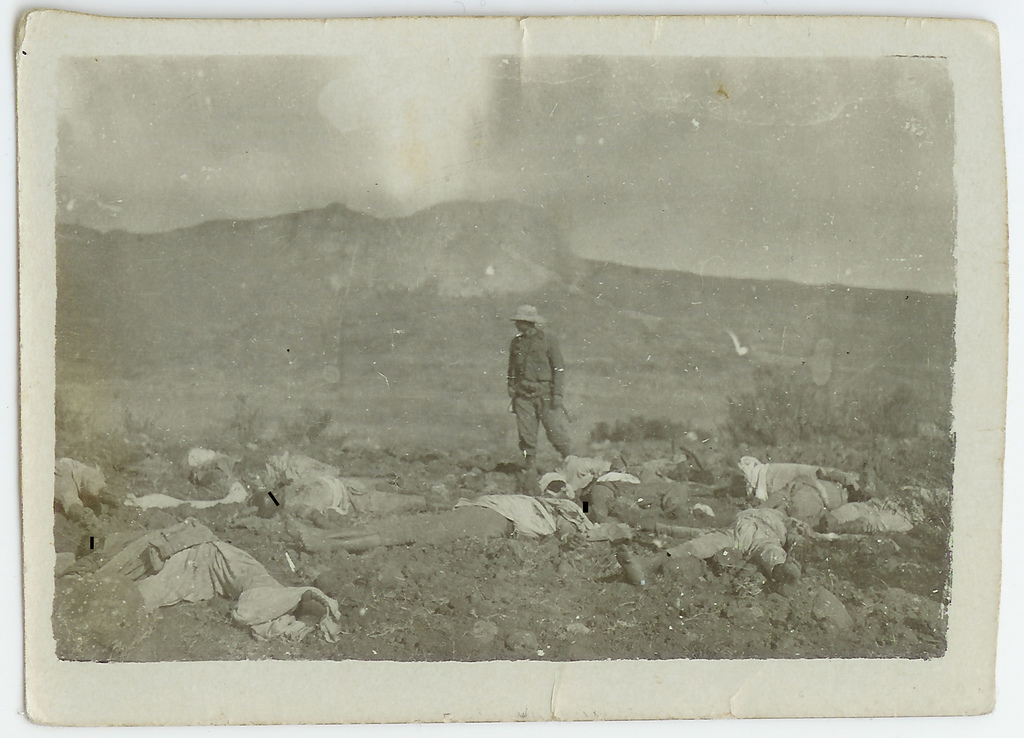

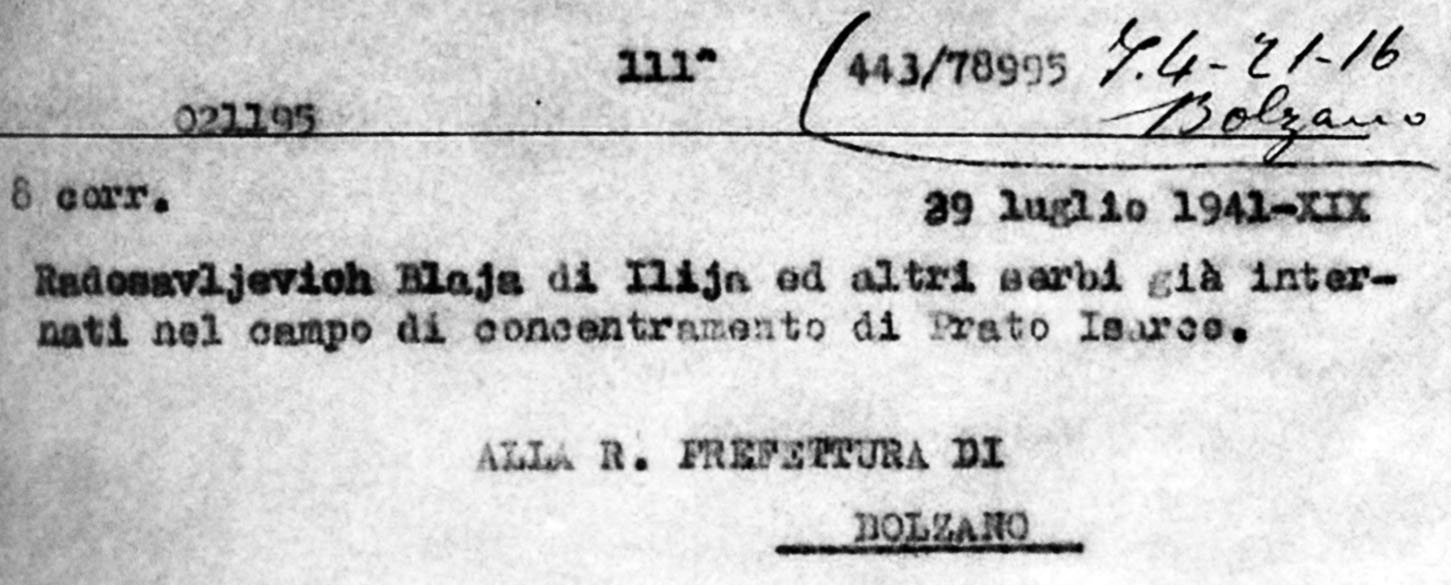

In den während des Zweiten Weltkriegs besetzten Gebieten Sloweniens und Griechenlands wurden ebenfalls Lager errichtet, in denen man tausende von Menschen an Hunger sterben ließ.

In den während des Zweiten Weltkriegs besetzten Gebieten Sloweniens und Griechenlands wurden ebenfalls Lager errichtet, in denen man tausende von Menschen an Hunger sterben ließ.