Des Sandwirts letzte Heimkehr

Die Zitadelle in Mantua war der Endpunkt im Lebensweg des Passeier Sandwirts Andreas Hofer: er wurde dort am Montag, 20.2.1810 erschossen und im Friedhof von St. Michael begraben. Die Vorgänge nach der Exhumierung seiner Gebeine und deren Überführung nach Innsbruck, sind bekannt, doch heute weitgehend vergessen – zu Unrecht! Erstaunen löst heute noch die Behandlung jener fünf patriotischen österreichischen Kaiserjägeroffiziere durch den „Wiener Hof“ aus, die aus uneigennützigen, edlen Motiven Hofers Gebeine in die Heimat zurückbringen wollten. Der Kaiser selbst besuchte bereits 1816 das Grab des Sandwirts.

Von Georg Dattenböck

Das Schicksal für Andreas Hofer und Tirol hat einen Namen: Napoleon! Bereits General, wurde Napoleon am 9.11.1799 erster Konsul der Französischen Republik. In Gegenwart von Papst Pius VII. krönte er sich selbst am 2.12.1804 in der Kathedrale Notre Dame de Paris zum Kaiser der Franzosen und errichtete ein brutales Regime, welches in den unterworfenen Völkern Europas verhasst war. Sein Größenwahn forderte „etwa 4,7 Millionen Kriegstote und mehr als eine Million zivile Opfer“ (Bernhard Mertelseder/Brigitte Mazohl/Johannes Weber: „1809 – und danach? Über die Allgegenwart der Vergangenheit in Tirol“; S. 9, Bozen 2009). Jedoch noch heute wird der mit diesem Blut von Unschuldigen befleckte Mann von vielen unkritisch und tief verehrt.

Einige Verzweifelte wollten den Tyrannen persönlich beseitigen: Am 2.5.1809, als Napoleon in das Kloster Lambach (Oberösterreich) mit seinem Gefolge in bester Stimmung einreiten wollte, verhinderte der Priester Koloman Fellner in letzter Sekunde ein Attentat durch den Scharfschützen und Büchsenmacher Scherhauf, der vom Torturm des Stiftes aus Napoleon erschießen wollte. (Friedrich Ilk: „Stift und Markt Lambach während der französischen Einfälle 1800-1809; in: „Euro-Journal“, S. 31ff, Puchenau 1996).

Während einer Siegesparade der Franzosen in Schönbrunn versuchte am 12.10.1809 der junge Friedrich Gottlieb Staps aus Naumburg/Saale den Korsen mit einem Messer zu töten. Sein Plan mißlang, Staps wurde festgenommen und, nach einem persönlichen Verhör durch Napoleon, in Wien erschossen. Er starb angeblich mit dem Ruf: „Es lebe die Freiheit! Es lebe Deutschland! Tod seinem Tyrannen!“ (Wikipedia > Friedrich Gottlieb Staps).

Johann Philipp Palm war Buchhändler in Nürnberg. Er veröffentlichte eine gegen Napoleon gerichtete 144-seitige Schrift „Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung“ und wurde dafür durch ein französisches Militärgericht zum Tode verurteilt. Palm verschwieg bis zu seinem Ende den wahren Verfasser der Schrift. Bei seiner Erschießung am 26.8.1806 in Braunau/Inn wurde er zweimal durch Schüsse nur verwundet, erst im dritten Versuch wurde er durch einen „Gnadenschuss“ getötet. Sein Tod löste in Deutschland große Erschütterung aus.

Die nötigen Geldmittel zum Führen seiner Kriege beschaffte sich Napoleon u.a. im Frühjahr 1798 durch den Überfall auf die Schweizer Eidgenossenschaft mit deren Unterwerfung und Ausplünderung. In all seinen folgenden Angriffskriegen in Europa ging er mit gleicher Brutalität gegen die jeweiligen Länder und Völker vor – siehe dazu z.B. das erste Auftreten der raubenden und mordenden Scharen Napoleons bei deren Angriff auf Welschtirol 1796 (Meinrad Pizzini: „Andreas Hofer“, S. 43ff, Wien 1984).

Nach seinem „Blitzkrieg“ gegen Frankreich stand am Sonntag, 23. Juni 1940, ein geistesverwandter Diktator an Napoleons Sarkophag in Paris und erwies ihm die Ehre. Sowohl Napoleon, als auch Hitler, scheiterten in ihrer grenzenlosen Hybris vor bzw. in Moskau. Beiden war auch gemeinsam, daß sie das Land Tirol vernichten wollten: Napoleon durch mehrere brutale Angriffskriege und die erstmals erfolgte territoriale Zerstückelung, Hitler durch den mit Mussolini abgeschlossenen Vertrag über die Aussiedelung der Südtiroler und mit der Anerkennung der Teilung Tirols. Beide Verbrechen scheiterten und jeweils unter schwersten Opfern der Tiroler.

Der Hass Napoleons auf die Tiroler wegen deren zähen Widerstandes war groß: nach der Niederlage des österreichischen Heeres bei Wagram wurde am 12.7.1809 ein Waffenstillstand vereinbart, wo im Punkt vier bestimmt wurde, Tirol von österr. Truppen zu räumen. Karl Paulin schrieb dazu („Das Leben Andreas Hofers“ S. 70ff, 2. Aufl., Innsbruck 1952):

„In der Härte dieses Vertragspunktes spiegelte sich der Haß Napoleons gegen Tirol (…). Wie tief den Stolz des sieggewohnten Schlachtenlenkers das zweimalige erfolgreiche Aufbäumen des kleinen Bergvolkes gegen die Große Armee und ihre Verbündeten getroffen hatte, bewies sein von brutalem Vernichtungswillen diktierter Befehl an den Ende Juli wieder in Tirol einrückenden Marschall Lefebvre: ‚Meine Absicht ist, daß Sie (…) in den tirolischen Bezirken 150 Geiseln fordern und wenigstens sechs große Dörfer sowie Häuser der Führer plündern und niederbrennen lassen und daß Sie erklären, das Land würde in Blut und Eisen aufgehen, wenn nicht alle Gewehre, wenigstens 18.000, abgeliefert würden. Sie haben die Macht in Händen, seien Sie schrecklich und handeln Sie so, daß man einen Teil der Truppen aus dem Land ziehen kann, ohne fürchten zu müssen, daß die Tiroler wieder anfangen‘ (…) Nach diesem Blutbefehl muß man es geradezu als ein Glück betrachten, daß die ausführenden Persönlichkeiten menschlicher dachten und handelten als ihr Gebieter (…)“.

Der berühmte spanische Maler Francisco de Goya malte 1814 aus seiner Erinnerung das Bild „Erschießung der Aufständischen“. Es wurde zu einem Symbolbild für Napoleons Terrorherrschaft. Man sieht bereits Erschossene in ihrem Blut liegen, der Mann im weißen Hemd streckt verzweifelt und flehentlich die Arme aus, er wird in der nächsten Sekunde ebenfalls tot sein.

Kurzdarstellung von Hofers Lebensweg im Rahmen der Geschichte

Napoleon schien unbesiegbar zu sein: immer wieder schlugen seine mit hervorragender Taktik, überlegener Militärstrategie und großem Elan geführten Armeen die Österreicher ab 1792 in den sogenannten „Koalitionskriegen“.

Die ebenfalls unterworfenen deutschen Fürsten wurden willige Vasallen, deren Territorien umfassten den größten Teil der heutigen BRD. Sie stellten Napoleon auch die unfreiwilligen Massen an deutschen Soldaten zur Verfügung. Besonders schicksalshaft für Tirol war die Herrschaft Napoleons über die unterworfenen Bayern.

1796 rückte Napoleon von Italien aus gegen Tirol vor. Andreas Hofer „stand als Korporal in einer Meraner Kompanie“ im Mai 1796 am Tonalepaß, um den Angriff abzuwehren (Andreas Oberhofer: „Der ‚Andere‘ Hofer. Der Mensch hinter dem Mythos“; S. 253, Innsbruck 2009).

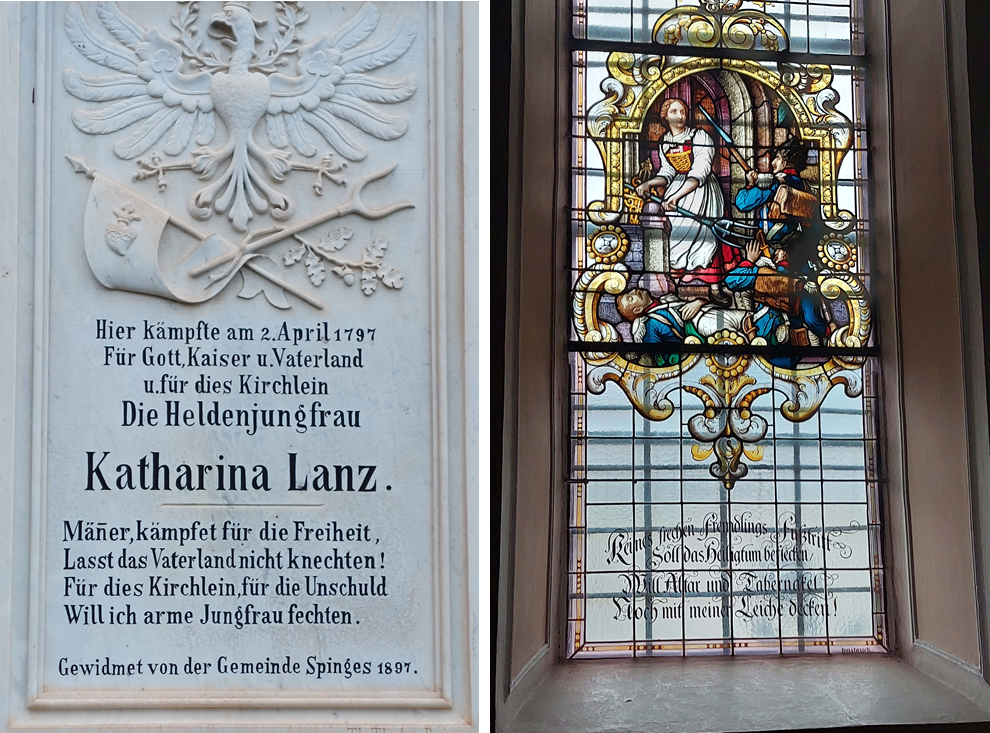

1797 führte Hofer als Hauptmann 129 Passeirer Schützen in General Laudons Lager bei Meran, die Franzosen wurden zur Räumung Bozens gezwungen, setzten jedoch ihren Angriff auf Österreich mit dem Vormarsch bis in die Steiermark fort. Der folgende „Frieden von Campoformio“ beendete für kurze Zeit den Krieg.

Im „2. Koalitionskrieg“ (1799-1802) stürmten Napoleons Truppen bis nach Niederösterreich: der Fluß Erlauf wurde Demarkationslinie, der „Friede von Lunéville“ beendete diesen Kampf.

Im „3. Koalitionskrieg“ (1805) kapitulierten Österreichs Armeen bei Ulm, Napoleon zog weiter nach Wien und besetzte die Hauptstadt.

Erneut siegte Napoleon am 2.12.1805 in der „Dreikaiserschlacht“ bei Austerlitz in Böhmen. Mit dem für Österreich folgenden katastrophalen „Frieden von Preßburg“, wo drei Millionen Staatsbürger, sowie Venetien an Italien, Tirol und Vorarlberg an Bayern verloren gingen, wurde dieser Krieg beendet. Kaiser Franz I. schrieb, durchwegs glaubwürdig, an Tirols Landesgouverneur Graf v. Brandis (Paulin, w.o., S. 22):

„Gebieterische Umstände machten es mir zur Notwendigkeit, der Beherrschung des Landes Tirol zu entsagen. Wie schwer dieses Opfer meinem Herzen gefallen ist, wissen die biederen Tiroler ohnehin. Ich verliere keine Worte darüber, sie würden die Wunden nur aufreißen, welche die durch eine Reihe unglücklicher Ereignisse mir abgenötigte Trennung so wertgeschätzten Untertanen mir und ihnen schlug.“

Als Napoleon versuchte, Spanien und Portugal seiner Herrschaft zu unterwerfen, brachen in Katalonien, Navarra, dem Baskenland und in Kastilien Volksaufstände und ein Guerillakrieg aus, dem er militärisch vorerst kaum gewachsen war. Man sah diese Entwicklung in Österreich mit Rachegefühlen und mit großer Hoffnung und begann, wieder zu rüsten.

Auf starkes Betreiben von Erzherzog Johann wurde eine Landwehr aufgestellt. Erzherzog Karl wollte, nach französischem Vorbild, eine neue Armeeorganisation schaffen. Seine Generäle vermochten nicht, innerhalb kurzer Zeit umzudenken, ihren Kadavergehorsam abzulegen und selbständig zu handeln. Auch durch das Fehlen von Übungen war das Ergebnis, noch zusätzlich gelähmt durch Kompetenzstreitigkeiten, daß die österr. Armee, anstatt beweglicher zu werden, in eine Starrheit glitt, die ein Disponieren kaum ermöglichte (Militärhistoriker Prof. Rudolf W. Litschel: „Der Feldzug in Süddeutschland im April 1809“ in: „DSJ“1979, S. 374ff).

Der Kriegspartei am „Wiener Hof“ gehörte u.a. Graf Klemens Wenzel Lothar v. Metternich an, der als österr. Gesandter in Paris auch beim Kaiser in Wien immer einflussreicher wurde. Den Krieg gegen Napoleon finanzierten für Österreich die Bankiers Nathan Adam v. Arnstein, Bernhard Eskeles d. Jüngere, Moritz Fries, Johann Jakob Geymüller und das Bankhaus Rothschild, u.a. mit Lieferungen von Weizen, Pferden und Ausrüstungen.

Als der Krieg 1809 ausbrach, kam Metternich als 36-jähriger von Paris nach Wien zurück und löste den leitenden Minister Johann v. Stadion ab. Nur aus taktischen Motiven spielte Metternich mit den durch Napoleons Aggressionen ausgelösten nationalen Gedanken und Gefühlen in den europäischen Völkern. Nicht die kaiserliche Familie selbst, sondern Metternich und sein Gefolge am „Wiener Hof“ waren die Meister der Doppelzüngigkeit gegenüber den Tirolern mit sehr fatalen Folgen, vor allem für den Sandwirt. Die naiv-kindliche, absolute Treue Hofers zum Kaiserhaus schildert Paulin (w.o., s. 18):

„Wenn in seiner Gegenwart ein Wort über Kaiser Franz oder dessen Bruder, den hochverehrten Erzherzog Johann fiel, konnte Hofer bis zu Tränen gerührt werden. Aus dieser unbedingten Treue erwuchs auch das unerschütterliche Vertrauen des Sandwirts auf den Kaiser und sein Wort, das, als es getäuscht wurde, das Verhängnis des Landes und seines Oberkommandanten mit verursachte“.

Was der treue Hofer nicht wissen konnte und später auch nie wissen wollte war, daß der Kaiser als unpolitischer Mann fest von Metternich abhängig war, ihm das politische Agieren überließ. Der Kaiser war von Natur aus an der Pflanzenzucht und Planzenkunde und nicht an der Politik interessiert. Auch von Militär, Strategie und Taktik verstand er wenig, dies überließ er seinen Brüdern Johann und Karl. Der Kaiser war jedoch vom „Gottesgnadentum“ seiner alten Familie zutiefst überzeugt und wie Metternich lehnte er den Gedanken an Volksrechte entschieden ab. Nicht geheuchelt war jedoch seine tiefe Zuneigung zu den Tirolern, die sich in seinen Briefen niederschlug, wie z.B. der Brief v. 18.4.1809:

„Unter den Opfern, welche die widrigen Ereignisse im Jahre 1805 Mir abgenötiget haben, war, wie Ich es auch laut verkündiget habe, jenes, Mich von euch zu trennen, Meinem Herzen das empfindlichste; denn stets habe Ich an Euch gute, biedere, Meinem Hause innigst ergebene Kinder, sowie Ihr an Mir einen euch liebenden und Euch Wohl wünschenden Vater erkannt. (…) Ich zähle auf Euch, Ihr könnt auf mich zählen, und mit göttlichem Beistande soll Österreich und Tirol immer so vereinigt bleiben, wie es eine lange Reihe von Jahren hindurch vereiniget war“.

Der Vertraute Erzherzogs Johann, der junge Josef Freiherr v. Hormayr, ein gebürtiger Tiroler, organisierte von Wien aus den Tiroler Aufstand. Erzherzog Johann unterschrieb in Villach in Kärnten, wo er 1809 mit der Armee vor dem Einfall nach Tirol stand, ein von Hormayr verfertigtes Dokument, in dem er Tirol wieder zum österreichischen Territorium erklärte und jeden bewaffneten Tiroler als einen Angehörigen des österr. Aufgebotes und nicht als Rebell bezeichnete. Das hatte seine tiefere Ursache in der uralten Wehrverfassung Tirols:

„Die Eigenart der Tiroler Wehrverfassung bestand bekanntlich darin, daß, während anderswo die altgermanische Landwehrpflicht nach dem Ende des 17. Jahrhunderts kaum mehr in Erscheinung trat, sie sich in Tirol ebenso wie in Vorarlberg bis ins 19. Jahrhundert hinein erhalten hat. Wenn dem Lande Tirol Feindesgefahr drohte, dann waren alle wehrfähigen männlichen Einwohner zum ‚Auszug‘ verpflichtet. Damit hing zusammen ihr Recht, Waffen zu tragen, in deren Gebrauch sie sich in Friedenszeiten auf den Schießständen übten. Dieses Aufgebot der Landstände, die Landmiliz, wie sie seit 1632 genannt wurde, durfte aber nicht außerhalb des Landes verwendet werden“ (Oswald v. Gschließer: „Zur Geschichte des stehenden Heeres in Tirol bis zur bayrischen Besetzung (1805)“; S. 1, Innsbruck).

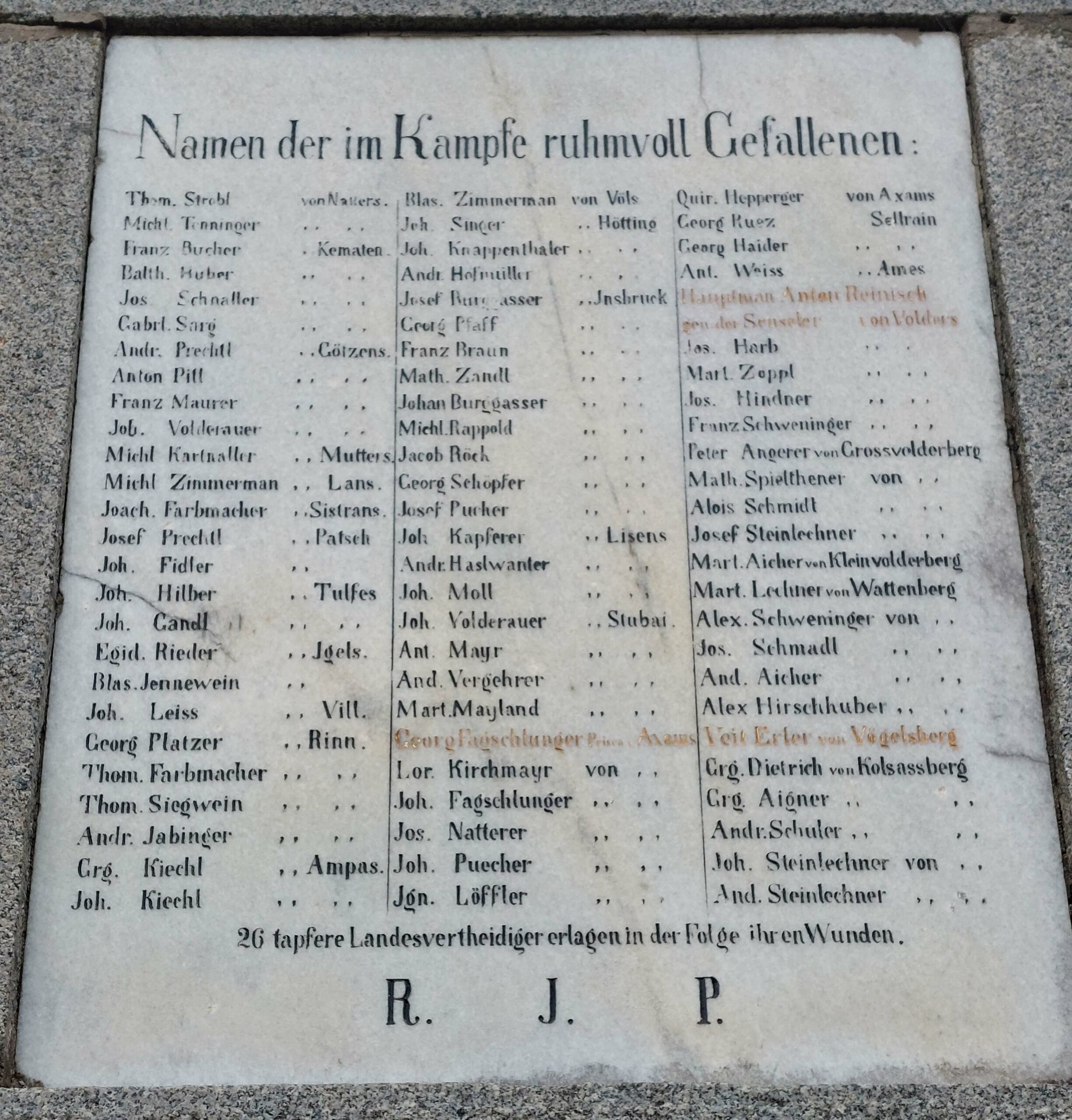

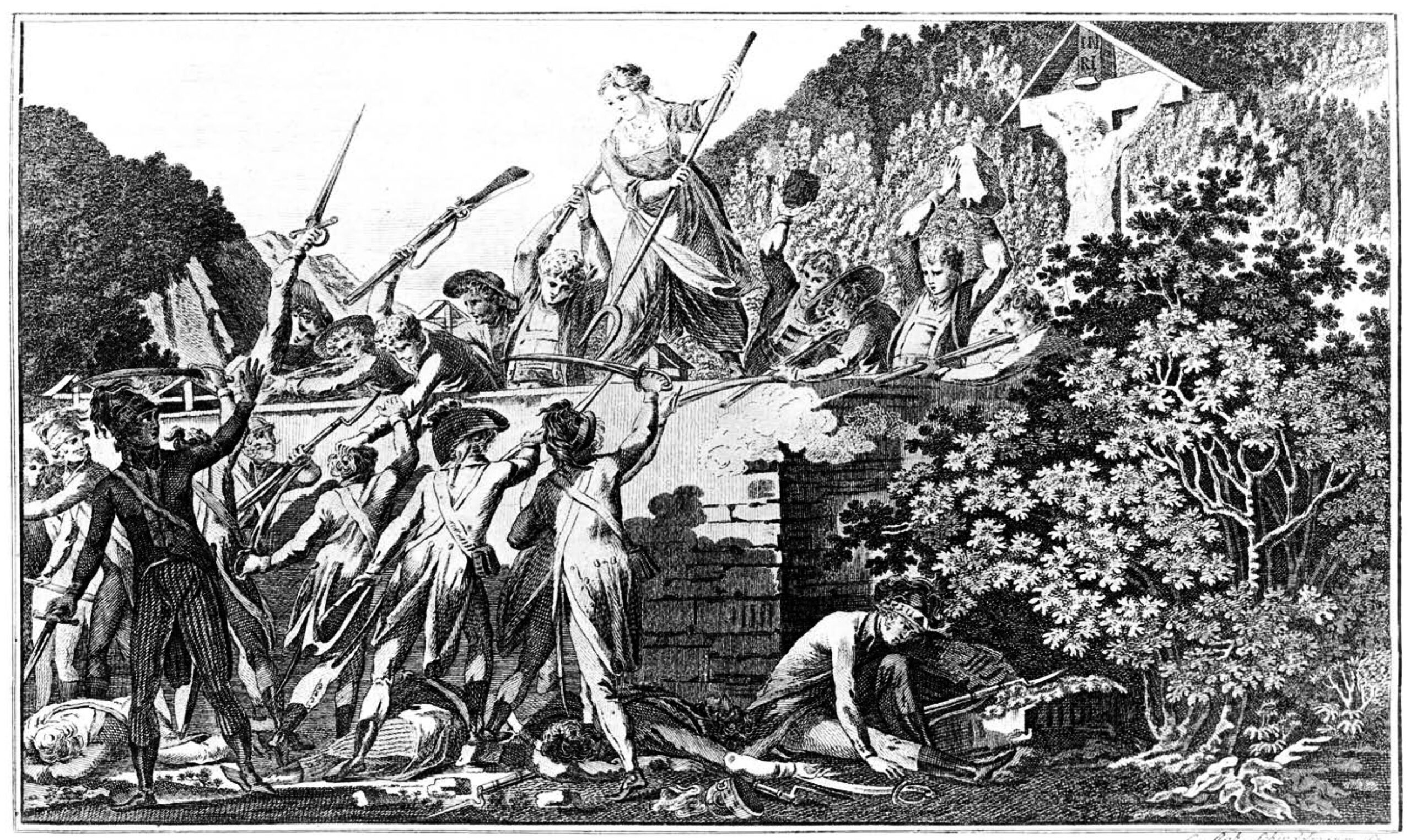

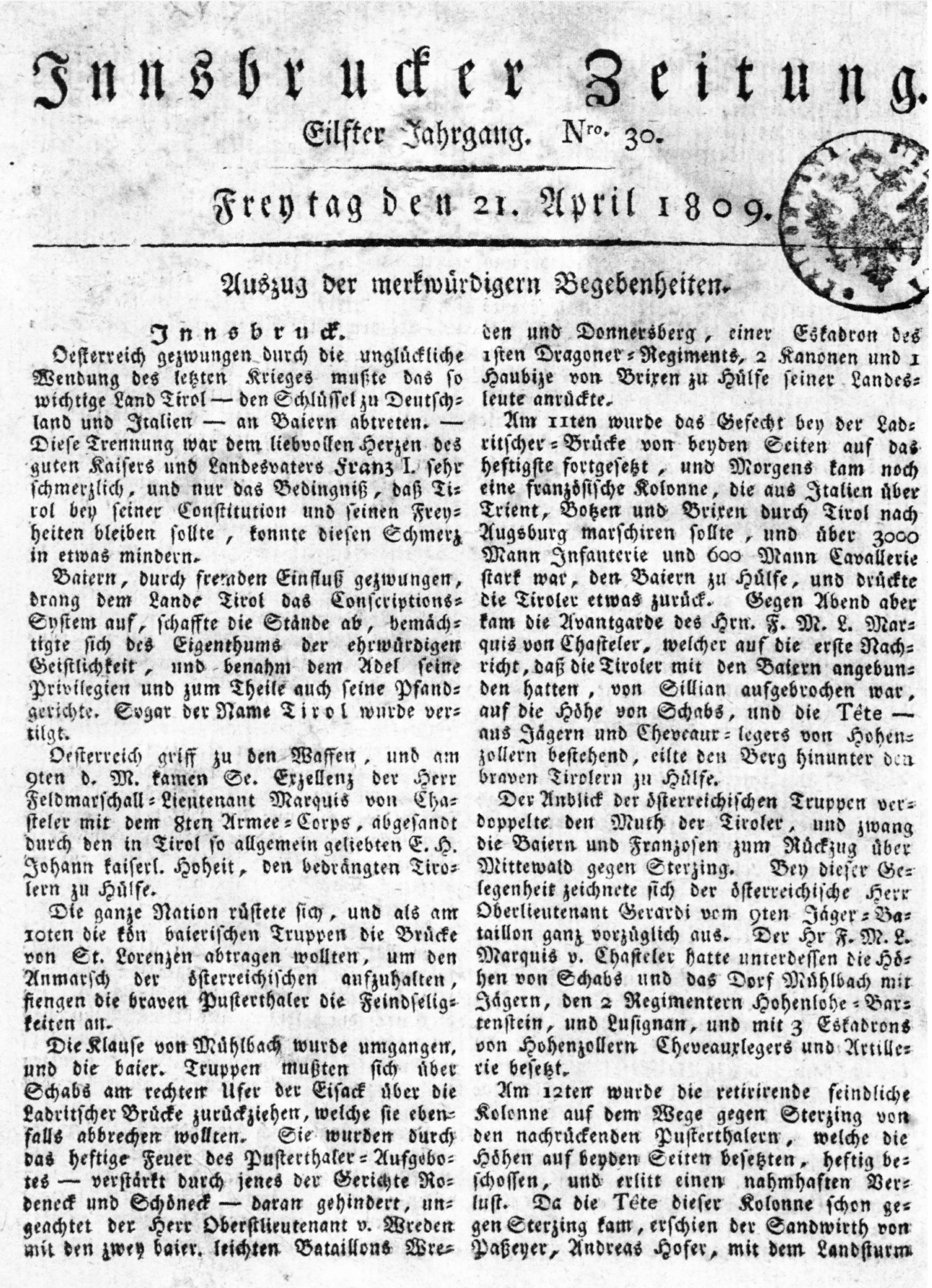

In ganz Tirol erhoben sich 1809 die Schützen und verjagten die bayerischen Beamten und Militäreinheiten unter schweren Kämpfen und mit wechselndem Erfolg, wieder tat sich Andreas Hofer mit der Eroberung von Sterzing hervor. Napoleon holte zum Gegenschlag aus: er schickte Marschall Lefebvre mit zehntausend Mann nach Tirol. Es folgte am 25.5.1809 die zweite Berg-Isel-Schlacht, die Franzosen mussten Tirol wieder räumen. Ein mit schweren Opfern errungener Sieg der Tiroler Freiwilligenarmee!

Napoleon selbst stieß mit großer Heeresmacht nach Wien vor, wurde jedoch am 21./22.Mai 1809 bei Aspern, nördlich von Wien, von Erzherzog Karl besiegt. Der Kaiser schrieb begeistert nach diesem Sieg u.a. an die Tiroler:

„Im Vertrauen auf Gott und Meine gerechte Sache, erkläre ich hiermit Meiner treuen Grafschaft Tyrol, mit Einschluß des Vorarlbergs, daß sie nie mehr von dem Körper des Österreichischen Kaiserstaates getrennt werden und daß Ich keinen anderen Frieden unterzeichnen werde als den, der dieses Land an Meine Monarchie unauslöslich knüpft (…)“

Dieses, mit Metternich nicht abgesprochene, briefliche und feierliche Versprechen des Kaisers, das er aufrichtig meinte, hatte psychologisch bei Hofer und seinen Tirolern weitreichende Folgen: Zweifel waren zukünftig ausgeräumt, denn ein Kaiser lügt nicht!

Doch Metternich dachte und handelte eiskalt: nach der von Erzherzog Karl wieder verlorenen Schlacht am 5./6. Juli 1809 bei Deutsch-Wagram (im Marchfeld bei Wien) und noch vor dem mit Napoleon vereinbarten „Frieden v. Schönbrunn“ (14.10.1809), schrieb er:

„Welches immer die Bedingungen des Friedens sein werden, das Resultat wird immer darauf hinauslaufen, daß wir unsere Sicherheit nur in unserer Anschmiegung an das triumphierende französische System suchen können. Wir müssen also vom Tage des Friedens an unser System auf ausschließliches Lavieren, auf Ausweichen, auf Schmeicheln beschränken“.

Mit dieser Strategie Metternichs wurden Andreas Hofer mit seinen ahnungslosen Tirolern an die Wand gedrückt. Hofer konnte sich dieses Verhalten des „Wiener Hofes“ nie erklären und er akzeptierte auch nie die Wahrheit, daß das Land Tirol wieder aufgegeben wurde.

Noch im August 1809 fielen 20.000 Soldaten unter Lefebvre nach Tirol ein und besetzten wiederum Tirol. Nur noch in Südtirol kämpfte der Sandwirt tapfer weiter. Napoleon sandte Marschall Lefebvre mit starken Einheiten zu Hofers Vernichtung über den Reschen- und Brennerpaß, wo sie sich mit Truppen aus Italien und dem Pustertal vereinigen wollten.

An der Lienzer und Ehrenberger Klause, in der Schlucht des Eisacktales, an der Pontlatzer Brücke und in der dritten Schlacht am Berg Isel (12./13.8.1809) wurden die Truppen Napoleons nochmals geschlagen. Es war der letzte große Sieg der Tiroler Volksarmee über ein reguläres, sehr gut gedrilltes und viel besser bewaffnetes Militär.

Bereits am Tag des Friedensschlusses in Schönbrunn, am 14.10.1809, wurde von dem mit Hass erfüllten Napoleon der Befehl erteilt, die Tiroler endgültig zu unterwerfen – s. oben sein Brief an Lefebvre. Vorwiegend bayerische Söldnertruppen marschierten für Napoleon wieder nach Tirol: am 24.10.1809 standen sie bereits vor Innsbruck und am 1.11.1809 fand die vierte und letzte Berg-Isel-Schlacht, nur zwei Stunden lang, gegen das letzte Tiroler Aufgebot statt, dann waren Kampf und Freiheit verloren.

„Der Kaiser richtete mehrere Handschreiben an seinen Bruder, den Generalissimus, worin er die tiefe Enttäuschung des Monarchen, der sich seiner moralischen Verpflichtung gegen Tirol sehr wohl bewußt war, deutlichen Ausdruck fand. So schriebt der Kaiser in seibnem Brief v. 19. Juli betreffend Tirol an Karl: ‚Das Schmerzlichste dabei ist die Kompromittierung meiner Ehre, da ich die wackeren Tiroler und Vorarlberger, die alles aufgeopfert haben, fast im nämlichen Augenblick ihrem Schicksal hingebe, als ich ihnen kaum die Zusicherung meiner kräftigsten Unterstützung gab.“

Auch der größte Teil des österreichischen Hochadels empfand die Preisgabe von Tirol „schmachvoll und erniedrigend für Österreichs Ehre. (…) Damit begann gegen Tirol eine in solchen Zeiten doppelt gefährliche Zauderpolitik, ein verstecktes Spiel von Andeutungen, Ableugnungen und Verschleierungen, durch das man das Land lange Zeit über den vollen Umfang der Tatsaschen im ungewissen ließ. (…) Hofer konnte es nicht glauben, daß Tirol von Österreich verlassen sei; wohl unter dem Einfluß des fanatischen Kolb erließ der Sandwirt am 22. Juli einen leidenschaftlichen Aufruf, worin er die Nachricht vom Waffenstillstand als feindliche List erklärte… (Paulin, w.o., S. 72ff)

„Da kommen sie schon angefahren im Sturmschritt, die alten Racker und Lotter mit den krummen Rücken, Knien und Ellebögen, mit den weißen Haarstränen und den Stoppelbärten, auf den Achseln die Spieße und Sensen und Morgensterne und Stallgabeln und Hacken, gezähnte Messer auch und rostige Lanzen und Flinten. Alle in mausgrauen, abgenützten Lederhosen, alten Joppen und breiten Filzhüten. Voran marschiert der stolze Bauer, das Brennscheit umgekehrt auf der Schulter tragend und unterwegs die Weisung schnaufend – wohin und wie anpacken, zu seiner rechten trabt der Zimmermann mit einem eisenzähnigen, stahlbespitzten Schlagprügel, der vor Zeiten schon auf die Türkenschädel niedergesaust sein soll. Ihm daneben der Richter von Villanders, dem das Recht in diesen Tagen zum Messer geworden ist. Links vom Bauer der weißbärtige Feldkaplan Gruber, in seinem mächtigen Joppensack nicht die geringste der Waffen, schleppend einen wuchtigen Brotlaib und einen Rosenkranz. Und hinter alle anderen, Wäldler und Bergler, Hirten und Holzerer, Handwerker, Knechte und Bauern, Zündler und Bergknappen. Sogar der alte Vogelhändler aus Kollman und ein Herrgöttler aus Barbian reihen sich in den Villanderer Sturmhaufen ein; jetzt brauchen die Leute keine Kanarienvögel, jetzt pfeifen die Kugeln, und keine Christusle, jetzt bluten die Tiroler. Zuschlagen heist`s jetzt. Im finsteren Ernst schreiten sie fürbaß, ihren Söhnen und Enkeln nach, die zweimal schon das Tiroler Land befreit haben, das dritte Mal aber der Übermacht und List der Feinde zu unterliegen drohen.“ (Text von der Internetseite der Schützenkompanie ‚Anton v. Gasteiger‘, Villanders).

Unter Napoleon wurde das Land Tirol erstmals geteilt und auch der Begriff „Alto Adige“ erstmals verwendet, Ettore Tolomei und die italienischen Faschisten griffen darauf zurück.

Napoleon ließ sich am 26. Mai 1805 im Mailänder Dom mit der Eisernen Krone der Langobarden (!!!) zum König von Italien krönen, seine Hybris kannte keine Grenzen mehr.

Über 200.000 Italiener wurden in seine Armeen gepresst, 80.000 mussten ihm nach Russland folgen, die meisten starben dort.

Andreas Hofer wird von Kaiser Franz geehrt

Die Ehrungen Hofers waren von Seite des Kaisers und seiner Brüder Johann und Karl ehrlich und ohne Hintergedanken gemeint. Metternichs „große Politik“ hingegen verfolgte andere Ziele und war durch diese offiziellen kaiserlichen Ehren für Hofer nicht gefährdet und: Hofer und das Tiroler Volk waren zunächst ruhiggestellt.

„Einen Höhepunkt während der ‚Interimsregierung‘ von Andreas Hofer in der Innsbrucker Hofburg bildete wohl die Botschaft Kaiser Franz‘, die am 29. September 1809 eintraf: Neben der Zusicherung, die Tiroler zu unterstützen, schickte der Kaiser auch 3.000 Golddukaten und eine große goldene Medaille mit seinem Brustbild an einer Kette als Ehrengeschenk für Hofer und erhob ihn in den Adelsstand. Daraufhin wurde der Namenstag des Kaisers (4. Oktober) zum ‚Nationalfeiertag‘ erklärt und ein großes Fest gefeiert: Nachdem alle Honoratioren mit Andreas Hofer an der Spitze in die Hofkirche eingezogen waren, fand eine Messe statt. Am Schluß trat Hofer vor den Hochaltar und Abt Markus von Wilten legte ihm die geweihte Ehrenkette um (Pizzinini, 160f) (Text und Bilder: „Sammelllust, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum“, Claudia Sporer-Heis)

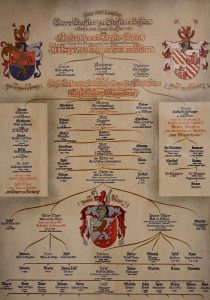

Die Beschreibung des an Andreas Edler v. Hofer verliehenen Wappens lautet:

„Wappen viergeteilt; 1: in Gold ein roter Adler einwärts; 2: in Rot ein unten golden gebundener grüner Kranz; 3: in Rot auf grünem Boden ein schroffer Felsen, davor ein Tiroler Schütze mit schwarzem Hut, schwarzen Hosen und Schuhen, braunem Rock, rotem Hosenträger und weißen Strümpfen, seine Büchse links auf den Boden stützend; 4: in Gold auf grünem Boden ein natürlicher, runder Zinnenturm mit geschlossenem Tor und zwei Fensteröffnungen nebeneinander und beiderseits anschließend Zinnenmauern. Helm: ein wachsender, schwarzer Doppeladler“.

Andreas Hofer erhält am 4. Oktober 1809 die Ehrenkette des Kaisers. Medaille von Johann Nepomuk Wirt. Vorderseite: Porträt Kaiser Franz‘ I. von rechts, Umschrift: FRANZISCVS AVSTRIAE IMPERATOR; unter der Büste sign.: I. N. Wirt. F. Rückseite: Fassade eines antiken Tempels mit Kaiserthron; am Architrav über dem Thron Inschrift: AVSTRIA AD IMPERII DIGNITATEM EVECTA; Mi. u.: MDCCCIV (Gold, Dm 50 mm, Wert: 40 Dukaten).

Des Sandwirts Verhaftung auf der Pfandleralm

Nach einigen letzten, verzweifelten Scharmützel in Südtirol, flüchtete Hofer mit Adjudant Kajetan Sweth am 11.12. auf den Pfandlerhof in Oberprantach und dann weiter in die Mähderhütte auf der Pfandleralm, die für Viehunterstand und Futterlagerung gebaut war. Zu Weihnachten kam Hofers Frau Anna und Sohn Hans dazu. Im eisigen Bergwinter verbrachte hier Hofer, ständig die kaiserliche Ehrenkette tragend, die letzten Wochen seines Lebens.

Zu Hofer drangen „Nachrichten von den letzten Zuckungen des Freiheitskampfes und ihren Folgen für das unglückliche Land. Die Burggräfler hatten sich in der letzten Novemberwoche auf dem Salten noch einmal den Franzosen, freilich vergebens, entgegengestellt. In Brixens Umgebung hatte der unbelehrbare Kolb mit dem Mahrwirt Ende November den Landsturm aufgeboten; der französische General Severoli erstickte am 6. Dezember diesen Aufstand in einem Flammenmeer von 200 Gehöften und 28 Edelsitzen. Das Pustertal büßte seinen letzten Heldenkampf am schwersten. Der Bauernsturm auf Bruneck am 2. Dezember zerstob im Geschützfeuer der Franzosen, und das trotzige Aufbegehren des Iseltales forderte eine Reihe von Blutzeugen, die der unerbitterlichen Strenge des Generals Broussier zum Opfer fielen. Am 9. Dezember, neun Monate nach dem ersten hellen Aufflammen, erlosch der letzte Funke des Tiroler Freiheitskampfes in Blut und Tränen. (…) Nun lastete die ungeheure Verantwortung für alles Elend, für das vergossene Blut und den Niederbruch der letzten Kämpfe auf der Seele des Sandwirts“ (Paulin, w.o., S. 141/42).

Am 26. Jänner 1810, kurz vor seiner Verhaftung, schrieb Hofer den verzweifelten, letzten Brief an seinen Freund, Erzherzog Johann, worin er ihn bat, „uns eine kleine Hilfe an Truppen zu senden, und ich werde nach Kräften meine gutgesinnten Mitbrüder in Waffen haben, und vereint mit Österreichs Heer zu streiten, den Feind zu schlagen… (Paulin, w.o., S. 146)

Ein heruntergekommener Mann namens Franz Raffl (*1775), Sohn des Mesners in Schenna bei Meran, der oberhalb der Pfandleralm einen eigenen Heuschupfen besaß und durch den Rauch auf das Versteck Hofers aufmerksam wurde, verriet dem Ortsaufseher von St. Martin, Peter Illmer, den Aufenthaltsort des gesuchten Oberkommandanten. Illmer weigerte sich jedoch, Hofer zu verraten, ging zum Richter Andreas Auer nach St. Leonhard und erzählte diesem von Raffls Absichten. Raffl kam ebenfalls zum Richter und dieser war gezwungen, um nicht selbst verstrickt zu werden, ein Protokoll zu schreiben, das Raffl persönlich dem Platzkommandanten von Meran, General Huard übergab. Aufgrund dieses Verrates kündigten die Bürgen Raffls ihre Bürgschaften für dessen Anwesen, wodurch Raffls Familie in Not geriet. Er war gezwungen, seinen Gruebhof zu verkaufen und das Tal zu verlassen, weil er auch seines Lebens nicht mehr sicher war. 1811 wurde er mit königlichem Dekret Hallknecht in München, 1820 wurde er pensioniert und starb 1830 in Ingolstadt, er hinterließ seine Frau und sieben Kinder.

General Léonard Huard de St-Aubin wurde der Platzkommandant der französisch-italienischen Truppen in Meran und im Burggrafenamt (er starb 1812 beim Angriffskrieg Napoleons in Rußland). Nach Raffls Verrat sandte Huard sofort 600 Mann unter dem Befehl des Kapitäns Renouard in das Passeiertal.

Die Truppe kam um 23 Uhr nach St. Martin in Passeier und eine Abteilung von 70 französischen Soldaten und 30 italienischen Gendarmen stiegen, unter Führung des Raffl, zur Pfandleralm auf. In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 28.1.1810, wurden dort Hofer und alle anderen Anwesenden verhaftet. Kajetan Sweth berichtete darüber u.a. (Paulin, w.o. S. 150/51):

„Während man mich band wurde ich mit derben Stößen, Schlägen und unzähligen Ohrfeigen grob mißhandelt und sodann führte man mich und den Sohn vor die Hüttentüre (…) Hofer trat freimütig heraus und fragte, ob jemand unter den Herren deutsch verstehe, und als ein Adjudant des Generals Baraguay d’Hillers hervortrat und ihm sagte, daß er deutsch verstehe, so sprach Hofer: ‚Sie sind gekommen, um mich gefangen zu nehmen; mit mir tun Sie, was sie wollen, denn ich bin schuldig, für mein Weib und mein Kind und diesen jungen Menschen bitte ich aber um Gnade, denn sie sind wahrhaft ganz schuldlos!‘ Wie mir, banden sie auch dem Hofer die Hände auf dem Rücken, um den Hals einen Riemen und um die Lenden einen Strick“.

Sweth berichtete weiter, daß der nun wehrlose Hofer von vielen Soldaten schwer mißhandelt wurde, indem sie ihm Bart- und Kopfhaare ausrissen, um diese als Siegesbeute mit nach Hause zu nehmen. Hofers Gesicht war dadurch voll von Blut, der Bart blutvereist. Hofers Sohn und Gattin wurde um die Lenden ein Strick gelegt.

Sweth: „Hofer und ich gingen voraus, Gattin und Sohn hintendrein, und so führte man uns über das mit Schnee und Eis bedeckte steile Gebirge unweit St. Martin der Ebene zu. Kaum eine Viertelstunde von der Hütte entfernt, ließen wir, der Sohn Hofers und ich, schon den blutigen Pfad hinter uns, denn man ließ uns keine Stiefel oder Schuhe oder sonstige Kleidungsstücke anziehen.

Von St. Martin im Passeier brachte man die Gefangenen nach Meran, wo die französische Generalität, sowie alle Stabs- und Oberoffiziere, unter triumphierender türkischer Musik (!), auf sie warteten, jedoch unter vielen Tränen der Bürger Merans.

Im Gasthof „Zum Grafen von Meran“ wurde Hofer von Huard verhört. Er bekannte offen seine Führerschaft in der Tiroler Volkserhebung. Huard missbilligte die brutale Behandlung Hofers, ließ die Gefangenen verköstigen und „ordnete für Sweth, dem die Schuhe von den wunden Füßen geschnitten werden mußten, und den jungen Hofer ärztliche Hilfe an.“

Am nächsten Tag wurden die Gefangenen auf einem Leiterwagen in Begleitung von 450 Mann nach Bozen gebracht, wo sie um 9 Uhr ankamen und im Gefängnis landeten.

Anna Hofer (*1765 als Anna Ladurner, aus Algund bei Meran stammend, † St. Leonhard in Passeier 1836) und Sohn Hans wurden, auf Fürsprache der deutschen Gattin des Generals Baraguay, in Bozen frei gelassen.

Anna gelang es nicht mehr, die Geschäfte ihres Gatten weiterzuführen, sie meldete Konkurs an. Sie fuhr nach Wien, um beim Kaiser die von ihm zugesicherte Jahrespension einzuklagen. Der Kaiser gewährte ihr zunächst nur eine einmalige finanzielle Unterstützung. Sie wurde in Wien außerdem der freundlichen Betreuung und Aufsicht des Vizepräsidenten der obersten k.k. Polizei- und Censur-Hofstelle, in Person des Kämmerers Sr. Majestät und wirklichen Hofrat, Franz Freiherr v. Hager unterstellt, der früher auch für die Erziehung von Erzherzog Johann und dessen vier jüngeren Brüdern die Verantwortung trug. „Bereits“ 8 Jahre später, 1818, erhielt Anna Hofer und ihre vier noch lebenden Töchter eine Jahrespension zugesprochen. Hofers Sohn Hans, „geboren 1794, litt noch als Erwachsener an gefrorenen Zehen. (…) 1819 heiratete er Clara Weickmann, und sie hatten 14 Kinder. (…) Hans starb 1855 an einer Lungenkrankheit“ (Winfried Hofinger: Andreas Hofer – Nachkommen wie Sand am Meer“, in: „Tiroler Bauernzeitung“, 20. Februar 2009).

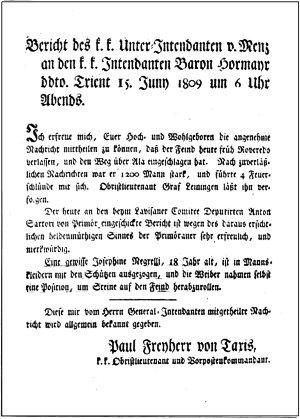

Hofer und Sweth wurden am 30.1.1810 nach Neumarkt gebracht, nächsten Tag nach Trient, wo er im Gefängnis von einem Offizier mit 24 Mann bewacht wurde. Die nächsten Aufenthaltsorte der beiden Gefangenen waren Rovereto und folgend der Grenzort Ala.

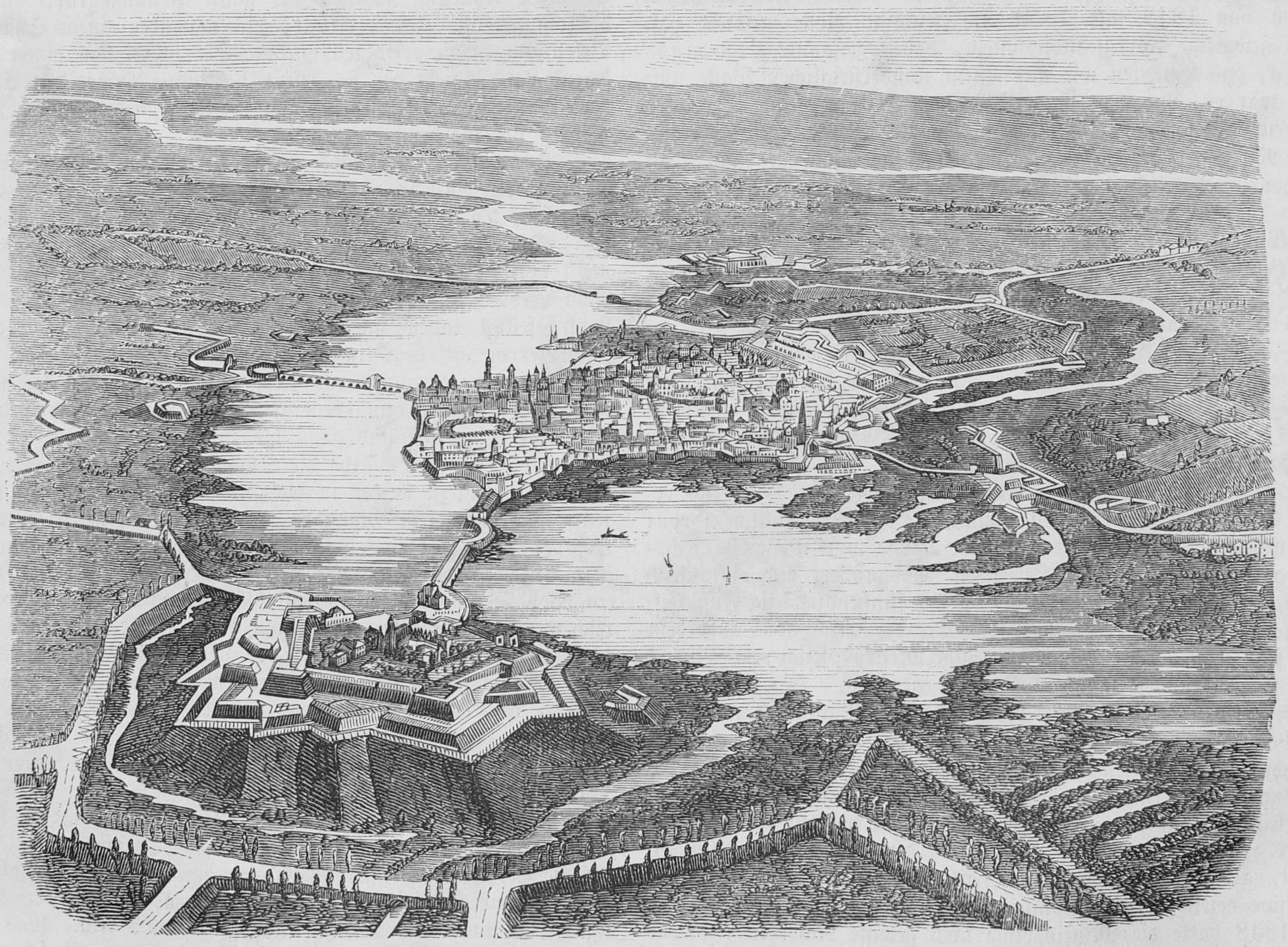

Die Stadt und Zitadelle von Mantua, am 75 km langen Fluß Mincio gelegen. Napoleon konnte Mantua Anfang 1797 nach einer monatelangen Belagerung erstmals erobern, 1799 kam die Stadt wieder an die Österreicher, war jedoch von 1805 bis 1814 erneut unter französischer Herrschaft.

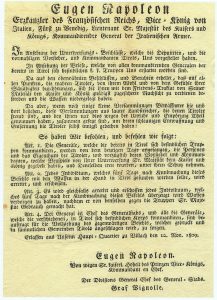

Am 5.2. kamen sie in Mantua an und wurden in der Zitadelle, im Al Vaso-Turm, eingesperrt, wo sich bereits viele andere Mitkämpfer Hofers befanden. Vizekönig Eugene Beauharnais meldete dies alles Napoleon und trat gleichzeitig für das Leben des sehr religiösen Sandwirts ein, weil dieser, seiner Ansicht nach, ein Menschenfreund sei und viel Unglück verhindert habe. Napoleon teilte daraufhin am 11.2. dem Vizekönig folgendes mit:

„An den Vizekönig von Italien! Mein Sohn, ich habe Ihnen befohlen, Hofer nach Paris kommen zu lassen. Aber da er in Mantua ist, geben Sie Befehl, sofort eine Militärkommission zu bilden, um über Hofer zu richten und ihn erschießen zu lassen, und zwar an dem Ort, wo Ihr Befehl hinkommt. Und alles dies hat eine Sache von 24 Stunden zu sein!“

Dieser Befehl war in sich widersprüchlich und eine Verhöhnung des Rechtes! Napoleon war in großer Eile: er war im Begriff, die von Metternich miteingefädelte Hochzeit mit der Tochter von Kaiser Franz I., Erzherzogin Marie Louise, einzugehen und die Vorbereitungen dazu liefen bereits. Vor dieser Hochzeit sollte, nach Napoleons Willen, der Sandwirt bereits tot sein, noch bevor der Kaiser zu Gunsten Hofers reagieren konnte. Metternichs Plan, mit dieser Hochzeit Napoleon zu zügeln, war, wie viele andere seiner Ideen, ein krasser Fehlschlag. Die junge Erzherzogin Marie-Louise hasste Napoleon und besaß „sogar eine nach Napoleon benannte Puppe, an der sie ihren Zorn über den Antichrist, wie sie ihn nannte, abreagierte“ (Wikipedia > Erzherzogin Marie-Louise).

Aus dieser angeblich trotzdem glücklichen Ehe entstand Napoleon II., der spätere Herzog von Reichstadt: geboren am 20.3.1811 in Paris, gestorben an Tuberkulose am 22.7.1832 im Schloss Schönbrunn in Wien. Wegen seiner tiefen Verehrung für Napoleon ließ Hitler den Leichnam des Herzogs, in einer Nacht- und Nebel-Aktion, aus Wien an die Seite seines Vaters nach Paris überführen, völlig ignoriert von den Franzosen.

Vizepolizeipräsident Freiherr Franz v. Hager meldete Hofers Gefangennahme am 9.2.1810 dem Kaiser. Dieser gab an Staatskanzler Metternich folgende Weisung:

„Der bekannte Sandwirt Andreas Hofer ist dem sicheren Vernehmen nach von den Franzosen gefangengenommen und abgeführt worden. Sie werden zu seiner Befreiung und Rettung vom Tode alle tunliche Verwendung eintreten lassen und solche als ein Merkmal der freundlichen Verhältnisse mit Frankreich ansprechen und geltend zu machen suchen“ (Paulin, w.o., S. 161).

Metternich schrieb daher am 14.2. dem österreichischen Botschafter in Paris, Fürst Schwarzenberg, der am 22.2., viel zu spät, den Brief erhielt: Hofer war seit zwei Tagen tot.

Andreas Oberhofer (w.o., S. 356) berichtete über den militärischen Scheinprozess: der Festungskommandant Mantuas, Divisionsgeneral Bisson, fungierte als Vorsitzender, er gehörte einer Freimaurerloge an. Hofers Verteidiger war der Mantuaner Anwalt Dr. Joachim Basevi („Handbuch österr. Autorinnen und Autoren jüdischer Herkunft. 18. bis 20. Jhdt“; S. 72, München 2002). Dr. Basevi gehörte, wie General Bisson, der gleichen Loge an. Die Verhandlung wurde in Französisch mit Übersetzung geführt und dauerte zweieinhalb Stunden. Hofer erklärte sich als nicht schuldig, Zeugen wurden nicht vorgeladen. Hofer wurde zum Tode verurteilt und am Montag, dem 20.2.1810 gegen 11 Uhr, von zwölf Soldaten, unter dem Befehl des aus Luxemburg stammenden Feldwebels Michael Eiffes, alle Angehörige des 2. Bataillons des 13e régiment d’infanterie de ligne, erschossen. Anwalt Dr. Basevi sah aus der Distanz der Erschießung zu und erlebte eine echte Erregung und tiefe Entrüstung der anwesenden Italiener gegen das Urteil und die Franzosen. Am gleichen Tag wurde Hofers Waffenbruder, Peter Mayr, Wirt an der Mahr, in Bozen erschossen. Kajetan Sweth wurde ebenfalls zum Tod verurteilt, dann begnadigt, jedoch zwangsweise zur französischen Fremdenlegion in Korsika eingezogen, wo ihm nach drei Jahren die Flucht zurück in die Heimat gelang.

Frühe Forderungen nach einem heimatlichen Grab für Hofer

Der als Aufstandsplaner 1809 bekannte Franz Freiherr v. Hormayr forderte in seinem 1816 erschienen Buch „Geschichte Andre Hofer“, dem Sandwirt eine würdige Ruhestätte in Innsbruck zu bereiten, auch die Tiroler Landstände äußerten diesen Wunsch. Das Fenner-Jägerkorps hatte bereits 1814, auf Anregung von Hofers Mitstreiter Josef Gänsbacher, während eines Aufenthaltes in Mantua im Dienstweg um Erlaubnis für eine Exhumierung angesucht, die Antwort verwies jedoch auf etwaige günstigere Zeiten. Das absolute System Metternichs ließ solche Bitten allein aus politischem Opportunismus nicht zu, im Gegenteil: Metternich verbot sogar das Singen von Liedern, die zu Hofer in einem Bezug standen, auch die Oper „Andreas Hofer“ von Gustav Albert Lortzing fiel seiner Zensur zum Opfer.

„Alle Bitten um Rückführung der Gebeine Hofers nach Tirol, in die Hauptstadt Innsbruck, in den Jahren 1814 und 1816, anläßlich der Erbhuldigung für Kaiser Franz I., blieben ungehört berichtete Ilse Wolfram (in: „200 Jahre Volksheld Andreas Hofer auf der Bühne und im Film“ S. 42; Hg. Prof. Dr. Michael Gissenwehrer und Prof. Dr. Jürgen Schläder, Theaterwissenschaft Band 16, München 2009).

Weiter schrieb Frau Wolfram: „Der Kaiser und sein Kanzler Klemens Wenzel Fürst Metternich wollten wohl das Tirol gegebene Versprechen totschweigen. Der Sandwirt wurde als ‚gefährlicher Rebell‘ bezeichnet. Nach Rückkehr Tirols zu Österreich wurde alle Literatur über den Aufstand und Andreas Hofer von der Zensur verboten. Die Landstände in Tirol erhielten keine legislativen oder exekutiven Rechte mehr, die sie sich vom Haus Habsburg erhofft hatten. Unter Metternich durften sie nur Petitionen einreichen, die gehört wurden. Viele Teilnehmer des Aufstands gingen ins Exil, hatten oftmals ihren gesamten Besitz verloren oder standen unter Beobachtung des Metternichschen Spitzelsystems.“

1816: Kaiser Franz I. besucht Andreas Hofers Grab. (Zeitgenössischer Kupferstich, entnommen aus Meinrad Pizzini: „Andreas Hofer. Seine Zeit. Sein Leben. Sein Mythos“, Wien 1984). Die fünf Kaiserjäger nahmen 1823 ernsthaft an, daß dem Kaiser und Wiener Hofstaat die Heimbringung des Sandwirts nach Tirol ein Anliegen war.

Mertelseder/Mazohl/Weber (w.o., S. 121) schrieben über die generelle Haltung des „Wiener Hofes“ zum Gedenken an Hofer und den Aufstand:

„Der Aufstand von 1809, der gegen die damals rechtmäßige politische Autorität gerichtet gewesen war, und die Person Andreas Hofers paßten nicht in das geforderte Bild von Ordnung und Staatstreue. (…) Jeden Ruf nach ‚Freiheit‘, ‚Mitspracherecht‘ und Ähnlichem versuchte man staatlicherseits bereits präventiv zu verhindern. Aber nicht nur Andreas Hofer sollte aus dem Gedächtnis der Bevölkerung gelöscht werden, auch eine Förderung des Andenkens an den Aufstand bedeutete in den Augen der politischen Führung eine mögliche Keimzelle für neuerliche Revolten. Es wurde daher verhindert, daß sich ‚revolutionäre Energie‘ bei entsprechenden Gelegenheiten sammeln konnte, dies betraf Veteranenfeiern ebenso wie die mögliche Schaffung von Denkmälern“.

1860 wurde am Ort der Hinrichtung ein Denkmal errichtet. 1984 wurde dieses durch einen Monolithen aus Pontiveser Porphyr ersetzt. Gleichzeitig errichtete die Stadtverwaltung einen Andreas-Hofer-Park und ein Andreas-Hofer-Museum. Jedes Jahr wird am Todestag von einer Tiroler Schützenabordnung an der Porta Nuova das Gedenken an den Sandwirt feierlich abgehalten.

Die Aufstellung der Tiroler Kaiserjäger

Als der in mörderischen Kämpfen zunächst besiegte Napoleon sehr rasch von seiner Verbannungsinsel Elba am 1. März 1815 nach Frankreich zurückgekehrt war, befahl Kaiser Franz am 17. Mai 1815 die rasche Aufstellung eines Jägerregimentes von 5.000 Mann in Tirol.

„Zum zweiten Inhaber des Tiroler Kaiserjägerregimentes ernannte der Kaiser, der ja dessen erster Inhaber war, mit Dekret vom 8. November 1815 den Feldmarschallleutnant Franz Philipp Freiherrn Fenner v. Fenneberg (der wegen seines lauteren Charakters und seiner Fähigkeiten auch an die Spitze des Militärkommandos in Innsbruck gestellt wurde) und zum Regimentskommandanten den Kommandanten des Fenner-Jägerkorps Obersten Karl Schneider Freiherrn v. Arno. (…) Als Ende Mai 1816 Kaiser Franz I. die Erbhuldigung Tirols in Innsbruck entgegennahm, defilierte die neue Truppe zum ersten Mal vor ihrem obersten kaiserlichen Regimentsinhaber“. (Oswald Gschließer: „Zur Geschichte des stehenden Heeres in Tirol. II. Die Zeit von 1813 bis 1848“ in: „Veröffentlichungen des Museums Ferdinandeum“, Innsbruck. Foto: Tiroler Kaiserjägermuseum, Berg Isel. Siehe dazu auch: L. Potschka: „Geschichte des Tiroler Jägerregiments Kaiser Franz Joseph“, S. 318, Innsbruck 1885).

Nach Ende des Feldzuges lag das 1. Bataillon im Piemont. Der Kaiser verfügte am 18.12.1822, daß die Kaiserjägerbataillone in die Heimat zurückzukehren haben. Anfang 1823 trat das 1. Bataillon von Cremona aus den Rückzug nach Tirol an und rastete in Mantua“. (Oswald Gschließer, w.o. S. 139).

Die Exhumierung des Sandwirts durch patriotische Kaiserjägeroffiziere und die Folgen

Den nachfolgenden Darstellungen über die Exhumierung der Gebeine Hofers auf Grund von Paulins Bericht, steht eine andere Version in Form eines Briefes eines Pfarrers entgegen, der auf Aussagen des angeblichen Tiroler Totengräbers basiert und auf die der Korrektheit wegen verwiesen werden muß: Die Familie Andreas Hofers

Paulin berichtete ausführlich, was weiter geschah (S. 172ff): „Im Jahre 1821 wollten Offiziere des 1816 errichteten Tiroler Kaiserjägerregimentes auf dem Durchmarsch nach dem Süden in Mantua die längst geplante Absicht durchführen. Der Tag der Ausführung kam aber erst auf dem Rückmarsch des 1. Kaiserjägerbataillons (…). Am Abend des 9. Jänner, den die Kaiserjäger als Rasttag in Mantua verbracht hatten, wollte Leutnant Georg Hauger, der tagsüber den Kasern-Inspektionsdienst versehen, das Grab Andreas Hofers besuchen.

Leutnant Georg Hauger, (*23.1.1792 in Freiburg im Breisgau; †13.1.1859 in Wien; er wurde auf dem Sankt Marxer Friedhof in Wien beigesetzt, seine Gebeine wurden 1935 in die Innsbrucker Hofkirche überführt und neben dem Grab Andreas Hofers bestattet). Bild aus: Wikipedia > ‚Georg Hauger (Militärperson)‘.

Eine Verspätung des ablösenden Inspektionsoffiziers schien Hauger aber diese Möglichkeit zu nehmen. Der Enttäuschte besprach sich mit mehreren Kameraden, den Hauptleuten Eduard Freiherrn von Sternbach, Johann v. Rumpelmayer, Alexander Chevalier de Rocqueville und Oberleutnant Josef Schön, die gerade im Begriff waren, nach dem Abendessen im Gasthaus ‚Igel‘ die Vorstellung in der Oper zu besuchen. Der Zufall führte an diesem Abend die rechten Männer zusammen. Georg Hauger hatte als junger Freiburger Student den Tiroler Freiheitskrieg mitgemacht und sich am 8.8. 1809 unter Anton Steger beim Kampf um die Lienzer Klause rühmlich hervorgetan.

Hauptmann v. Sternbach, ein gebürtiger Sterzinger, erstritt sich in der Leipziger Völkerschlacht 1813 durch eine Reitertat das Ritterkreuz des Maria-Theresien-Ordens, Rumpelmayer und der Innsbrucker Schön dienten schon längere Zeit im Fenner-Jägerkorps und seit 1816 als Kaiserjäger. Alle diese Offiziere waren teilnehmende Zeitgenossen des Jahres 1809“.

Für nächsten Morgen 6.00 Uhr, war der Abmarsch aus Mantua befohlen. Die fünf Offiziere berieten sich kurz und schritten zur Tat, indem sie um 21.30 Uhr den Pfarrer Anton Bianchi aufsuchten und mit diesem dann Hofers Grab im Garten des Pfarrhofes bei Fackelschein besuchten. Ein einfacher Stein bedeckte das Grab. Die Darstellungen Haugers und jene von Rumpelmayer, wie sie des Pfarrers Einwilligung zur Exhumierung erlangten, unterscheiden sich, jedenfalls war Bianchi am Schluß dazu bereit. Mit Hilfe von Soldaten und dem Knecht, der Hofer begraben hatte, versehen mit Fackeln Schaufeln und Spitzhacken, wurde in der sternenhellen Winternacht die hartgefrorene Erde mühsam durchbrochen.

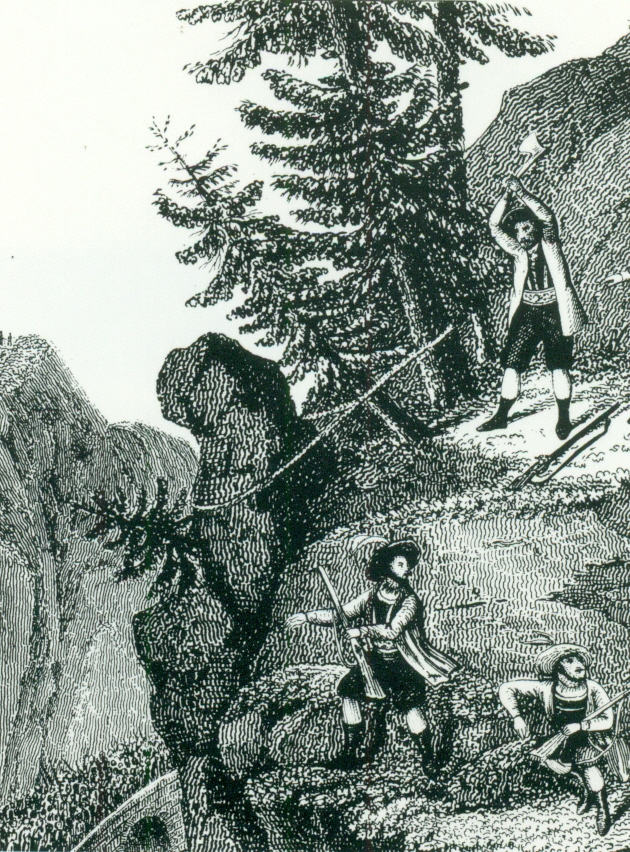

Die Ausgrabung von Andreas Hofers Gebeinen in der Nacht auf den 10.1.1823 in Mantua. Im Grabe stehend: Leutnant Georg Hauger (Originalzeichnung im Berg-Isel-Museum Innsbruck).

Auf Hinweise des Totengräbers stieß der grabende Jäger endlich auf die Knochen des Sandwirts. Leutnant Georg Hauger, welcher anatomische Kenntnisse besaß, stieg in die Grube und in kurzer Zeit war das gesamte Skelett freigelegt. In tiefer Ergriffenheit sahen die Offiziere, daß das Haupt und die Rippen Hofers Spuren der tödlichen Kugeln aufwiesen. Hauger stellte die Gebeine sachkundig zusammen und dann wurde alles in einem Sack und dieser in einer Truhe verwahrt. Um 01.30 verließen Offiziere und Soldaten den Garten.

Vor dem Abmarsch des Regiments stellte der Pfarrer den Offizieren ein Zeugnis über die Echtheit der Gebeine aus. Auf dem Marsch und auch in Trient blieb das Skelett unter Obhut Rumpelmayers, der vom Bataillonstischler einen Sarg anfertigen ließ. Regimentsoberarzt Dr. Murko setzte in Trient das Gerippe mit Draht zusammen. Bereits in Verona meldeten die 5 Offiziere zuerst mündlich und dann schriftlich ihre Tat an den Bataillonskommandanten, von dort gelangte die Meldung an das Regimentskommando, an das Landespräsidium und weiter an den Hofkriegsrat und an Kaiser Franz in Wien.

„Am 31.1.1823 erließ Kaiser Franz ein Handbillet an den Präsidenten des Hofkriegsrates, Feldmarschall Graf Bellegarde, in dem er ‚das eigenmächtige und ohne allen Befehl und höherem Vorwissen‘ erfolgte Vorgehen der fünf Offiziere ausdrücklich mißbilligte und den Befehl beifügte, gegen diese Offiziere, ‚um auch künftig allen Willkürlichkeiten kräftig vorzubeugen‘, nach den Gesetzen vorzugehen. Der Hofkriegsrat führte eine langwierige strenge Untersuchung gegen die ‚Sandwirtsgräber‘, die zur persönlichen Einvernahme nach Innsbruck zitiert wurden. Das Ergebnis der Untersuchung wurde dem Kaiser in einer ausführlichen Denkschrift vorgelegt, die auch die Rechtfertigung der Offizier enthielt. Der zweite Regimentsinhaber, Feldmarschallleutnant Baron Fenner, begleitete den Untersuchungsakt mit der schriftlichen Bitte um Rücksichtnahme auf die edlen patriotischen Beweggründe der Beschuldigten.

Nach dem Schiedsspruch der Gerichtskommission, deren Vorstand für die Hauptleute dreimonatigen, für den Oberleutnant zweimonatigen und für den Leutnant einmonatigen Profosenarrest (Militärarrest) beantragt hatte, stellte der Appellationsreferent mit Rücksicht auf verschiedene ‚lindernde Umstände‘ den Antrag, im Wege der Gnade die drei Hauptleute mit sechstägigem, Schön und Hauger mit dreitägigem Hausarrest unter strenger Verweisung ihrer Eigenmächtigkeit zu bestrafen. Diesem Antrag trat das Obergericht bei, der Hofkriegsrat empfahl in seinem Vortrag an den Kaiser mit Rücksicht auf die besten Gesinnungen und den Patriotismus der Angeklagten, denen eine eigentliche Subordinationsverletzung nicht nachzuweisen sei, daß den Offizieren ‚die ihnen zur Last fallende Unterlassung nachdrücklich verhoben und die Unzufriedenheit ihrer Vorgesetzten zu erkennen gegeben würde‘. Nach diesem Antrag überließ Erzherzog Ludwig am 2.9.1823 auf kaiserlichen Befehl dem Hofkriegsrat ‚die angemessene Zurechtweisung dieser Offiziere‘. (Paulin, w.o., S. 175/76).

1831, acht Jahre später, fand sich von den fünf Offizieren keiner mehr im Armeedienst, der Geist des „Wiener Hofes“ wird deren, nun aussichtlose, Karriere rasch beendet haben!

Kein Wort der Anerkennung, kein, wenigstens geheimer, Dank des Kaisers an die Offiziere. Dieser bürokratisch-eiskalte Geist, das diktatorische Denken, speziell in der Ära Metternich, das den österr. Völkern nicht den geringsten Freiraum ließ, verbunden mit der seelischen Versteinerung durch das „spanische Hofzeremoniell“, sehr krass erkennbar u.v.a. auch im Verhalten des „Wiener Hofes“ bei der Beisetzung des in Sarajevo 1914 erschossenen Thronfolgerpaares, feierte wieder einmal einen unsäglichen Einstand! Diese menschliche Negativhaltung der Führungsebene, welche die natürlichen Rechte und Wünsche der Völker der Monarchie nicht beachtete, war eine der maßgeblichen Ursachen für den inneren Zusammenbruch der Monarchie 1918, als die Völker diese Monarchie beerdigten.

Der Sarg des Sandwirts blieb in Bozens Probsteikapelle vom 1. bis 16.2.1823 aufgebahrt.

Der Kaiser ordnete am 28.1. an, daß „für die Bestattung der Überreste des Edlen v. Hofer in der Hofkirche zu Innsbruck auf eine anständige Art zu sorgen, jedoch dabei mit der nötigen Klugheit vorzugehen sei. Die näheren Bestimmungen waren dem Ermessen des Grafen Chotek anheimgestelt“.

Karl Graf Chotek v. Chotkow und Wognin, eine äußerst starke, patriotische und freimütige Persönlichkeit, erkannte die Bedeutung der Heimkehr Hofers und übernahm persönlich die Verantwortung für ein großes, feierliches Begräbnis. In einem ‚sehr dringenden Bericht‘ an den Minister des Innern, Graf Sarau, betonte Chotek, daß Hofers Überführung nach Tirol ‚allgemeine freudige Teilnahme“ erregt habe und es von den Tirolern ‚sicher übel aufgenommen würde, wenn aus diesem Anlaß nichts geschehe oder man diesfalls Hindernisse in den Weg legen wolle‘.

Choteks Bericht schloß mit der Anregung, ein Denkmal zu Ehren des Sandwirts zu errichten. Am 6.2. wurde Befehl erteilt, Hofer nach Innsbruck zu überführen.

„Der Transport durfte allerdings nicht vor der ersten Fastenwoche in der Landeshauptstadt eintreffen und mußte ‚zur Wahrung des Stillen Ernstes‘ heimlich erfolgen“ (Paulin, w.o., S. 177)

Der „Wiener Hof“ wollte, wohl aus systembedingtem politischem Argwohn, aus Vorsichts- und Rücksichtsgründen, jeden Auflauf und die massenhafte Begleitung von Hofers Sarg durch das Volk verhindern. Man war im „Wiener Hof“ über diese ungewollte Heimkehr des Sandwirts äußerst peinlich berührt, doch die Realität der gegebenen Lage konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden. Aber man wollte Hofer unbedingt unter „Decke und Stroh halten“:

„In der Nacht des 17. Februar, 2 Uhr früh, wurde der Sarg aus der Bozner Probsteikapelle erhoben, unter Stroh und einer Decke versteckt, auf einem Leiterwagen verladen und durch den Bozner Müllermeister Malfertheiner in Begleitung eines Kreisamtsdieners nach Innsbruck überführt“. (Paulin, w.o., S.178).

Innsbruck wurde am 19.2. zwischen 5 und 6 Uhr früh erreicht, der Sarg von einer Einheit der Innsbrucker Polizei übernommen und in das Servitenkloster verbracht.

„Es war dank der vorsichtigen behördlichen Überwachung gelungen, den Transport der Gebeine Hofers von Bozen nach Innsbruck ‚vorschriftsmäßig und ohne jedes Aufsehen‘ durchzuführen“ (Paulin, w.o., S.178).

„Erst am 24. Februar wurde bekannt gegeben, daß sich die sterblichen Überreste Hofers in Innsbruck befänden, ein Bericht über die Bestattung des Tiroler ‚Hauptmanns‘ erschien erst einen Monat später“. (Alexander Erhard: „Das ‚Andreas Hofer Grabmal‘ in der Innsbrucker Hofkirche. Die Rolle des österr. Kaisers bei Planung und Rückführung der Gebeine“ Innsbruck 2011).

Trotz alledem: Des Sandwirts feierliches Begräbnis in Innsbruck

Karl Paulin berichtete (S. 178ff): „In Innsbruck hatte inzwischen Graf Chotek mit der ihm eigenen Energie doch alles Vorbereitet, um wenigstens die Bestattung Andreas Hofers, trotz der von der Regierung anbefohlenen Vorsicht, zu einer Landes-Trauerfeier zu gestalten. Graf Chotek berichtete noch am 19. Februar das Eintreffen der Leiche nach Wien und betonte bezeichnenderweise, ‚daß über diese Ereignisse auch in der Zeitung – dem damaligen ‚Bote für Tirol und Vorarlberg‘ – berichtet werden müsse‘. Der fürsorgliche Landesgouverneur legte gleichzeitig einen Artikelentwurf zur Genehmigung bei. Um aber die Beteiligung am Leichenbegängnis trotz der noch immer ‚gebotenen Vorsicht‘ zu einer großartigen zu gestalten, sandte Graf Chotek persönliche Einladungsschreiben an alle Behörden und Honoratioren der Landeshauptstadt.

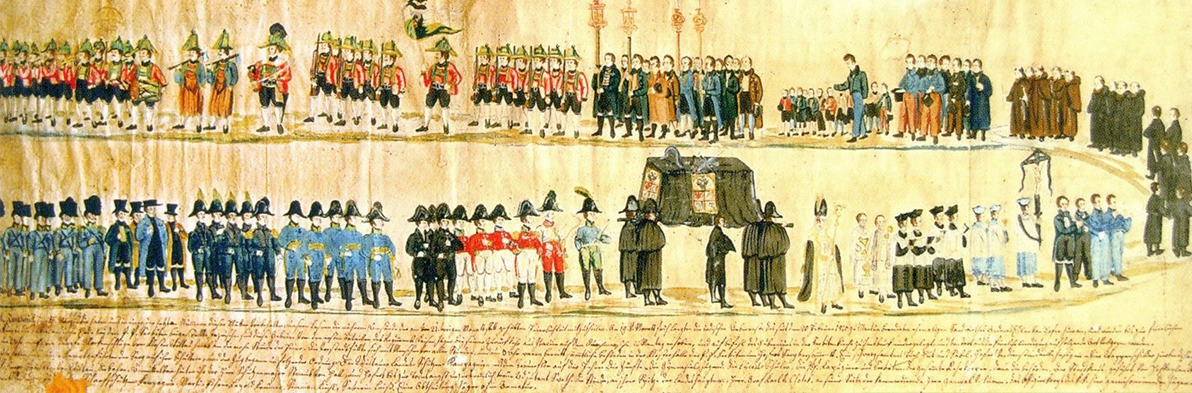

Am 21. Februar erklangen um 2 Uhr nachmittags von Wilten herab die Trauerglocken. Gegen 3 Uhr wurde der Sarg mit den Gebeinen Hofers aus der Zelle Nr. 14 des Servitenklosters in die Innsbrucker Hofkirche übertragen. Verdienstvolle Landesverteidiger von 1809 – Matthias Hell und Josef Nagele von Völs, Josef Mayr von Mutters, Josef Abenthung von Götzens, Josef Patsch von Wilten, der Bärenwirt Josef Natterer von Hötting und Johann Etschmann von Mutters – trugen den Sarg, auf dem Hofers Hut und Säbel, sowie die goldenen Ehrenkette des Kaisers und sein Wappenschild lag. Dicht hinter dem Sarg schritten Hofers Waffengefährten, der Landesschützenmajor Josef Ignaz Straub, Kronenwirt von Hall und Kajetan Sweth. (…)

Den feierlichen Trauerzug eröffnete die Wiltener Schützenkompanie mit umflorter Fahne, es folgten Zünfte, die Vertreter der Landes- und Stadtbehörden, die Gymnasialjugend und die Lyzealstudenten. In Vertretung der Regierung nahm Landesgouverneur Graf Chotek mit seinen Beamten teil, dann der Stadtklerus unter Führung des Abtes von Wilten, Alois Röggl. Weiters beteiligten sich der Stadtkommandant General Lussem, das Offizierskorps der Tiroler Kaiserjäger und eine Abteilung Jäger ‚ohne Armatur‘. Erst gegen 4 Uhr erreichte der Trauerzug die Hofkirche, wo die Leiche Andreas Hofers an der Stelle des ersten Seitenaltars links neben dem Eingang in die bereitgehaltene Grabstätte versenkt wurde (…)“.

Weder Anna Hofer, noch Hofers Kinder nahmen an der Beisetzung in Innsbruck teil. Ob hier wiederum „höhere Rücksichten“ des „Wiener Hofes“ wirksam wurden oder persönliche Gründe für das Fernbleiben der Familie vorlagen, bleibt unbekannt. Bis an ihr Lebensende lebte Anna Hofer zurückgezogen im Passeiertal.

„Über die ‚Gründe zur Wahl der Hofkirche als Bestattungsort kann nur spekuliert werden. Aus den Akten ist diesbezüglich nichts zu entnehmen. Allerdings liegt der Schluß nahe, daß nicht zu Unrecht befürchtet wurde, an der Grabstätte könnte ein Wallfahrtsort für revolutionäres Gedankengut entstehen. Da die Hofkirche im Eigentum des Staates stand, hatte dieser als Eigentümer volle Durchgriffsrechte und hätte sie im Notfall auch leicht sperren lassen können. (…) Die Wahl der Hofkirche als Bestattungsort war für den Staat sicherlich ein Zugeständnis, das aber aus Sicht der höchsten politischen Führungsebene notwendig schien, um weiterhin die Kontrolle über alle Ereignisse und Eventualitäten behalten zu können“ (Mertelseder/Mazohl/Weber, w.o. S.152).

Die Gestaltung von Hofers Grab wollte ebenfalls der „Wiener Hof“ allein bestimmen, man wollte, sich selbst immer treu, ein Standbild eines ‚demütigen Hofer‘ haben.

Unter vielen Einreichungen wurde der Entwurf des Malers Johann Martin Schärmer genehmigt, es zeigt jedoch einen durchaus selbstbewußten Hofer. Am 5. Mai 1834 wurde das Denkmal enthüllt. Es besteht aus Laaser Marmor und wurde von den Professoren der Wiener Akademie Johann Schaller und Josef Klieber angefertigt.

An der Seite des Sandwirts ruhen seine später beigesetzten Waffengefährten: Josef Speckbacher und Pater Joachim Haspinger, sowie seit 1935 auch der aus Wien überführte Ausgräber des Sandwirts, Leutnant Georg Hauger.

Ein Bergfeuer in Virgen (Bezirk Lienz) zum 200. Todestag von Andreas Hofer im Jahre 2010. Eine Mahnung an die Wiener und Bozener Politik, die sich betreff der Politik zur Landeseinheit Tirols bis zum heutigen Tag kaum änderte: schamlose Doppelzüngigkeit und politischer Betrug heißen die jahrzehntelangen, systemimmanenten Wesensmerkmale (s. dazu die mit hunderten Original-Dokumenten belegten Bücher von Dr. Helmut Golowitsch: „Für die Heimat kein Opfer zu schwer. Folter, Tod, Erniedrigung: Südtirol 1961-1969“, 2009; ders.: „Südtirol – Opfer für das westliche Bündnis. Wie sich die österreichische Politik ein unliebsames Problem vom Hals schaffte“; Graz 2017; ders.: „Südtirol – Opfer geheimer Parteipolitik. Wie sich die österreichische Politik ein unliebsames Problem vom Hals schaffte“, Graz 2019.)

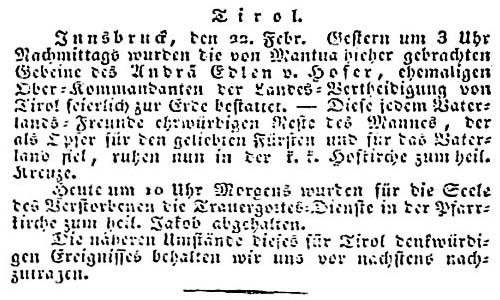

Hofers Heimkehr in damaliger offizieller Berichterstattung

„Der Kaiserlich Königlich privilegierte Bothe von und für Tirol und Vorarlberg“ berichtete am 24. Februar 1823 in lediglich 15 Zeilen kurz darüber, dass die Gebeine Andreas Hofers in Innsbruck „feierlich zur Erde bestattet“ worden seien. Angekündigt worden war diese Bestattung in dieser Wochenzeitung vorher nicht.

Erst am 13. März 1823 veröffentlichte die dem Hofe in Wien nahestehende Zeitung auf Betreiben des Landesgouverneurs Graf Chotek dann doch einen umfangreicheren Bericht über das Begräbnis Hofers, welches zu einem Großereignis geworden war.

In dem Bericht hieß es:

„Schon um 2 Uhr mahnten dumpfe Glockenschläge vom Kloster Wiltau herab die nahe Stunde der Feier. Die Vorstadt füllte sich mit Menschen von allen Ständen, und um 3 Uhr waren bereits sämmtliche Behörden in der Klosterhalle der P. P. Cerviten um Hofers Sarg versammelt.

Ein schwarzsammtenes Tuch, Hut und Säbel, Hofers Verdienstmedaille mit der goldenen Kette, und – als die bedeutendste Insignie – vier Wappenschilder zierten den Sarg. Nach 3 Uhr hoben sechs seiner Kampfgefährten den Sarg auf ihre Schultern, und der Zug begann in folgender Ordnung: Die Wiltauer Landes-Schützen-Kompagnie mit dem Trauerflor auf der Fahne. Die Zünfte. Die Gymnasial-Jugend. Die Lyceal-Schüler. Die P. P. Kapuziner und Serviten. Der gesammte Lehrkörper, dann die Behörden. Der Stadtklerus, geführt vom hochwürdigen Herrn Prälaten von Wiltau und k. k. Hofkaplan Aloys Nöggl. Die Bahre. Unmittelbar hinter ihr der Herr Schützenmajor Straub von Hall, und Hofers bis zur Todesangst unzertrennlich treue Adjutant Sweth.

Die Stände, in ihrer Spitze der Herr Landeshauptmann, Herr Graf von Chotek, an seiner Seite der kommandierende General v. Luxem. Das Offizierskorps des k . k. hier garnisonnierenden Jäger-Regiments und der städtischen Scharfschützen-Kompagnie. Eine Abteilung Jäger ohne Armatur. Hinter ihnen das übrige Volk.

Alle Fenster waren geöffnet, und so lang auch der Zug war, so konnte er doch die andächtige Menge nicht fassen.

Durch gedrängte Volksreihen, in feierlicher Stille, nur durch ferne Pöllerschüsse, durch dumpfe Posaunentöne und halblaute Gebethe unterbrochen, bewegte sich der Zug.

Gegen 4 Uhr langte die Bahre in der k. k. Hofkapelle an. In derselben Kirche, in welcher Se. Excell. der vorige Prälat, Markus Egle, dem Oberkommandanten Hofer die ihm von Sr. Majestät verliehene goldene Kette umhing, in derselben Kirche begleiteten die frommen Gebethe des nunmehrigen Herrn Prälaten Hofers Gebeine unmittelbar nach dem Jahrestag seines Todes in das Grab, das ihm der beste Fürst mitten unter den Denkmälern seiner Ahnen mauern ließ.“

Der Wiener Hof „ehrte“ Hofers Mitstreiter Kajetan Sweth

Auf welche Weise der Wiener Hof den treuen Adjutanten Hofers, Kajatan Sweth, damals „ehrte“, berichtete „Der Kaiserlich Königlich privilegierte Bothe von und für Tirol und Vorarlberg“ in seiner Ausgabe vom 6. März 1823.

Sweth erhielt „die kleine goldene Civil-Ehren-Medaille“. Der „Bothe“ durfte darüber in 7 Zeilen berichten. Das muss nicht weiter kommentiert werden.